La implicación de los supervivientes en el ámbito e impulso de la postvención

En el establecimiento del concepto de “postvención”, la identificación del “superviviente” en el ámbito de la atención a la conducta suicida reconoce de un particular trasfondo cuya internacionalización arraiga en el contexto estadounidense con hitos como la introducción de la Día Internacional del Superviviente (19 de noviembre) en 1999 tras el impulso de una campaña de la American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) en colaboración con el senador demócrata Harry Reid. A este respecto, la AFSP (2010) define como “supervivientes” (“survivors”) a los familiares y amigos que sobreviven a la muerte de un ser querido por suicidio. Sin embargo, más allá de traducciones al castellano que no esclarecen la diferencia entre “superviviente” y “sobreviviente” (homónimos en inglés), no existe un consenso claro en la aplicabilidad del término, que se extiende ocasionalmente a quienes sobreviven a su propia tentativa de suicidio. Esta imprecisión se observa en otras guías como la de la AAS, por la cual establecen, en su versión al castellano, que:

Aplicamos el término “sobreviviente” a nuestra experiencia porque refleja con precisión las dificultades que enfrentan las personas que han perdido a un ser querido mediante el suicidio. Algunos prefieren el término “afectados por el suicidio”, temiendo que pueda haber confusión con alguien que ha intentado él mismo un suicidio (Jackson, 2015, p. 1 ).

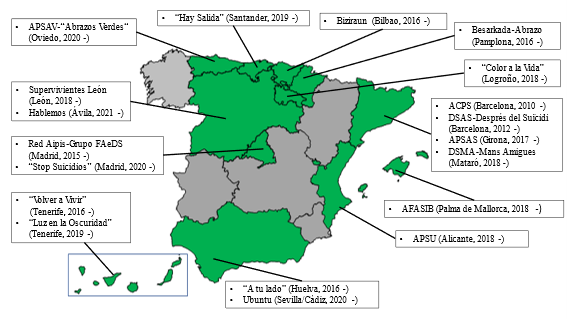

Si bien la OMS (2000) y su particular filiación con la OPS en sus versiones al castellano usa con mayor frecuencia el término “superviviente” que el de “sobreviviente” (OPS y OMS, 2014), su aplicabilidad tanto clínica como política suele referirse a familiares y allegados afectados por una muerte por suicidio. Esto mismo ocurre con diferentes denominaciones dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, con guías autonómicas que se refieren de forma equivalente a familiares y allegados como “supervivientes”, aunque tampoco con una unificación clara en el criterio. De hecho, esta sería la autodenominación que practican las asociaciones que resultan ser el sujeto de estudio de este trabajo y que aparecen listadas en la Figura 1, además de otras organizaciones de profesionales para la prevención y la postvención del suicidio como la que configura la red de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida “Papageno”; entidades regionales como Aidatu (Euskal Suizidologia Elkartea/Asociación Vasca de Suicidología), Asociación para la Prevención del Suicidio “La Niña Amarilla” o Liana (Asociación Aragonesa de Prevención del Suicidio y la Conducta Autolesiva). Sin embargo, asociaciones en el ámbito laboral como la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP) o Predepol-Zero Suicidio Policial tienden a usar el término de “superviviente” como quien sobrevive a una tentativa. Por tanto, y con todo, en este texto entendemos como “superviviente” como equivalente a familiares, allegados y afectados/as por una muerte por suicidio (Andriessen, 2009).

A este respecto, habitualmente la categoría de los supervivientes se vincula al establecimiento de grupos de ayuda mutua o de apoyo mutuo (GAM) según el modelo terapéutico de acción comunitaria propugnado por la OMS (Roca Soriano, 1998) en la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud (1978), la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud (1986) y la Declaración de Adelaida “Políticas públicas favorables a la salud” (1988). Esta visión estratégica pretende dotar de centralidad en la participación del proceso sanador a los/as afectados/as por un problema de naturaleza sociosanitaria. Si bien los GAM suelen tener un mayor recorrido en el ámbito de la atención a adicciones (por ejemplo, alcoholismo) y afectados/as por trastornos mentales graves (TMG), en el ámbito de la postvención se proyecta como un espacio fundamental en el proceso tanto de recuperación como de prevención del suicidio (OMS, 2000). De hecho, la OMS los define como:

[…] grupos de personas que están directa y personalmente afectadas por un problema, condición o interés específico. Son dirigidos por sus miembros, lo que significa que son aquellos directamente afectados por el problema los que controlan las actividades y las prioridades de su grupo. Mientras muchos de los grupos de apoyo mutuo obtienen recursos y asistencia externos al grupo, por ejemplo, de profesionales u otros grupos, los miembros son quienes toman las decisiones (OMS, 2000, p. 6).

Asimismo, son rasgos de estos grupos su disposición horizontal (formal o informal), su confidencialidad y su código ético en relación con sus dinámicas internas y grado de apertura. De hecho, la OMS (2000) establece la recomendación de que en estos grupos se distinga si se orientan a afectados/as por muertes o por tentativas, encomendando separarlos. Asimismo, según estas pautas, la constitución de un GAM suele tener como objetivos, además de los encuentros terapéuticos, la elaboración de una guía o plan de acción que identifique: 1) redes locales de apoyo; 2) expertos con los que colaborar; 3) estrategias pedagógicas; y 4) otras guías o la elaboración de listas documentales o bibliografía de apoyo. Estas pautas se observan en las biografías de las diferentes asociaciones de supervivientes y/o afectados que en España se han ido constituyendo a partir de un GAM bien dirigido por un profesional, bien de forma más autónoma. Sin embargo, se reconocen GAM en otras entidades que ofrecen apoyo psicológico como Alaia o Psicólogos Princesa 81 o los GAM impulsados en asociaciones de salud mental y/o duelo como “Caminar”, “Viktor E. Frankl”, “Amanecer”, etcétera. De hecho, este impulso asistencial ha dado lugar, recientemente, a un reconocimiento público de esta figura en la prevención y postvención del suicidio que ha quedado plasmada en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026). Concretamente, este reconocimiento se encuentra en el segundo objetivo específico del Objetivo General 3.2 respecto a la “mejora de la atención a las personas con riesgo suicida”, donde se interpela a la necesidad de apoyar dichos GAM además de brindar mejoras en el apoyo al duelo por suicidio. Esta nueva dirección de la política estatal conecta con las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, 2012) y su última revisión de 2020, por la cual se condensan varias de las claves terapéuticas referidas a un singular sentido de la postvención.

Formulaciones y (auto)intervenciones genéricas en el ámbito de la postvención

La condición de superviviente de suicidio reconoce de una complejidad en la cual se establecen una serie de aspectos a atender de acuerdo con nuevas necesidades cotidianas, psicológicas, sociales, jurídicas y espirituales (Andriessen, 2009). En este sentido, las organizaciones y guías de referencia internacional establecen de la necesidad de la expresividad emocional como fórmula fundamental de iniciar el “camino” de la recuperación (OMS, 2000; AFSP, 2010; Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica, 2012; Jackson, 2015). Esta metáfora del “camino” o la “carretera” señala que tanto la situación de post-suicidio como de duelo constituyen un viaje inesperado hacia un destino incierto que se dirige más allá de la aceptación de la muerte, sino a su resignificación. En dicha incertidumbre las diferentes guías y recomendaciones coinciden en nombrar a los GAM como espacios de “seguridad” o, incluso, “santuario” (OMS, 2000, p. 13) donde acontece un proceso sanador que, aunque se formule como de índole colectivo, se establece como método terapéutico contra los peligros de vivir en soledad el proceso de duelo. En este sentido, la AFSP establece que:

Cuando nos unimos y expresamos nuestras emociones, empezamos a sanar. Cuando nos reunimos y hablamos, nos sentimos menos solos. Oímos nuestras propias preguntas y preocupaciones expresadas en voz alta por otros y sentimos el consuelo de que alguien nos entiende. La abrumadora intensidad de nuestros pensamientos y emociones dolorosos disminuye cuando se habla y se comparte. La curación no es una progresión lineal, y nuestra pérdida no está destinada a ser “superada”, sino integrada en nuestras vidas como supervivientes de la pérdida. (AFSP, 2010, p. 19)

En la guía de la OMS reelaborada con la IASP (OMS y IASP, 2008) se establecen unas premisas similares de encuentro y sanación, donde se reconocen como vectores clave de la terapia de postvención: 1) el fomento del habla o de la conversación; 2) la escritura terapéutica (diario, cartas, cuentos, poemas); 3) el impulso de otras prácticas artísticas (“terapias de involucramiento”); 4) el encuentro grupal; y 5) la meditación. A este respecto, las distintas organizaciones coinciden en establecer una metodología terapéutica basada en una suerte de práctica “confesional” de la vivencia del post-suicidio. Esta práctica y técnicas también se recomiendan para la prevención o el alejamiento de ideas suicidas, sobre todo dada la predisposición de los/as supervivientes. Esta enunciación oral (o escrita) de los malestares internos conduce inevitablemente al reconocimiento de una serie de “tecnologías del yo” que, sobre todo, se refieren a “técnicas de cuidado de sí” (Foucault, 1981/2008; Rodríguez, 2016) y a “técnicas de reforma del yo” (Rose, 2007) dirigidas a una seria “reorganización de la conducta” y las emociones del sujeto en relación con un duelo potencialmente complicado o una rumiación excesiva en torno al sufrimiento. De hecho, la mayor parte de las recomendaciones se dirigen hacia la aceptación final del acontecimiento suicida a través de un duelo “sano” y “elaborado”, que resignifica la muerte de acuerdo con un enfoque terapéutico más cercano a la resiliencia que al empoderamiento.

En conexión con estas guías internacionales, la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida (abreviada en adelante como GPC) (Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, 2012) presenta una serie de recomendaciones terapéuticas que se podrían organizar de acuerdo con las categorías reconocidas en torno a las “tecnologías del yo” (Foucault, 1981/2008; Rose, 2007; Rodríguez, 2016) y que, ineludiblemente, interpelan a una particular cultura del ethos terapéutico (Illouz, 2008/2010). Consecuentemente, estas técnicas y estrategias van dirigidas hacia la introspección y reexaminación no sólo emocional, sino moral. Esto sería, por tanto, un mandato contemporáneo de la cultura terapéutica acerca de la necesidad de encontrar las herramientas y el camino para encontrar cierta plenitud en el bienestar psicológico. Es decir, “sentirse bien” o incluso alcanzar un estado de felicidad o, al menos, de entereza. En este sentido, en la Tabla 1 se han clasificado las principales (auto)intervenciones recomendadas por la GPC en el anexo para supervivientes. Aquí puede observarse su distribución de acuerdo con diferentes “tecnologías del yo” que se refieren a un particular “gobierno” o “gestión de sí”.

Tabla 1 Organización de las (auto)intervenciones terapéuticas para la postvención del suicidio según la GPC.

| Técnicas |

(Auto)intervenciones |

| Conocimiento de sí |

(2) “Escriba”, (8) “Comunique lo que necesita”, (9) “No tome decisiones importantes”, (13) “Su dolor no es una enfermedad”, (15) “Solicite ayuda profesional” |

| Cuidado de sí |

(5) “Cuídese”, (6) “Exprese sus sentimientos”, (10) “Dese tiempo”, (12) “No se sienta culpable”, (14) “No abuse de fármacos o de drogas” |

| Cultivo de sí |

(1) “Resérvese un tiempo cada día”, (3) “Haga un poco de ejercicio”, (4) “Reduzca el estrés” |

| Conocimiento de los otros |

(7) “Comparta su experiencia”, (11) “Respete la elección de su familiar o allegado”, (15) “No busque explicaciones” |

Imágenes terapéuticas en el ámbito de la postvención en España

En conexión con estos ejes, las asociaciones de supervivientes y/o afectados en España ofrecen una presentación de sí en claves similares de la postvención relativas al proceso de encuentro, expresión, sanación y prevención. Cabe destacarse que, si bien existen notorios vínculos informales entre asociaciones, éstas no tienen actualmente constituida ninguna red formalizada o proyecto federativo como ocurre, por ejemplo, en el contexto de la salud mental con la Confederación Salud Mental España (previamente conocida como FEAFES - Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). A este respecto, cabe añadir que, si bien suelen detectarse frecuentes interpelaciones a la salud mental, sobre todo al ámbito de psicopatologías graves o trastornos del espectro depresivo, las asociaciones de supervivientes tratan de desvincularse parcialmente del ámbito estricto de la salud mental con mensajes que interpelan al global de la sociedad. En este sentido, movilizan un discurso que entiende al suicido de forma transversal y cotidiana, más que una conducta marginal. Esto se proyecta con la presentación de cifras oficiales -si bien con un trasfondo inexacto y sesgado (Orgaz Alonso y Amezaga Extebarría, 2018)-, en torno a las 3.500-4.000 muertes por suicidio confirmadas anualmente en España. A estas cifras, además, cabría añadir la estimación de aproximadamente 15.000-20.000 tentativas de suicidio anuales y la relación de que por cada suicidio hay en torno a 6 personas afectadas por el mismo para contextos occidentales (Baudelot y Establet, 2008; Andriessen, 2009).

A este respecto, las asociaciones presentan una particular imagen de sí mismas que las significa en el intersticio del signo y el símbolo. Esto se observa en tanto que se proyecta una serie de significados que, si bien nítidamente relacionados con la postvención y el suicidio, dan lugar a interpretaciones terapéuticas más profusas de acuerdo con ciertas metáforas y alegorías movilizadas. Esto se puede observar en la Tabla 2, donde se detallan los logotipos e imágenes que las asociaciones tienen publicadas en medios on-line de acceso abierto (página web, blog, perfil en Facebook).

Tabla 2 Logotipos de las asociaciones de supervivientes y/o afectados en España (diciembre 2022).

Según se puede observar, no hay un uso aparentemente homogéneo de los signos iconográficos empleados por las asociaciones, pero sí se pueden observar repertorios que suelen referirse a la movilización antropomórfica, del cuerpo humano, elementos característicos de la Naturaleza o algún tipo de constructo de fuerte connotación simbólica como el faro, la brújula, la(s) mariposa(s) o el puzle. En este sentido, el uso de los colores, e incluso la misma interpelación a los mismos (“Color a la Vida”, “Abrazos Verdes”), establece un patrón que interpela a una búsqueda de la vitalidad, el color -“Aspiramos a poder transformar el sufrimiento y colorear de nuevo nuestras vidas”, se presentan desde “Color a la Vida”-, tras una pérdida que conduce a un mundo en tinieblas grises o negras. A este respecto, hay un uso heterogéneo de paletas tanto cálidas como frías, pero el naranja-amarillo sería el color de mayor predominancia (“Volver a Vivir”, APSAS) tras el uso de un verde apagado (Biziraun, “Color a la Vida”) y su combinación con colores fríos (ACPS, “Abrazos Verdes”) o cálidos (Besarkada-Abrazo, Hablemos). El naranja y el amarillo, con tonalidades intermedias (naranja amarillento o amarillo anaranjado) se refieren al lazo que se porta con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre). El verde, tal y como se establece en la cultura popular, es una interpelación simbólica a la esperanza y al crecimiento personal, además del vínculo visual que se puede establecer con bosques y vegetación, la calma y la conexión con uno/a mismo/a. Por otra parte, hay una alta presencia de diferentes gamas de azules (Red AIPIS-Grupo FAeDS, APSU, ACPS, “Hay Salida”, Mans Amigues, AFASIB), donde el azul celeste se asocia con la serenidad, la paz y la amistad; mientras que el azul marino, además de interpelar al contexto costero, se vincula con la búsqueda de la verdad y el equilibrio. Asimismo, se usan paletas de la púrpura (Besarkada-Abrazo), el rojo púrpura (Ubuntu, Supervivientes León) y el rojo (“Luz en la Oscuridad”) como formas de interpelar a una pasión doliente, de naturaleza psicológica sangrante, y que, sin tener por qué ser la denotación o intención, conecta con aspectos cromáticos de la liturgia católica en torno al sufrimiento humano. Finalmente, algunas asociaciones (“A tu lado”, DSAS, “Stop Suicidios”) usan el negro y el blanco de una forma que evoca un umbral.

A este respecto, el uso del árbol (DSAS, “Color a la Vida”, Ubuntu) tiene una notoria presencia, tal y como aparece en algunos fondos de página web o “muros” de asociaciones que usan otras imágenes además de sus logotipos (un bosque de coníferas en APSAS o un bosque quemado en Besarkada-Abrazo). Por ejemplo, DSAS connota su metáfora visual al siguiente uso iconográfico ajustado al lenguaje terapéutico: “En el recorrido del camino para elaborar el duelo por suicidio es reconfortante encontrar un árbol en el que apoyarnos, descansar y recobrar fuerzas, para avanzar hacia la calma de una nueva vida”. La aparición de alusiones a un “camino” o “viaje” agotador en el post-suicidio se enhebra así con otros símbolos como la brújula como instrumento de orientación (Red AIPIS-Grupo FAeDS) o el faro como guía para no naufragar en el viaje tempestuoso de la postvención (Biziraun). Algo similar ocurre con la representación visual y alegórica del abrazo entre figuras de diferentes colores, entendiendo, como expresa Besarkada-Abrazo, que: “en que lo más profundo que nos ha llegado y nos llega en las muestras de acompañamiento es el abrazo, profundo, silencioso, sin prisas. En ese acto, sentimos que podemos descansar, ser comprendidos, respetados, amados”. El icono del corazón (Hablemos, APSU, “Stop Suicidios”, ACPS, “Luz en la Oscuridad”) conecta con esta necesidad de revitalización, de búsqueda del amor no sólo del otro, sino hacia uno/a mismo/a y hacia quien ha fallecido por suicidio. Asimismo, el corazón no deja de evocar un significado estrechamente asociado al ámbito de la salud y la sanación, donde lo cálido -la vida-, aleja lo frío, asociado al sufrimiento, el vacío y la desolación de la muerte.

Por otra parte, hay una interpelación metafórica a la condición rota o ruinosa de los supervivientes con imágenes que presentan parajes áridos o desérticos (Biziraun, Besarkada-Abrazo) o puzles (APSAS, APSU) que aluden al rompecabezas del post-suicidio y su encaje cotidiano, que se puede percibir como un laberinto en el que buscar las claves terapéuticas del que poder salir (“Hay Salida”). De hecho, el uso de la mariposa (APSU, Ubuntu) interpela a la metáfora de una metamorfosis o transformación de la persona hacia una situación de mayor alivio o ligereza, incluso de resiliencia. En un sentido similar, la luz aparece referenciada con el proceso de recuperación. Por ejemplo, Mans Amigues establece que:

Nuestra visión parte del KINTSUGI: técnica japonesa que consiste en reparar la cerámica rota con oro, convirtiéndola en pieza única. Así, entendemos la pérdida como una ruptura que nos agrieta por dentro y el duelo como un proceso de reconstrucción, donde las cicatrices forman parte de nuestra historia. Son estas cicatrices las que reivindican la memoria de los que nos dejaron.

De similar manera, “Luz en la Oscuridad” señala que:

No mires atrás, no vale la pena, no desistas, aunque esa persona o ese evento te haya sumido en la tristeza más profunda... de todo se sale. […] Supera el dolor y sigue... […] La Luz se encargará de ello. […] Es un ciclo que se cierra y se abre otro.

Finalmente, otro símbolo vitalista que se reitera es el uso de flores (“A tu lado”, “Volver a Vivir”, Supervivientes León), que además de referirse a connotaciones concretas -el crisantemo blanco para la consolación por la pérdida de un ser querido, la rosa amarilla como expresión de perdón y arrepentimiento o el loto como símbolo de pureza y elevación espiritual-, interpelan a la regeneración junto con el uso del árbol (DSAS, “Color a la Vida”), el mar (AFASIB, Biziraun) o la montaña (“Color a la Vida”); también metáforas de abordar una inmensidad o lograr la superación. Aquí se añade, además, la importación de conceptos y símbolos exóticos asiáticos (Mans Amigues, Supervivientes León) o africanos (Ubuntu). Asimismo, se establecen procesos de sustantivación del verbo (Hablemos) que van conectadas con fórmulas de activación de la expresividad en pro de la búsqueda del apoyo, la empatía y el consuelo (“Abrazos Verdes”, Besarkada-Abrazo, “A tu lado”). En este sentido, las visiones metafóricas acerca del movimiento y el apoyo se entremezclan con figuras humanas que aluden a ese proceso psicológico y emocional enunciado como difícil, tortuoso y/o complicado, que necesita de soluciones o “salidas” que superen la sustantivada noción “sin salida” del suicidio. Estos usos metafóricos se pueden encontrar en asociaciones profesionales como Aidatu, donde “remontar el vuelo” significa “ayudar a volver a “volar” a todas las personas afectadas por un suicidio cercano”. Asimismo, Liana connota que “cuando estás cayendo hacia no sé sabe dónde, necesitamos lianas a las que sujetarnos o que nos sujeten”. Por tanto, a través de estas imágenes se establece una ubicación metafórica y visual de los marcos terapéuticos antes descritos, que interpela a una movilización de técnicas de “conocimiento de sí”, “cuidado de sí” y “conocimientos de los otros”.

Sin embargo, además del registro terapéutico, las asociaciones activan un registro cívico en el sentido referido a una interpelación directa a las Administraciones Públicas y/o a la sociedad en general para “romper el silencio” en torno al suicidio. Si bien en la mayoría de los casos no se establecen afinidades religiosas, ni ideológicas ni políticas, sino que se formulan como entidades y demandas transversales a toda la comunidad. En este sentido, el uso de expresiones como “transformación social”, vindicaciones a la unidad (“juntos”) y a la movilización por causas concretas (el logo y nombre de “Stop Suicidios” como analogía movimentista de Stop Desahucios) dan lugar a una condición híbrida de las asociaciones como espacios no sólo terapéuticos, sino de movilización ciudadana. Por tanto, aquí se estaría nombrando un marco “cívico-terapéutico” en la definición de estas asociaciones en España. Este componente cívico se activa en tanto que se establece un discurso por el cual se designa que la cuestión de la prevención y la postvención del suicidio están en situación de “abandono” por parte del Estado . En este aspecto se da una tendencia que estriba entre posiciones arraigadas en la tristeza derivada del duelo, que trata de evitar que éste sea autodestructivo, a expresiones de indignación con los poderes públicos, a quienes varias asociaciones corresponsabilizan de la situación de “desamparo” de los/as supervivientes. Estas expresiones denotan una particular dirección del marco interpretativo del suicidio y la postvención que, indudablemente, activa al mismo tiempo la acción terapéutica y la vindicación ciudadana, relativa a repertorios de protesta como la manifestación, la concentración o la celebración de actos en instituciones públicas a los que se interpela a derechos y deberes. Esto se puede apreciar, sobre todo, en las referencias a la corresponsabilidad de tanto las Comunidades Autónomas como el Estado central en el impulso de medidas activas y efectivas.