Durante los últimos años, la prensa ha publicado decenas de artículos relacionando el número de perros y de niños existentes en España. Los titulares se parecen bastante: en El País, “Más perros que menores de 15 años” (Bono, 2019); en RTVE, “La era de los ‘perrhijos’: así se afianza el modelo de familia multiespecie en un país con más perros que niños” (Martín, 2022); en La Vanguardia, “Así impacta en la sociedad española tener más perros que niños” (Rius, 2023); en Información, “Explosión de perros en España: ya hay 9,3 millones, más que niños” (Ferrer, 2023). Las noticias internacionales también abundan, en France 24, “Es oficial: en Nueva York viven más perros que niños” (Cabrera, 2024); así como las locales o regionales.

Todos estos artículos subrayan el cruce de dos tendencias demográficas, el descenso de la natalidad humana y el ascenso de la natalidad canina. El encuadre de las noticas, así como su tono emocional, es básicamente alarmista. Advierten de que nos enfrentamos a un nuevo problema social, del que quizás no seamos del todo conscientes: en 20minutos, “España profundiza en el hundimiento de la natalidad: en 2023 nacieron 322.075 bebés, la cifra más baja desde 1941” (Larrañeta, 2024). El sorpasso demográfico de perros a niños constituye el recurso retórico con el que los periodistas tratan de captar la atención del lector.

Aunque, desde una perspectiva científica, la simultaneidad de estas dos tendencias no demuestra que exista un nexo entre ellas, los artículos periodísticos establecen diversas vinculaciones causales y morales. La teoría de la transición demográfica prueba que el descenso de la natalidad viene de lejos, pues comenzó una vez que la mortalidad había descendido considerablemente, reduciendo así la necesidad de tener muchos hijos para garantizar el reemplazo generacional. Pero la tendencia no se detuvo allí. En 2023, en España, el número medio de hijos que una mujer tiene a lo largo de su vida fértil se redujo hasta el 1,12, muy por debajo de la tasa de reposición demográfica, equivalente a 2,1. Por tanto, resulta aventurado atribuir el descenso de la natalidad al incremento del número de mascotas. Sin embargo, es plausible pensar que su aumento esté asociado a la progresiva irrelevancia que la reproducción biológica tiene tanto en nuestras sociedades como en la experiencia vital de los individuos. Según las encuestas de opinión pública, los españoles creen que “ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida”. Al mismo tiempo, declaran que los costes económicos y cargas vitales que acarrean son demasiado altos (Centro de Investigaciones Sociológicas [CIS], 2024). En cualquier caso, cabe hablar de un baby-boom de perros y de mascotas en las sociedades desarrolladas, así como de un cambio en el modelo de relación social que mantenemos con ellos (Rowan y Kartal, 2018).

Junto a la alarma que suscita la existencia de más perros que niños, estos artículos transmiten una gran extrañeza e incomprensión moral respecto al modo en que los dueños tratan a sus mascotas en la actualidad. Se hacen eco de la consideración de “hijos” que otorgan a sus perros, o del conflicto judicial iniciado por el miembro de una pareja separada que lucha por su custodia (Madueño, 2023). Los sofisticados servicios que prestan las guarderías caninas, la cantidad de productos de consumo que ofrecen las boutiques para perros, las funerarias que organizan “un adiós lleno de amor y respecto a un fiel compañero” cuando muere la mascota, o los restaurantes que ofrecen brunches para gatos y perros, provocan extrañeza. Es evidente que el trato que algunos dispensan a los perros causa en otros una enorme perplejidad. Esta sorpresa es síntoma tanto de la trasformación radical que están experimentando las relaciones entre animales humanos y no humanos, como de nuestra incapacidad para comprender este cambio sociocultural. Los discursos especistas justifican la discriminación de los animales no humanos por considerarlos especies inferiores. Ahora bien, frente a los prejuicios y estereotipos propios del especismo, en las últimas décadas se han desplegado estimables esfuerzos filosóficos orientados a la fundamentación de una nueva ética que ampare por igual a todos los organismos vivos (Haraway, 2003; Singer, 2006; Mosterín, 2014; Nussbaum, 2023).

La investigación que se presenta en este artículo tiene por objeto explorar la naturaleza del vínculo social que hoy mantienen los humanos con sus perros (Podberscek et al., 2005). Dado que las imágenes se han convertido en el modo hegemónico de expresión cultural de nuestras sociedades, superando en relevancia a la cultura escrita y a la numérica, esta investigación exploratoria aborda su objeto de estudio mediante el análisis socio-iconográfico de fotografías en las que aparecen “personas y perros”.

El análisis del nuevo modelo de relación humano-perro tiene una relevancia especial, no solo porque las interacciones sociales interespecie configuran un ámbito significativo de sociabilidad en las sociedades contemporáneas sino, ante todo, porque el conocimiento de esta relación puede revelarnos, por contraste, aspectos clave de las relaciones personales que hoy mantenemos con otros individuos de nuestra misma especie. Quizás en el espejo de la relación humano-perro puedan verse reflejados las experiencias, deseos y anhelos que proyectamos sobre la relación humano-humano. Es fundamental comprender la naturaleza de nuestros vínculos sociales porque constituyen el cemento de la sociedad. El tipo de vínculos que nos una al resto de actores sociales, sean animales humanos, no-humanos, o seres virtuales, determina la posibilidad de alcanzar una vida y sociedad dignas.

En el primer apartado del artículo se explican el marco analítico y el método de investigación utilizados. En el segundo, se exponen los rasgos del carácter que los humanos suelen atribuir a los perros. Seguidamente, se ofrecen perspectivas teóricas desde las que comprender la nueva relación que mantienen personas y perros. En el cuarto apartado, se presentan las veinte pautas visuales que han emergido del análisis socio-iconográfico. En la conclusión se perfilan algunas características del nuevo vínculo social que mantienen humanos y perros. Finalmente, se proponen para su discusión dos hipótesis experienciales que explicarían tanto el incremento de la población canina como el trato que dispensamos a los perros.

Marco analítico y método de investigación

El marco analítico adecuado para entender el tipo de relación que mantenemos las personas y los perros es el de la acción social, concebida desde la sociología comprensiva weberiana como aquella “en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo”. “Por `acción’ debe entenderse una conducta humana … siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo”. La comprensión de una acción equivale, por tanto, a la “captación interpretativa del sentido o conexión de sentido” (Weber, 1979, pp. 5-9). El investigador social debe descubrir, basándose en la recolección y análisis de las evidencias pertinentes, tanto racionales como emocionales, cuál pueda ser ese sentido. En suma, nuestra investigación trata de captar el sentido que las personas otorgamos a los perros y a la relación que mantenemos con ellos en las sociedades contemporáneas.

La vía afectiva (o endopática), a la que se refiere Weber en Economía y sociedad, subraya la importancia de las emociones a la hora de comprender el sentido de las acciones sociales. En efecto, si las “emociones constituyen la manifestación corporal de la relevancia que para el sujeto tiene algún hecho del mundo natural o social” (Bericat, 2016, p. 493), es evidente que los sentimientos que las personas y los perros muestren en las imágenes nos ayudarán a comprender la naturaleza de su relación social. Ahora bien, según Dewey (2005, p. 43) , las emociones no son cosas tan simples y compactas como las palabras que utilizamos para designarlas. El odio, el miedo o la alegría que sentimos en distintas situaciones pueden ser muy diferentes entre sí. Las emociones no son etiquetas prêt-à-porter que podamos aplicar externamente, desde fuera, para comprender los complejos sentidos de la existencia humana. Las emociones emergen, se desarrollan y desaparecen en el contexto de experiencias de vida concretas, y únicamente comprendiendo éstas en su integridad podremos entender el verdadero significado de aquéllas. Es decir, la relación entre emociones y experiencias de vida es biunívoca: solamente conociendo la estructura afectiva de una experiencia puede captarse su sentido vital, y solo analizando la experiencia de vida que provocó una determinada emoción podrá comprenderse su verdadero alcance.

Las imágenes son especialmente idóneas para el estudio comprensivo de la acción social porque en muchos casos representan situaciones, sean reales, poses, o dramatizaciones, en las que participan múltiples actores. A diferencia de las palabras o de los números, cuyo preciso sentido está determinado en mayor grado por una estructura de códigos que constriñe su significado, la polisemia y el desbordamiento semántico de las imágenes las convierte en un material especialmente apto para el estudio de los supuestos culturales, conscientes y pre-conscientes, que nutren el sentido de nuestras acciones. A esto se suma el hecho de que vivimos en sociedades visualmente muy desarrolladas, caracterizadas por la omnipresencia y hegemonía de las imágenes. De ahí que podamos conocer claves de nuestra cultura analizando su universo visual o iconoesfera.

La estrategia metodológica de esta investigación ha consistido, primero, en seleccionar una amplia muestra de fotografías en las que aparecen personas “con” o “junto a” perros. Segundo, en analizar las acciones, relaciones, emociones y experiencias que tienen las personas y los perros en ellas. Esta investigación aplica el Análisis Socio-Iconográfico (ASI) desarrollado por Bericat (2011, 2012b). El objetivo de este método es descubrir el modo en que una cultura representa típicamente algo. Responde a la siguiente pregunta: ¿De qué modo es representado visualmente algo, por alguien, en el seno de una sociedad, en un momento dado del tiempo? En nuestro caso, el “algo” representado visualmente son las “personas con o junto a perros”.

En una sociedad inundada de infinitas imágenes, producidas y difundidas por un enorme número de agentes, la aplicación del análisis iconográfico tradicional, centrado exclusivamente en la interpretación profunda de una o de un conjunto muy limitado de imágenes, no aporta resultados generalizables. Ninguna imagen por sí sola puede reclamar hoy el privilegio de representar a toda una cultura. Por este motivo, el ASI utiliza la teoría estadística de la muestra para obtener resultados culturalmente representativos. Analiza el contenido iconográfico de un amplio número de imágenes extraídas aleatoriamente de un determinado universo visual. En nuestro caso, hemos utilizado diversos motores de búsqueda de imágenes (Google Images, Bing Image Search, Yahoo Image Search, Yandex.Images y DuckDuckGo Image Search) para extraer una muestra de 1000 fotografías de personas y perros. Sin aplicar ningún filtro añadido, extrajimos imágenes utilizando una sencilla clave de búsqueda: “personas y perros”. Las imágenes seleccionadas para el análisis se obtuvieron mediante la aplicación de un muestro aleatorio sistemático.

Dado el elevado tamaño de la muestra visual, el análisis del contenido iconográfico de cada fotografía procede sistemáticamente en tres fases. Primero, se localizan los elementos visuales básicos de la imagen. Segundo, se analizan las relaciones que mantienen entre sí tales elementos. Y, tercero, se extrae de la estructura de relaciones el sentido que la imagen pueda tener en función del objetivo de investigación. Procediendo sistemáticamente de este modo, el análisis de una imagen puede eventualmente ofrecer una pauta visual representativa de algún aspecto relevante del fenómeno en el que estemos interesados. Siguiendo un proceso análogo al aplicado por Grady (2008) , a partir de la localización de una determinada pauta visual, se coteja toda la muestra para confirmar si se trata de un caso único o si, por el contrario, constituye una pauta visual recurrente. Se parte del supuesto de que la recurrencia de una pauta es indicio de su relevancia sociocultural. Se entiende que las pautas son modelos iconográficos subyacentes a muchas imágenes concretas. Como señala Goffman, el objetivo no es realizar un análisis de frecuencias, sino utilizar la riqueza y diversidad de múltiples imágenes para interpretar y comprender adecuadamente el sentido de cada una de las pautas.

El proceso de descubrimiento de pautas visuales del Análisis Socio-Iconográfico está basado en la teoría visual del significado de Ludwig Wittgenstein y en la teoría de la coherencia de las imágenes de John Berger (Bericat, 2011). Además de en las aportaciones metodológicas de la sociología visual, este tipo de análisis se inspira en el último trabajo de Ervin Goffman, un clásico publicado en 1976 bajo el título Gender Advertisements (1979). Tomando 500 imágenes publicitarias con “hombres-y-mujeres”, analizó el modo en que el género estaba representado visualmente en ellas. De este repositorio extrajo un conjunto de temáticas y pautas visuales que decían algo del ser social de la mujer tal y como era mostrado en las iconografías de la época (Bericat, 2012a). En nuestro caso, hemos extraído e interpretado 20 pautas visuales, muy recurrentes, que dicen algo significativo acerca del valor y sentido que otorgamos hoy a los perros y a las relaciones que mantenemos con ellos. Existen cientos de versiones fotográficas de cada pauta, aunque por motivos de espacio solamente se incluye una imagen concreta de cada una de ellas. Ahora bien, la interpretación de cada una de ellas está basada en el análisis de todas sus variantes iconográficas.

El carácter del perro como actor social

Dado que el carácter de los sujetos que conforman una relación social condiciona la naturaleza de esta (Meyer y Forkman, 2014), debemos peguntarnos, en primer lugar, por los rasgos del carácter que las personas atribuyen a los perros.

Las investigaciones muestran que los dueños atribuyen a sus perros un estatus de actor social y un elevado nivel de agencia (Greenebaum, 2004; Veevers, 1985). Charles (2014, p. 724) recopiló múltiples historias de dueños sobre decisiones adoptadas por sus animales: algunas mascotas destinan conscientemente su afecto a algún miembro particular de la familia, pero no a otros; seleccionan intencionalmente el sitio en el que desean dormir; u optan por permanecer apegados al lugar antes que seguir a la familia cuando ésta cambia de casa. En línea con otros estudios, concluye que los dueños “entienden que los animales son actores sociales que toman decisiones, y actúan en consecuencia cuando tienen la posibilidad de hacerlo”.

Con el objeto de comparar los rasgos que la literatura científica atribuye a los perros con los que aporta la inteligencia artificial generativa, hemos formulado la siguiente pregunta a ChatGPT3: “¿Cuáles son los rasgos básicos del carácter que los humanos suelen atribuir a los perros?” La Figura 1 es un facsímil de su respuesta. Para comprobar su consistencia, realizamos varias consultas modificando la pregunta o la versión (ChatGPT4). Aunque las respuestas varían algo, la lista ofrecida es muy similar. Algunas incluyen la inteligencia, la curiosidad, o el hecho de ser adiestrables. Dado que estos programas responden teniendo en cuenta la probabilidad con que unos términos siguen a otros en el inmenso corpus textual que analizan, pueden ser utilizados para extraer la doxa, el sentido común, o la opinión pública generalizada de una sociedad.

La literatura científica confirma la importancia de estos rasgos. En el estudio cualitativo realizado por Serpell (1983) , los 25 dueños otorgaban a sus perros la máxima puntuación posible en expresividad, disfrute en los paseos, lealtad, afectividad, conducta de bienvenida, y atención prestada. Berryman et al. (1985) , al comparar las relaciones humano-perro con las personales, vieron que la dependencia, la diversión, el juego, o la ausencia de demandas, eran clave a la hora de explicar la elevada satisfacción que procura la convivencia con perros, asimilable en cierto modo a la que procura el cuidado de niños pequeños. Si bien todos estos rasgos son fundamentales, destacaremos tres. La alegría y regocijo con que los perros reciben invariablemente a sus dueños, lo que demuestra su fiabilidad y amor incondicional. La ausencia de exigencias o demandas que excedan la satisfacción de sus necesidades básicas, lo que evita las tensiones, el stress, o la ansiedad propia de las relaciones personales, siempre impredecibles. Y la atención que los perros prestan a sus dueños (Smith, 1983), un recurso extraordinariamente escaso en nuestra sociedad.

Cuando Archer revisa la evidencia científica disponible para tratar de explicar por qué los humanos queremos a nuestras mascotas, y por qué muchos las prefieren a las personas, los dueños aluden a que su perro “siempre ha estado ahí, siempre ha sido cariñoso, y completamente acrítico”. “La relación con el animal, dado que está ampliamente basada en la atribución de rasgos positivos, atribuidos, evita la condicionalidad y la crítica que tanto incomodan las relaciones humanas” (Archer, 1997, p. 253). A diferencia de las personas, los perros siempre son afectuosos, están permanentemente disponibles, y te aceptan sin crítica alguna. Ellos proyectan orgullo sobre sus dueños porque creen que su amo es la mejor persona del mundo. En suma, frente a la contingencia y condicionalidad de las relaciones personales, la relación humano-perro es no contingente e incondicional.

Vistos los rasgos del carácter canino, la teoría socio-relacional de las emociones de Kemper (1978) , basada en las dos dimensiones de la sociabilidad (estatus y poder), bastaría para explicar por qué la relación con los perros es tan satisfactoria para los humanos. La dimensión de estatus refiere la cantidad de cariño, reconocimiento, afecto y admiración que voluntariamente los otros ofrecen a uno, y está relacionada con las emociones de orgullo y vergüenza. La dimensión de poder refiere la capacidad que tiene uno para que los otros hagan, incluso contra su voluntad, lo que uno quiere que hagan, y está relacionada con la confianza y la calma, con el miedo y la ansiedad. En suma, es evidente que los perros nos ofrecen muchas contraprestaciones en ambas dimensiones de la sociabilidad.

Querer y amar a los perros en la sociedad contemporánea

El hombre convive con el perro (canis lupus familiaris) o con su predecesor, el lobo ancestral, desde hace aproximadamente 30.000 años, y su domesticación data de 14.000 años atrás. El perro ha sido apreciado desde siempre por las personas más inteligentes, cultas y refinadas, como el poeta y erudito renacentista Petrarca (1304-1374), quien en sus poemas le elogiaba por su valentía, lealtad e inteligencia (Wilson, 2023). Esto no quiere decir, sin embargo, que el vínculo humano-perro haya permanecido constante a lo largo de la historia. Los rasgos de su carácter no explican, por sí solos, la inmensa satisfacción que nos procura la actual convivencia con el perro. El interaccionismo simbólico demuestra que la realidad social es producto de la interacción entre todos los actores, por lo que comprender la relación humano-perro también implica captar empáticamente cuál es la experiencia de vida de los individuos en las sociedades contemporáneas. Tres dicotomías teóricas pueden ayudarnos a entender la naturaleza del vínculo social que hoy mantenemos los humanos con los perros. A saber, la distinción entre: a) querer y amar, b) satisfacción y apego, y c) recibir y dar.

La distinción entre querer y amar es clave (Kemper, 1989; Singer, 1991). Queremos al otro, o nos gusta el otro (like), en virtud de lo que hace por nosotros o de lo que nos da. Lo queremos porque nos ofrece cosas que necesitamos o en las que estamos interesados, sea compañía, afecto, apoyo, hijos, o dinero. El otro no nos gusta tanto por los valores intrínsecos que representa, cuanto por la utilidad o el bienestar que nos reporta. Por el contrario, amamos al otro (love) por ser una representación encarnada, viva y concreta de nuestros ideales, de todo aquello que valoramos en alto grado, sea la belleza, la bondad, el saber, el éxito, la creatividad, o la riqueza. Platón basaba el amor en la extrema apreciación que tiene el amante de la persona amada, quién ve en ella la encarnación excelsa de una cualidad o rasgo que el amado/a posee en grado sumo. Como vemos, la dirección socio-relacional del querer es opuesta a la del amar. El amor es asimétrico (uno ama a otro, sin que el otro necesariamente le ame) y jerárquico (el amado encarna la perfección, pero no necesariamente el amante).

Nussbaum (2008) se revela frente a esta concepción platónica del amor, pues para ella el amor fundamenta un impulso ético en el que uno acoge las imperfecciones del otro. El amor asume normativamente la individualidad del amado, la compasión y la reciprocidad (Wilde, 2023). Con todo, para Nussbaum (2013, p. 328), “la elección entre un amor potencial u otro puede sentirse, y ser, como la elección de un estilo de vida, una decisión que implica consagrarse a unos valores en lugar de a otros”. Amar siempre tiene unas implicaciones vitales profundas, pero no así el querer o el gustar, fundamentados en la mera utilidad. Por ello tampoco podemos amar a alguien, pero sí quererlo, por el mero hecho de que ejerzamos control sobre él/ella. Establecida la distinción, cabría preguntarse: ¿queremos o amamos a nuestros perros? Es decir ¿mantenemos un intenso vínculo social con ellos porque nos resultan útiles, o porque encarnan un ideal?

El problema sociológico de la naturaleza del vínculo humano-perro no se resuelve recurriendo exclusivamente a la lógica del interés o de la utilidad, es decir, a las satisfacciones que los perros procuran a las personas. Los estudios disponibles demuestran que el vínculo transciende el intercambio racional e interesado. La muerte de una mascota puede conllevar un duelo y vacío tan profundos como la de un familiar (Carmack, 1985). El cariño que los dueños sienten por sus mascotas es superior al que profesan a la inmensa mayoría de sus conocidos, amigos y familiares. Más allá de la satisfacción que aportan, existen evidencias incontestables del apego que tienen los humanos con sus perros. Winnicott y Bowlby desarrollaron la teoría del apego que, posteriormente, otros han aplicado a la relación humano-perro.

Kurdek (2008, p. 247) , al estudiar los perros como figuras de apego, comprobó los intensos lazos emocionales que sus dueños mantienen con ellos, la consideración de miembro familiar que les otorgan, su valor como proveedores de apoyo social, o el modo en que lloran su muerte. Haza y Zeifman (1999) no estudiaron el apego de los perros por sus dueños sino, a la inversa, el que los dueños tienen por sus perros. Según ellos, son cuatro los criterios que definen un vínculo social de apego: la existencia de contacto físico íntimo y estrecho; el criterio de selección, que lleva a elegir un vínculo, antes que otros, a la hora de aliviar la angustia; las reacciones ante la separación y la pérdida, altamente perturbadoras y frustrantes; y los múltiples efectos beneficiosos sobre la salud física y psicológica que una relación de este tipo tiene. Para Ainsworth (1991) , un vínculo de apego procura: base segura, o fuente fiable de confort y consuelo que mitiga la vulnerabilidad; lugar de refugio, que acoge y ofrece garantías en momentos de angustia; proximidad extremadamente agradable; y angustia de separación ante un potencial alejamiento o pérdida. En suma, ¿Podríamos afirmar que nuestra actual relación con los perros comporta un intenso vínculo de apego?

Por último, la investigación corrobora que el efecto de los perros en el bienestar emocional de las personas no depende, exclusivamente, del apoyo emocional que los animales proporcionan a los humanos, sino también del cuidado que los humanos prestan a sus perros. Kanat-Maymon et al. (2020) demuestran que el bienestar derivado de dar soporte a las necesidades del perro (giving need support) es independiente y superior al obtenido por el apoyo que el nos brinda (receiving need support). Utilizando la teoría de la auto-determinación de Ryan y Deci (2001) (Self-Determination Theory), que define las tres necesidades psicológicas claves del bienestar emocional (vinculación, autonomía y competencia), se explican los beneficios que obtiene el dueño por cuidar a su perro: fortalece el apego y la vinculación social del cuidador; dar soporte a la autonomía del perro incrementa la satisfacción del dueño; y su adiestramiento, al igual que la educación de un niño, incrementa su nivel percibido de competencia. Según Archer (1997, pp. 253-254) , los seres humanos hemos desarrollado evolutivamente ciertas características que nos predisponen al cuidado de otros seres humanos, especialmente a la prole y a la pareja sexual. Por tanto, cuidando a nuestros perros estaríamos proyectando estas predisposiciones sociobiológicas. Esto es, ¿queremos a los perros solamente porque nos cuidan, porque así nos sentirnos queridos, o los cuidamos porque de este modo satisfacemos nuestra necesidad de amar a alguien?

Personas y perros: pautas iconográficas

Las pautas visuales obtenidas en cualquier análisis socio-iconográfico dependerán del repositorio elegido. De haber seleccionado el universo de imágenes compuesto por obras pictóricas de los últimos trescientos años, como hizo la excelente exposición de The Wallace Collection, Londres, 2023, titulada “From Gainsborough to Hockney: The 300-year-old dog portraits”, las pautas serían distintas. El perrillo que duerme en la esquina de la cama en la que reposa la Venus de Urbino (1534), de Tiziano, como símbolo de la fidelidad, está inserto en una sociedad y experiencias de vida que distan mucho de las actuales. Nuestro repositorio se compone de imágenes extraídas de Internet en 2023. Forman parte del universo visual contemporáneo y, por tanto, nos resultan familiares y potencialmente inteligibles. Hemos agrupado las veinte pautas visuales en las cuatro categorías explicativas que han emergido del análisis sociológico: mundo de los afectos; sociabilidad interespecie; humanización del perro; y animalización del humano.

Mundo de los afectos

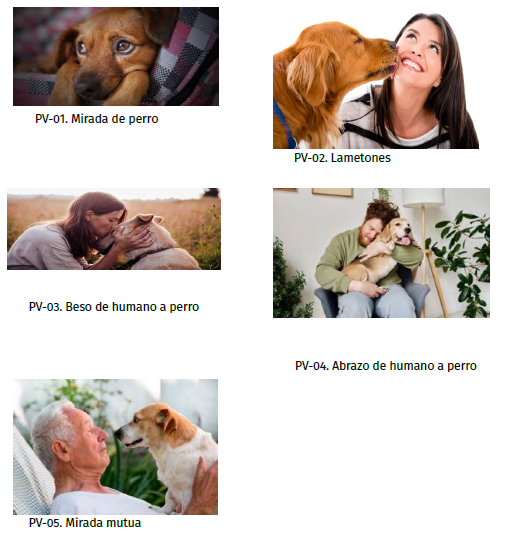

Estas pautas (Figura 2) representan visualmente, en sus diversas variantes, los flujos afectivos, la empatía y la intensa conexión emocional existente entre humanos y perros.

La pauta visual Mirada de perro (PV-01), que todos reconocemos, representa a un can que mira de abajo hacia arriba, con ojos lastimeros, casi llorosos, demandando ayuda, afecto, juego, atención o comida. La lógica de la demanda y del don inspira esta iconografía. La mirada de perro apela directamente al corazón del observador, una persona que, si bien no aparece en la foto, formaría parte de la representación visual según las reglas del barroco. El perro se muestra como sujeto vulnerable, necesitado y desvalido, a quién el ser humano podría amar y cuidar. Los cachorros aparecen como equivalentes iconográficos de niños y de bebés. David Hockney representó esta mirada en su Dog Painting 30, perteneciente a una serie inspirada por la muerte de su íntimo amigo Henry Geldzahler, en la que el pintor, según sus propias palabras, “deseaba desesperadamente pintar algo amoroso”. “Sentí tanto la pérdida de amor que quería abordarla de alguna manera … ellos (los perros) son como personitas para mí. El tema no era los perros sino mi amor por estas pequeñas criaturas” (Wilson, 2023).

Las personas que desean iniciar una relación deben actuar expresivamente manifestando al otro la naturaleza del vínculo que le proponen. Dada la contingencia de las relaciones interpersonales, estos actos expresivos siempre implican tensión, pues nunca se sabe con certeza cuál será la reacción del otro. En la pauta visual Lametones de perro (PV-02) vemos que estos animales expresan cariño a los humanos lamiendo sus pómulos, su nariz, sus orejas, o incluso sus labios. Los perros no muestran tensión, pero sí en cambio los humanos. Los lametones provocan en las personas inmensa alegría, a juzgar por sus amplias sonrisas, abiertas y francas. Están muy contentas de recibir tales muestras de cariño (equivalentes a un beso). Ahora bien, cuando la lengua del perro se acerca peligrosamente a los labios, y cabe interpretar el cariño como un beso románico, entonces las personas (mayoritariamente chicas jóvenes o de mediana edad) esbozan el gesto de “hacer una cobra”, apuntando una ligera expresión facial de asco. A la hora de expresar amor, cruzar la frontera entre especies con un romántico “beso con lengua” conlleva una tensión evidente. Pero incluso esta repulsión convive en las imágenes con una indisimulada alegría.

En la pauta visual Beso de humano a perro (PV-03), en la que una persona, generalmente mujer, besa a un perro, la expresión de asco desaparece por completo. La persona controla la situación sujetando con sus manos al animal. Los labios humanos contactan con la cabeza del perro, pero rara vez con su hocico. El perro suele estar bastante relajado, más bien pasivo, hasta el punto de que se muestra ajeno al beso, e incluso irónicamente extrañado por la incomprensible conducta de su dueño. En general, los perros disfrutan serenamente de los besos que reciben. Incluso cierran los ojos, emulando la ensoñación que provoca un beso romántico.

Dado el ímpetu con el que los dueños suelen abrazarles, la extrañeza canina es evidente en la pauta Abrazo de humano a perro (PV-04). Iconográficamente, el perro soporta la embestida con resignación, del mismo modo que los/as niños/as sobrellevan los besos y abrazos de sus abuelas o tías. El perro suele aparecer en estas imágenes mostrando extrañeza o indiferencia, pues resulta difícil representarlo fotográficamente como si comprendiera la situación. El abrazo es el gesto humano que expresa en su plenitud la recíproca intencionalidad de fundir dos espíritus en uno. Por ello esta pauta expresa el deseo de las personas de fundirse con los perros, mostrando el profundo e inmenso agradecimiento que los dueños sienten por sus mascotas, así como el valor que los humanos atribuyen a estos animales. En suma, la pauta refleja el hecho de que la experiencia vital de la persona mejora considerablemente gracias a la convivencia que mantiene con el perro.

Más allá del contacto físico del lametón, el beso o el abrazo, la conexión afectiva humano-perro se representa iconográficamente en la pauta Mirada mutua (PV-05). La mirada dirigida a los ojos, espejos del alma, ofrece un acceso directo y profundo a la personalidad del otro, y esto es lo que representa esta iconografía. La comunicación espiritual entre ambas especies existe, o así lo creen los humanos. Personas y perros se miran simultáneamente a los ojos, al tiempo que las personas le tocan con sus manos, o apoyan respectivamente sus cabezas. La pauta trasmite la empatía, el amor, el entendimiento y la comunicación entre dos sujetos que buscan un lugar común para el encuentro. La mirada mutua mejora la calidad del vínculo entre humanos y perros. Está demostrado que cuando éstos miran a sus dueños provocan en ellos un incremento en sus niveles de oxitocina, hormona que juega un papel importante en la regulación del vínculo social entre madres e hijos y entre miembros de parejas sexuales (Nagasawa et al., 2015). De ahí que el afecto que sienten los humanos por sus perros pueda ser fisiológicamente equivalente al de cualquier otro miembro de la familia.

Sociabilidad interespecie

La afectividad y comunicación que fluyen entre humanos y perros posibilita que estos últimos puedan considerarse miembros de pleno derecho de cualquier grupo cuyo fundamento asociativo sea emocional. El incremento del número y de la importancia de las mascotas en la familia hace que hablemos cada vez más de familias interespecie o multiespecie. Ambos términos aluden a relaciones ente dos o más especies biológicas (Livingston y Puar, 2011; Irvine y Cilia, 2017; Acero Aguilar, 2019; Laing, 2021). Entendemos que un grupo humano interespecie está formado por al menos una persona y un animal no-humano, siempre que este último tenga un estatus de miembro reconocido y desempeñe un papel relevante en la dinámica social del grupo. Es un hecho que tanto la sociabilidad interespecie como las relaciones parasociales están adquiriendo en nuestras sociedades una importancia creciente.

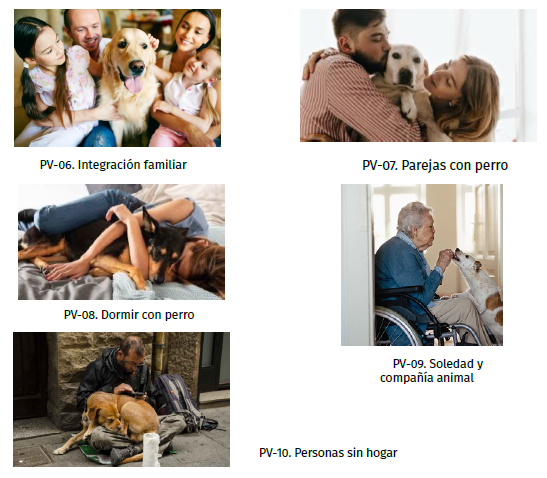

El 88% de los norteamericanos que tienen mascotas las consideran como un miembro más de la familia, el 66% le permiten dormir en la cama, y el 44% celebran su cumpleaños (Ballard, 2019). El 78% le compran regalos, y el 35% las incluyen en el retrato familiar (Kanat-Maymon et al., 2020, p. 1442). Más allá de estos porcentajes, que muestran una clara tendencia de crecimiento, la pauta de Inserción familiar (PV-06) revela el modo en el que el perro se integra en la familia emocional contemporánea. Las meninas, de Velázquez, incluye al can en el retrato familiar, pero ocupando una posición marginal. Ahora los perros son el centro indiscutible al que se dirigen todas las miradas, el foco que concentra la energía emocional del grupo. Existe una corriente que fluye por los brazos de las personas hacia el animal. La pose se organiza en torno al perro, símbolo de la unidad familiar, subrayando su funcionalidad en la constitución y mantenimiento del grupo. Los miembros de la familia posan extremadamente afectivos y sonrientes, cediendo todo el protagonismo al animal. Apenas se miran entre ellos (Figura 3).

La pauta Parejas con perro (PV-07) es similar y, aunque la disposición de sus dos miembros humanos es muy variada, mantiene la centralidad del perro. Los dos miran, tocan, o incluso besan al perro; o uno mira a su pareja, mientras ésta mira al perro; o los tres se fotografían abrazados, mirando directamente a cámara. Dado que en esta pauta nunca aparecen niños o niñas, se presupone que la pareja representada no tiene descendencia. La intensa corriente afectiva que ambos proyectan sobre el animal sugiere que el perro pueda estar haciendo las veces de hijo (‘perrhijo’). En muchas ocasiones, los miembros de la pareja ni siquiera se miran entre ellos.

Diversas encuestas en Estados Unidos confirman que la mayoría de los perros duermen en la cama con sus dueños. Ahora bien, la pauta Dormir con perro (PV-08) nos aporta información suplementaria, pues muestra el modo en que las personas duermen. La postura de sueño es equivalente a la que pudieran mantener con su pareja. La pauta muestra a uno de los miembros, generalmente a mujeres, pero también a hombres. Las personas y los perros, pero especialmente las personas, duermen muy relajadas y felices, abrazadas o acurrucadas. En las iconografías contemporáneas, los perros, además de hacer de hijos, parecen cumplir un rol substituto de la pareja sexual. Zarhin et al (2022) demuestran que el estatus del perro en la familia es dinámico y flexible, pudiendo suplir a la pareja en caso de ausencia. En otra pauta de inserción social, el perro aparece como parte de un grupo de amigos, aunque normalmente sin ocupar una posición protagonista o central.

La pauta Soledad y compañía animal (PV-09), muy recurrente en la sociedad contemporánea, representa una pareja constituida por una persona, generalmente en situación de soledad no deseada, y un perro que le hace compañía. Esta diada es paritaria e interespecie. La afectividad y empatía de los perros les hace especialmente idóneos para servir de apoyo emocional a las personas que se sienten solas. El elevado grado de individuación de las sociedades contemporáneas fomenta la soledad (Béjar, 1989; Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada [OESND], 2024), y la consiguiente imposibilidad de satisfacer unas mínimas demandas socioemocionales.

Por último, la pauta Personas sin hogar (PV-10) representa excluidos sociales, que han abandonado el mundo de los humanos, en perfecta sintonía emocional con su perro. El perro es un fiel compañero que vive y duerme en la calle con ellos, y que los acompaña siempre. El estudio Animales y salud, de la Cátedra Fundación Affinity, muestra que casi tres de cada cuatro personas sin hogar ven a su perro como su principal apoyo social. El vínculo con ellos es tan fuerte que, al ser preguntados por quién creen que jamás les abandonaría, el 93% mencionó a su perro en primer lugar. La tradicional iconografía del vagabundo, y la más actual de las personas sin hogar (Agulles y Roche, 2024), constituye todo un símbolo del valor que tiene el perro para estas personas. Humano y perro forman una sociedad de la calle, que es también una sociedad en el suelo social, como bien muestran la mayor parte de las imágenes. En la calle y en el suelo, persona y perro se encuentran fundando un vínculo de lealtad indisoluble (Cleary et al., 2021). En muchas fotografías los perros aparecen dormidos con sus dueños, tapados con una manta, abrazados en su regazo, o acurrucados entre sus piernas. Los beneficios que la convivencia con animales aporta a la salud y el bienestar emocional de las personas, especialmente de las más vulnerables y marginadas, están ampliamente demostrados (Wood et al, 2005; Wells, 2019).

Humanización del perro

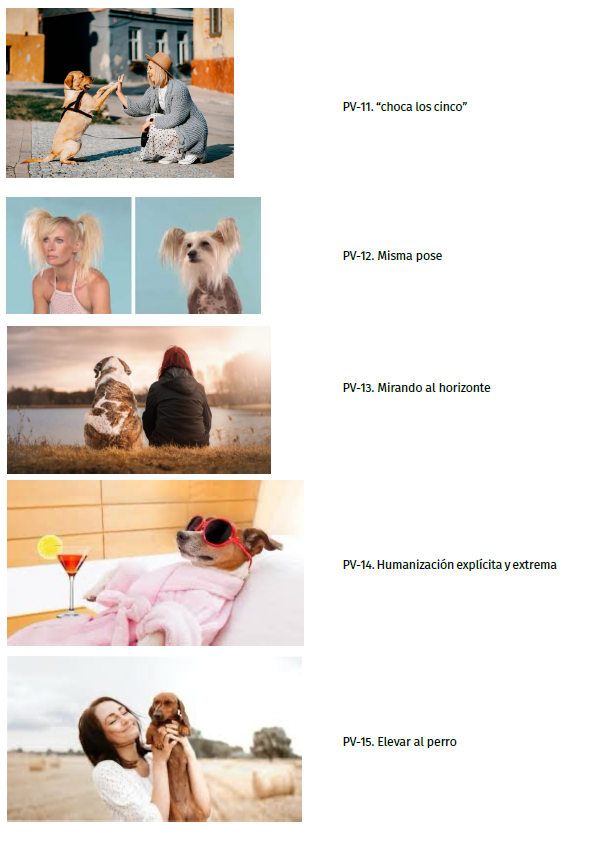

El ritual de encuentro Have five, o Choca los cinco (PV-11), es el que mejor representa visualmente la voluntad humana de poner al perro en pie de igualdad con las personas. Se trata de un gesto de amistad propio del grupo de pares. Persona y perro se miran mutuamente, a la misma altura (una baja, otro sube), sincronizando espacial y temporalmente el movimiento de su extremidad superior. Esta sincronización es lo determinante, pues presupone una intencionalidad compartida, una comprensión recíproca de la pose, y la espontaneidad y naturalidad del gesto. Existen muchas variantes, pero en todas ellas la franca alegría del encuentro entre amigos configura su clima emocional (Figura 4).

En la pauta Misma pose (PV-12), personas y perros realizan sincrónicamente un idéntico gesto, actividad o expresión: se dan la mano, miran simultáneamente de la misma forma, corren, saltan o practican una actividad similar (como la lectura de un libro). Conforme aumenta la humanización, el gesto de los perros aparece más forzado. En algunos casos, los animales miran escépticos o sorprendidos a sus dueños, reclamándoles una explicación en el marco de una iconografía cargada de ironía.

La pauta Mirando al horizonte (PV-13) quizás sea la iconografía más compleja, completa, densa y enigmática de todas ¿Qué tipo de experiencia vive una persona cuando se detiene a observar una puesta de sol? En estas imágenes aparecen una persona y un perro, de espaldas, sentados, mirando en paralelo y simultáneamente, con un mismo gesto, hacia el horizonte (habitualmente a la caída del sol). La iconografía contiene cuatro elementos básicos: están a la misma altura (persona y perro, sentados); está juntos, físicamente próximos (a veces abrazados); en pose de meditación espiritual (espiritualización del perro); y observando absortos un acontecimiento, por ejemplo el ocaso, con el que sincronizan sus biorritmos (comunión del humano con un fenómeno natural). En ocasiones, las imágenes representan a un perro realizando esta acción espiritual en solitario (sin humano a su lado).

Por último, la pauta Humanización explícita y extrema (PV-14) muestra perros imitando al pie de la letra poses y gestos estrictamente humanos, o llevando ropas y complementos personales inconcebibles en el mundo animal. Un perro en albornoz, tumbado en una hamaca, con gafas de sol y una copa de vermut. Otras imágenes muestran un perro con la misma máscara de maquillaje (verde) que la de su dueño; disfrazado de diablo con un traje rojo; haciendo surf; saltando vallas de atletismo; o vestido de nazareno. La reflexividad implícita en el contenido emocional humorístico e irónico de estas imágenes comporta una crítica al ilegítimo y excesivo grado de antropomorfización del perro. Pero la presencia de estas imágenes constituye la mejor prueba del intenso deseo o necesidad que tenemos de humanizar al perro. El humor nos distancia, pero al mismo tiempo confirma la existencia de esta propensión cultural.

La conexión empática que mantenemos con los perros, y su incorporación a distintos grupos sociales, ha hecho que sean parte fundamental de nuestra sociabilidad y experiencias de vida, que están adquiriendo por ello una naturaleza interespecie. Dado el interés de los humanos por interactuar socialmente con los perros, la elevación y humanización de su estatus podría entenderse como una estrategia de optimización experiencial. Cuanto más equiparables sean el estatus y el ser de humanos y animales, mejor podrán suplir los perros nuestras carencias de sociabilidad, al menos subjetiva y emocionalmente. Dado su amor incondicional, empatía, ludismo, lealtad, alegría, fidelidad y atención, los costes y riesgos implícitos en una relación humano-perro son muy inferiores a los de las relaciones interpersonales, basadas en la actualidad en vinculaciones débiles, contingentes y temporales. La relación humano-perro es epítome de la sociabilidad eficiente y neoliberal, pues proporciona al sujeto individualizado una sociabilidad suficiente a un bajo coste. Abocados a relacionarnos con los perros, la fantasía humanizadora es extremadamente funcional y, por ello, comprensible. La cultura convierte al perro en figura liminal que habita entre dos mundos, el humano y el natural, facilitando así el acoplamiento con las experiencias de vida de las personas en la sociedad contemporánea.

Animalización del humano

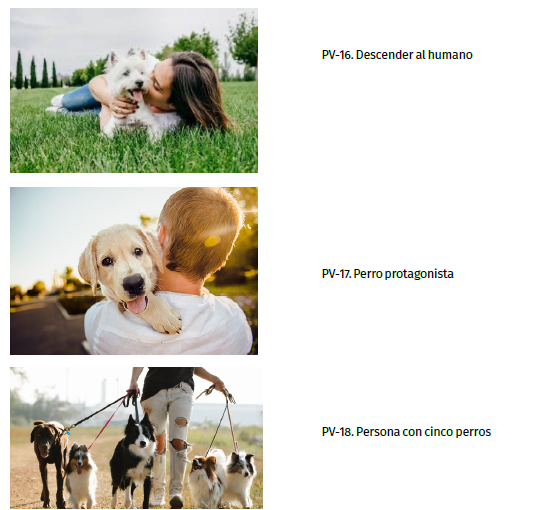

En Gender Advertisements, Goffman (1979, p. 28) mostró que la “talla relativa” de hombres y mujeres constituía un elemento simbólico esencial de la relación de género. Análogamente, la altura a la que se muestran personas y perros, y las correspondientes acciones de “subir al perro” o “bajar al humano”, han demostrado ser elementos iconográficos transversales básicos del universo visual analizado. La pauta Elevar al perro (PV-15) representa cualquier conducta humana orientada a poner el perro a nuestra altura, por ejemplo, aupándolo con el fin de poder mirarlo, besarlo o abrazarlo. Descender al humano (PV-16) consiste en que la persona se agacha o se tumba voluntariamente a la altura del perro para integrarse en su medio natural y equipararse simbólicamente con él. Muchas imágenes representan a personas arrodillándose, agachándose, sentándose o tumbándose junto con el perro. En otras, la iconografía equipara a perros y humanos igualando en tamaño a un niño pequeño y a un perro grande (Figura 5).

Aunque en algunas pautas visuales la persona no desaparece completamente de la escena, es evidente que cede protagonismo al perro. En Perro protagonista (PV-17) vemos una persona aupando al animal, y a éste mirando de frente directamente a la cámara, con su cabeza apoyada sobre el hombro de esa persona que, vuelta de espaldas, tan sólo muestra la nuca y la parte posterior de la cabeza, sin que se le vea la cara.

La cesión de protagonismo, así como una mayor inserción del humano en el mundo animal, aparece más claramente en la pauta Persona con cinco perros (PV-18). Esta iconografía, una estampa ya habitual en el paisaje de nuestras ciudades, muestra típicamente a un/una joven paseando con entre tres y seis perros, a quienes sujeta con otras tantas correas. El protagonismo visual del perro se evidencia en que la imagen no muestra ni la cabeza ni la parte superior del torso de la persona. El dominio canino se expresa tanto en la tensión corporal del dueño (o cuidador), como en el alto ritmo que la jauría imprime al caminar del humano. En todo caso, la representación de múltiples perros expresa la voluntad de que el mundo animal adquiera un papel más relevante en la experiencia y estilo de vida de las personas. Expresa el anhelo de una inserción más plena en el mundo natural. La adopción iconográfica del punto de vista del perro (standpoint theory) presupone el ánimo de diluir las fronteras interespecie (Baratay, 2022).

Como en las iconografías de subir al perro y descender al humano, el estudio de la práctica cotidiana de dormir con las mascotas (Zarhin et al., 2022) demuestra la intencionalidad de los dueños de diluir la frontera entre el mundo humano y el animal. La dilución se lleva a cabo mediante dos mecanismos. De un lado, enfatizando la personalización de las mascotas, a las que tratamos como niños o parejas. De otro, acentuando la animalidad de los humanos. Es interesante notar que este segundo mecanismo está cobrando mayor relevancia cultural y experiencial como factor explicativo de nuestro amor por los perros. Queremos a nuestros perros por lo que nos dan, y aquí la humanización juega un papel optimizador clave. Pero si los amamos es porque ellos encarnan plenamente, como sostenía Platón, virtudes que apreciamos en grado extremo. Siguiendo a Nussbaum, diríamos que al decidir amar a los perros estamos optando por un determinado estilo de vida.

Amando a los perros expresamos nuestro hastío y rechazo al estilo de vida de las sociedades hiper-desarrolladas e hiper-civilizadas, a los convencionalismos, a la inautenticidad, artificialidad y virtualidad de la vida, al distanciamiento entre humanidad y naturaleza. En la historia de la filosofía, Diógenes de Sínope personifica perfectamente esta disposición. No es casual que a este filósofo cínico le apodaran el “perro”. Mantuvo un estilo de vida simple y sobrio, tratando de satisfacer únicamente las necesidades corporales básicas, llevando consigo una manta y un zurrón, y teniendo una tinaja por vivienda. En ningún caso mostró respeto alguno por los convencionalismos sociales. Como los animales, comía en el ágora, orinaba en la calle, y se masturbaba en público, a la vista de todos, cuando le venía en gana. Se burlaba de los hombres (sin humanidad) y de los poderosos. Su filosofía sintoniza con la revaloración que las personas hipercivilizadas están otorgando a la animalidad del perro y, en general, a una vida regida por principios de naturaleza que evite las frustraciones derivadas del ansia de satisfacer necesidades humanas puramente convencionales y carentes de sentido.

Otras pautas visuales

El número de pautas visuales que, en sus cientos o miles de variantes iconográficas forman parte del universo visual “personas y perros”, es muy superior a las incluidas en este artículo. Para terminar, comentaremos otras dos (una positiva, otra negativa) culturalmente muy significativas (Figura 6).

En la pauta Perros de servicios personales (PV-19) se muestra a estos animales como perros guía de personas invidentes, perros de apoyo emocional, perros policía, perros al servicio de los bomberos, perros de búsqueda de personas, perros que acompañan a personas inválidas en sillas de ruedas, o perros que prestan diversos servicios terapéuticos. Aunque en muchos casos siguen desempeñando funciones instrumentales tradicionales, como la caza o la vigilancia de la propiedad, los perros disminuyen progresivamente su presencia iconográfica como meros útiles o animales de trabajo. Su funcionalidad se concentra hoy en el desempeño de servicios personales. Su rol es más el de un acompañante que el de un trabajador.

La pauta Perros agresivos (PV-20), única cuyo contenido emocional es negativo (ira), es muy infrecuente. Muestra al perro, generalmente sin presencia de personas, con las fauces abiertas, enseñando los dientes, con los ojos llenos de rabia, y en actitud manifiestamente agresiva. En algunos casos llevan bozal, miran amenazadoramente, o aparecen frente a manos humanas que tratan de detenerlos. Esta iconografía es la antítesis o contra-pauta visual de la Mirada de perro, y enlaza más con los actuales ataques de perros peligrosos a niños y adultos que con su tradicional función de vigilancia. Los perros peligrosos, y otras disfunciones caninas contemporáneas, como el problema sanitario que causaría la no recogida de sus heces en las ciudades, todavía no forman parte del actual universo icnográfico humano-perro, que es socioemocionalmente muy positivo.

Principales resultados del análisis socio-iconográfico

En este apartado destacamos seis resultados empíricos generales derivados del análisis.

-

Los perros aparecen iconográficamente como sustitutos emocionalmente equivalentes de los actores sociales con los que mantenemos relaciones humanas personales. El perro puede operar como hijo/a, pareja, amigo/a, compañero/a, miembro de la familia o del grupo de amigos.

-

La estructura emocional básica de las imágenes de “personas-y-perros” se fundamenta en la alegría. Las personas aparecen siempre gozosas, muy satisfechas, felices o contentas. Risas y sonrisas constituyen el gesto más importante. Para Spinoza, la alegría es el sentimiento que señala el paso del ser humano de una menor a una mayor perfección.

-

Las iconografías de aproximación física entre personas y perros, esencial en los vínculos de apego, muestran dos mecanismos de dilución de la frontera entre humanidad y naturaleza: a) los humanos personifican, antropomorfizan y humanizan a los perros, elevándonos a su altura, y b) los humanos se integran en el mundo animal de los perros descendiendo voluntariamente a su altura.

-

El rasgo iconográfico más sobresaliente del perro es su empatía afectiva. Su capacidad para comprender y sintonizar con los sentimientos humanos le permite establecer intensos vínculos emocionales con las personas. Los perros son actores sociales, emocionalmente muy expresivos, al servicio de múltiples nuevas formas de sociabilidad.

-

Aunque el control o dominio de los otros constituye una dimensión básica de la sociabilidad, en las iconografías humano-perro prevalece la censura y ocultación de las relaciones de poder existentes entre ambos. El contenido manifiesto de las imágenes subraya la igualdad y paridad entre humanos y perros.

-

En el universo visual analizado, la presencia de mujeres es relativamente más abundante que la de hombres. Esta mayor presencia de mujeres y perros podría hipotéticamente deberse a dos factores. En primer lugar, el mundo de los afectos que caracteriza hoy la relación humano-perro es ajeno al rol tradicional de los hombres. En segundo lugar, la reducción del número de hijos, la transformación de las relaciones paternofiliales, la progresiva irrelevancia social de la reproducción biológica, y la carencia de vínculos seguros, afectan más al rol tradicional de la mujer.