El efecto de las predisposiciones políticas y las condiciones sociales en una elección semicompetitiva. Chile 1988

The effects of political predispositions and social conditions on a semi-competitive election. Chile 1988

RESUMEN

Generalmente, los plebiscitos sucesorios que definen la continuidad de un dictador en el poder son analizados desde el punto de vista de la competencia entre las elites autoritarias y democráticas. Menos espacio se da al estudio de la opinión pública, lo que responde a la ausencia de encuestas que, muchas veces, los mismos regímenes autoritarios prohíben. Visto así, el caso de Chile es excepcional. El Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) realizó encuestas previas al plebiscito sucesorio de 1988, donde se decidía la continuidad del general Pinochet en el poder por otros ocho años. Con base en esta información, identificamos los determinantes políticos y sociales que explicaron el triunfo de la oposición. Mediante una serie de modelos binomiales y multinomiales, constatamos que la opción «no» tuvo mayor apoyo en los hombres, los jóvenes y las personas de nivel socioeconómico bajo, marcando una clara continuidad con los patrones de voto a los partidos de centro-izquierda previos al golpe de estado de 1973. Además, sostenemos que la opción «no» era la favorita incluso antes de la emisión de la propaganda televisiva. De esta forma, el caso de Chile es útil para evaluar los modelos de conducta electoral en escenarios no democráticos, identificando los factores a largo y corto plazo que explican los resultados políticos.

Palabras clave: plebiscitos; Chile; conducta electoral; encuestas; partidos; Pinochet.

ABSTRACT

Generally, successor plebiscites to define the continuity of a dictator in power are analyzed from the point of view of the competition between authoritarian and democratic elites. Less space is given to the study of public opinion, due to the absence of surveys that the very authoritarian regimes very often prohibit. Thus, the case of Chile is exceptional. The Center for Studies of Contemporary Reality (CERC) conducted surveys prior to the successor plebiscite held in 1988 to decide the continuity of General Pinochet in power for eight more years. Based on this information, we identified the political and social determinants that explained the triumph of the opposition. Through a series of binomial and multinomial models, we verified that the “No” option had greater support among men, young people and people of low socioeconomic status, clearly marking a continuity with the voting patterns for the center-left parties before the 1973 coup d’état. Moreover, we maintain that the “No” option was the preferred one even before the broadcast of television propaganda. Thus, the case of Chile is useful to evaluate electoral behavior models in undemocratic scenarios, identifying the long and short-term factors that explain political outcomes.

Keywords: plebiscites; Chile; electoral behavior; surveys; parties; Pinochet.

INTRODUCCIÓN[Subir]

El 5 de octubre de 1988, los chilenos participaron en un plebiscito sucesorio que definía la continuidad del general Pinochet como presidente de Chile. Votar «sí» implicaba confirmar a Pinochet por otros ocho años en el cargo. Votar «no» implicaba el fin de la dictadura y convocar elecciones libres al año siguiente. En ese plebiscito venció el «no» por un 54,7 %. ¿Qué variables a largo y corto plazo incidieron en el resultado del plebiscito? ¿Cuán relevantes fueron las características socioeconómicas y sociodemográficas de los votantes en su decisión electoral? ¿Qué lecciones teóricas sugiere el caso de Chile para la literatura sobre elecciones y campañas?

Este artículo identifica las variables individuales a largo y corto plazo que incidieron en este resultado. Lo hace con datos inéditos de las encuestas de opinión elaboradas desde 1986 por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC). Las bases de datos de esas encuestas están a disposición de quien quiera avanzar en estos estudios. Dentro de las variables a largo plazo, medimos el efecto del sexo, la edad, el nivel socioeconómico, la zona de residencia (urbano/rural) y la posición ideológica de los encuestados sobre su intención de voto. Dentro de las variables a corto plazo, seleccionamos el grado de exposición de los encuestados a la propaganda televisiva, evaluando si dicha exposición impactó en la intención de voto. Complementamos nuestra investigación con datos electorales agregados a nivel de comuna, que es la unidad geográfico-electoral mínima de Chile. El propósito es conocer la distribución de la votación entre el «sí» y el «no», según los niveles de pobreza, desempleo y ruralidad. En cierta medida, este análisis nos permite evaluar si algunas de las variables individuales que identificamos en el análisis de las encuestas de opinión, también se replican a nivel comunal.

Teóricamente, el artículo se enmarca en los estudios sobre comportamiento electoral,

donde se subraya el efecto de las predisposiciones de largo plazo asociadas a las

condiciones socioeconómicas y sociodemográficas de los votantes (Lazarsfeld, Paul, Bernard Berelson y Hazel Gaudet. 1944. The people’s choice. Nueva York: Columbia University Press.Lazarsfeld et.al., 1944; Berelson, Bernard, Paul F. Lazarsfeld y William N. McPhee. 1954. Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. Chicago: Chicago University Press.Berelson et. al., 1954), y a la identificación partidista entendida como un apego psicológico-afectivo hacia

algún partido, condición que se fortalece durante el proceso de socialización (Campbell, Angus, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes. 1960. The American Voter. Nueva York: John Wiley.Campbell et. al., 1960). Estos enfoques conviven con otros que destacan el efecto de variables de corto

plazo que corresponden al desempeño del Gobierno saliente y las campañas electorales,

entre otras (Key, Valdimer Orlando, Milton Cummings y Arthur Mass. 1966. The responsible electorate: rationality in presidential voting, 1936-1960. Harvard: Belknap Press of Harvard University Press. Disponible en:

¿Cómo funcionan estos modelos en un contexto de elecciones semicompetitivas y, específicamente,

en un plebiscito sucesorio donde se decide la continuidad del dictador? Si bien los

electores presentan predisposiciones políticas derivadas de su clase social, religión

o educación (Sears, David y Carolyn Funk. 1999. «Evidence of the Long-Term Persistence of Adults’

Political Predispositions», Journal of Politics, 61 (1): 1-28. Disponible en:

Este debate teórico ha nutrido la literatura sobre el caso del plebiscito en Chile.

Para algunos, el triunfo del «no» desde el largo plazo- obedeció al trabajo territorial

de los partidos y a la movilización ciudadana que se manifestó desde la crisis económica

de 1982 en sucesivas jornadas de protesta (Garretón, Manuel Antonio. 1988. El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia. Santiago de Chile: FLACSO-Chile.Garretón, 1988 y 1995; Huneeus, Carlos. 2002. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.Huneeus, 2002 y Huneeus, Carlos. 2014. La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Madrid: Taurus.2014). Fue en ese contexto en que se reorganizaron los partidos de oposición, reactivando

antiguos clivajes que posteriormente se expresarían en el resultado de la elección.

Para otros, en cambio, hubo decisivos factores de corto plazo. Entre ellos, el más

importante habría sido la propaganda televisiva. Su principal objetivo fue animar

a las personas a participar, convenciéndolos de que el resultado del plebiscito sería

no solo favorable, sino también transparente (Quilter, Peter. 1989. «Television in the Chilean Plebiscite of 1988», Fletcher Forum of World Affairs, 13 (2): 295-306.Quilter, 1989; Arriagada, Genaro. 1995.»Tres lecciones del 5 de octubre», en Matías Tagle (ed.),

El plebiscito del 5 de octubre de 1988. Santiago de Chile: Corporación Justicia y Democracia.Arriagada, 1995; Tironi, Eugenio y Guillermo Sunkel. 2000. «The modernization of communications: The

media in the transition to democracy in Chile», en Richard Gunther y Anthony Mugban

(eds.), Democracy and the media: A comparative perspective. Cambridge: Cambridge University Press: 165-94. Disponible en:

El presente estudio propone un modelo alternativo que incluye tanto los factores a largo como a corto plazo. La ventaja es que disponemos de encuestas de opinión elaboradas por el CERC desde noviembre de 1987; es decir, casi un año antes del plebiscito. Desarrollamos nuestro trabajo a partir de fuentes de datos inéditas. En primer lugar, tuvimos acceso a las bases de datos de las encuestas que realizó el CERC entre noviembre de 1987 y septiembre de 1988. Además, y dado que el CERC realizó encuestas antes y después de la entrada en vigencia de la propaganda electoral y especialmente de la franja televisiva, podemos analizar si esas bases de apoyo se mantuvieron o cambiaron durante el período.

En segundo lugar, utilizamos la encuesta preelectoral para los comicios presidenciales de 1970 elaborada por el sociólogo Eduardo Hamuy. Señalamos que el sexo, la edad y el ingreso subjetivo de los votantes explicaron sustantivamente el resultado de la elección presidencial de 1970, la última antes del golpe de Estado. Si en 1970 los hombres prefirieron al candidato de izquierda, al igual que los más jóvenes y las personas de menores ingresos, en el plebiscito de 1988 la opción «no» recibió, precisamente, el apoyo mayoritario de hombres, de los jóvenes y de los más pobres.

En tercer lugar, construimos una base de datos con los resultados del plebiscito a nivel comunal. Chile, en esa época, estaba compuesto por 335 comunas, unidades territoriales de las que también tenemos información socioeconómica y sociodemográfica. Exploramos las bases de apoyo del «no» y del «sí» en función del porcentaje de pobres, ruralidad y zona geográfica de la comuna, comparando la Región Metropolitana versus el resto del país.

El artículo se divide en cinco secciones. Primero, mostramos la teoría sobre plebiscitos, conducta electoral y campañas. En segundo lugar, describimos el caso de Chile y el contexto político del plebiscito de 1988. En tercer lugar, definimos la forma de analizar los datos de las encuestas y los datos agregados a nivel de comuna. En cuarto lugar, mostramos los resultados del estudio. Por último, planteamos nuestras conclusiones.

DISCUSIÓN TEÓRICA: PLEBISCITOS, CONDUCTA ELECTORAL Y CAMPAÑAS[Subir]

Los plebiscitos sucesorios son eventos críticos que pueden impulsar un cambio de régimen.

Generalmente, estos plebiscitos son precedidos por una amplia movilización y presión

social contra el régimen autoritario (O’Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe. 1988. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies.

Baltimore: The Johns Hopkins University Press.O’Donnell y Schmitter, 1988; Karl, Terry L. 1991. «Dilemas de la Democratización en América Latina», Revista Foro Internacional, 31 (3): 388-417.Karl, 1991; Linz, Juan y Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America,

and Post-Communist Europe. Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press.Linz y Stepan, 1996; Huneeus, Carlos. 2014. La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Madrid: Taurus.Huneeus, 2014; Boas, Taylor. 2015. «Voting for Democracy: Campaign Effects in Chile’s Democratic

Transition», Latin American Politics and Society, 57 (2): 67-90. Disponible en:

Para explicar el resultado de los plebiscitos y de las elecciones tomamos dos perspectivas

teóricas. Por un lado, la teoría de clivajes sociales y, por otro, la teoría sobre

campañas políticas. Desde la teoría de clivajes sociales, cuyo trabajo seminal es

el de Lipset y Rokkan (Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan. 1967. «Cleavage Structure, Party Systems, and

Voter Alignment: An Introduction», en Peter Mair (ed). 1990. The West European Party System. Oxford: Oxford University Press.1967), se sugiere que las fracturas o divisiones sociales inciden en la configuración

de los sistemas de partidos políticos. Así, las fisuras religiosas, de clases o de

territorio (urbano/rural) serían útiles para explicar la emergencia y consolidación

de algunos partidos sobre otros (Lazarsfeld, Paul, Bernard Berelson y Hazel Gaudet. 1944. The people’s choice. Nueva York: Columbia University Press.Lazarsfeld et. al.,1944; Scully, Timothy. 1992. Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile. Stanford: Stanford University Press.Scully, 1992; Evans, Geoffrey. 2002. «The Continued Significance of Class Voting», Annual Review of Political Science, 3 (1): 401-417. Disponible en:

Por el lado de las campañas políticas, estas son vistas como un proceso de intercambio

de información entre candidatos y votantes, lo que contribuye a cristalizar las decisiones

electorales (Zaller, John. 1992. The nature and origins of mass opinion. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en:

El debate en la literatura sobre la transición y el plebiscito en Chile sigue vivo.

Si bien existe abundante evidencia sobre la fuerza de las variables de largo plazo

para explicar la conducta electoral de los chilenos (Valenzuela, Arturo y Timothy Scully. 1997. «Electoral choice and the Party System

in Chile: Continuities and changes at the recovery of democracy», Comparative Politics, 29 (4): 511-528. Disponible en:

Más específicamente, la literatura chilena ha discutido sobre el efecto del sexo de los votantes en sus preferencias electorales tanto en la democracia anterior a 1973 (Gil, Federico. 1969. El sistema político chileno. Santiago de Chile: Andrés Bello.Gil, 1969), como en la democracia posterior a 1989 (Morales, Mauricio y Navia, Patricio. 2010. El sismo electoral de 2009. Santiago de Chile: Ediciones UDP.Morales y Navia, 2010). Lo propio ha sucedido con la edad, sugiriéndose una mayor inclinación de los jóvenes por opciones de centro-izquierda (Garretón, Manuel Antonio. 1988. El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia. Santiago de Chile: FLACSO-Chile.Garretón, 1988), y en el caso de la zona de residencia de los ciudadanos, suele defenderse la hipótesis de que en la capital son más fuertes los partidos de centro-izquierda, mientras que en el mundo rural predominan los partidos de derecha, al menos en el período previo al golpe de Estado (Cruz-Coke, Ricardo. 1984. Historia electoral de Chile. 1925-1973. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.Cruz-Coke, 1984). Respecto al eje ideológico izquierda-derecha, se le ha definido como el factor históricamente más decisivo de la conducta electoral de los chilenos (Scully, Timothy. 1992. Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile. Stanford: Stanford University Press.Scully, 1992), sucediendo algo similar con el nivel de ingresos, aunque con algunos cambios desde las elecciones de 1999 (López, Miguel Ángel. 2004. «Conducta electoral y estratos económicos: el voto de los sectores populares en Chile», Política, 43: 285-298.López, 2004).

Las hipótesis que se derivan de esta discusión teórica son las siguientes:

H1. Existen factores sociodemográficos asociados a los resultados del plebiscito: sexo, edad, nivel de ingresos, y zona geográfica

H2. El autoposicionamiento de los encuestados en el eje izquierda-derecha explica su adhesión a la opción «no» y a la opción «sí».

H3. El nivel de exposición a la franja televisiva por parte de los votantes explica su adhesión a la opción «no» y a la opción «sí».

Comprobamos estas hipótesis con datos de encuestas de opinión y en el caso de la zona geográfica con datos comunales.

EL CASO CHILENO[Subir]

En 1980, el régimen de Pinochet plebiscitó una nueva Constitución. Si bien el proceso electoral estuvo viciado (Huneeus, Carlos. 2014. La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Madrid: Taurus.Huneeus, 2002; Navia, Patricio. 2004. «La participación electoral en Chile: 1988 – 2001», Revista Ciencia Política, 24 (1): 81 – 103.Navia, 2004), sirvió como antesala para la institucionalización de las nuevas bases políticas y de un emergente modelo económico neoliberal. Pinochet obtuvo un 67,04 % de apoyo.

La Constitución de 1980 trazó la hoja de ruta del régimen. Después de la promulgación

de la Constitución comenzaría un proceso de transición, que concluiría con un plebiscito

sucesorio para definir la continuidad del régimen. Ese plebiscito se haría en 1988.

Los cálculos de la dictadura daban como ganador a Pinochet, especialmente porque el

plebiscito sería regulado «desde arriba» (Valenzuela, Arturo y Timothy Scully. 1997. «Electoral choice and the Party System

in Chile: Continuities and changes at the recovery of democracy», Comparative Politics, 29 (4): 511-528. Disponible en:

Sin embargo, en 1982 Chile entró en una profunda crisis económica que se manifestó en sucesivas jornadas de protesta (Garretón, Manuel Antonio. 1988. El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia. Santiago de Chile: FLACSO-Chile.Garretón, 1988; Huneeus, Carlos. 2002. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.Huneeus, 2002 y Huneeus, Carlos. 2014. La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Madrid: Taurus.2014). En este contexto, los partidos de oposición se reorganizaron, constituyendo en 1983 la denominada Alianza Democrática, compuesta fundamentalmente por el Partido Socialista (PS) y la Democracia Cristiana (PDC).

Si bien durante la primera parte de la década de los ochenta los dirigentes políticos de la oposición rechazaron el plebiscito y en su lugar exigieron elecciones libres, finalmente predominó la «ruta institucional». Las elecciones libres suponían la participación de candidatos presidenciales de todos los partidos. El plebiscito, en cambio, implicaba la candidatura única del general Pinochet. Dado que la dictadura resistió la crisis económica, los partidos de oposición aceptaron el plebiscito y conformaron en 1988 la Concertación de Partidos por el No (Huneeus, Carlos. 2002. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.Huneeus, 2002). Esta coalición agrupó a parte importante de partidos de centro e izquierda, reconciliando al PS con el PDC y excluyendo al Partido Comunista (PC).

Existía temor al fraude electoral. Sin embargo, en 1987 ya se había puesto en funcionamiento

el Servicio Electoral (SERVEL), entidad encargada de crear un registro del padrón

electoral y llamar a los chilenos a inscribirse en dicho padrón (Huneeus, Carlos. 2002. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.Huneeus, 2002). A su vez, se instauró el Tribunal Calificador de Elecciones, lo que aseguró el

desarrollo de un debido proceso del plebiscito y generó mayor confianza en la oposición

(Valenzuela, Arturo y Timothy Scully. 1997. «Electoral choice and the Party System

in Chile: Continuities and changes at the recovery of democracy», Comparative Politics, 29 (4): 511-528. Disponible en:

Si Pinochet perdía el plebiscito, se convocarían elecciones presidenciales y parlamentarias simultáneas al cabo de un año. La victoria de Pinochet conllevaría el tránsito desde una dictadura militar a un régimen de tipo autoritario (Garretón, Manuel Antonio. 1988. El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia. Santiago de Chile: FLACSO-Chile.Garretón, 1988: 22), siendo el mismo Pinochet quien encabezaría este proceso. De acuerdo a la Ley 18 556, el 25 de febrero de 1987 se abrieron los registros electorales, mientras que la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (18 700) reguló la convocatoria, campaña y votación en el plebiscito. Un mes antes de que se realizara el plebiscito se dio inicio a la campaña electoral televisiva. Dicha campaña significaba por primera vez la aparición de la oposición en los medios de comunicación oficiales y la puesta en escena de spots de quince minutos para el «sí» y para el «no».

A pesar de los fundados temores acerca de que el proceso no cumpliera con un mínimo de legitimidad y se cometiera nuevamente un fraude, los resultados fueron favorables para la oposición. El «no» ganó con un 54,71 % (véase la tabla 1).

Tabla 1.

Resultado del Plebiscito del 5 de octubre de 1988

| Votos | % | |

|---|---|---|

| Opción SÍ | 3 119 110 | 43,01 |

| Opción NO | 3 967 579 | 54,71 |

| Nulos | 94 594 | 1,31 |

| Blancos | 70 660 | 0,97 |

| Total | 7 251 943 | 100 |

*En la papeleta electoral del plebiscito figuraba el nombre Augusto Pinochet Ugarte y las alternativas «sí» y «no».

Fuente: elaboración propia con datos de Huneeus (Huneeus, Carlos. 2002. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.2002).

DATOS [Subir]

La pregunta de investigación central a la que respondemos en este artículo es la siguiente: ¿qué variables de largo y corto plazo incidieron en el resultado del plebiscito? Sugerimos la existencia de variables de «largo plazo» que incidieron en la decisión de votar por el «no» y cuyo efecto fue sistemático antes y después de la entrada en vigencia de la propaganda televisiva. Para desarrollar esta idea, identificamos las bases sociales de apoyo a las opciones «no» y «sí» en el plebiscito de 1988, recurriendo a datos de encuestas de opinión y a datos agregados a nivel comunal. La comuna es la unidad geográfica electoral mínima sobre la que disponemos de información sociodemográfica. Utilizamos las encuestas del CERC aplicadas en noviembre de 1987 y en septiembre de 1988, un mes antes del plebiscito.

La variable dependiente para el análisis de las encuestas de opinión es la intención de voto. Las categorías de respuesta son «sí», «no», más las alternativas «no sabe/no contesta», «indecisos», «no va a votar», «otras respuestas». Construimos una serie de modelos probit a fin de identificar los determinantes de apoyo hacia las opciones «sí», «no» y hacia el grupo de «no sabe/no contesta/indecisos/no va a votar/otras respuestas». Decidimos agrupar estas categorías pues por sí solas representan un volumen de casos que dificulta el análisis estadístico. Añadimos un modelo logístico multinominal como complemento.

Las variables independientes más relevantes son las siguientes:

-

Sexo de la persona, cuyas categorías son hombre y mujer.

-

Edad, medida por el número de años del encuestado.

-

Ingreso subjetivo, cuyas categorías son «le alcanza bien», «le alcanza justo», «tiene dificultades», «tiene dificultades, sufre penurias».

-

Autoposicionamiento en la escala ideológica de «1» a «10», donde «1» es «muy de izquierda» y «10» es «muy de derecha».

-

Zona de residencia del encuestado, con valor de «1» para los habitantes de la Región Metropolitana, y con el valor «0» para los habitantes del resto del país.

-

Incluimos la exposición a medios de comunicación para informarse (noticias), cuyas categorías son «mucho», «frecuente», «nunca». Esta pregunta se aplica para televisión, radio y prensa, por lo que construimos una sumatoria de las tres. Subrayamos que la dictadura del general Pinochet dejó poco espacio para medios de oposición. Solo destacaban la emisora de radio Cooperativa, el diario La Época, y algunas revistas como Análisis y Apsi. A nivel televisivo, el control por parte de la dictadura era total. En consecuencia, conviene aclarar que la variable exposición a medios de comunicación tiene un sesgo natural producto de cuasi monopolio de la información en manos del Gobierno. Finalmente, y en las encuestas que miden la exposición a la franja televisiva, incluimos la pregunta sobre la frecuencia con la que el encuestado veía esa franja. Las categorías de respuesta son «todos los días», «casi todos los días», «algunos días».

Dado que los cuestionarios de 1987 y 1988 no son idénticos, resulta difícil comparar los resultados de una elección a otra, pero afortunadamente el CERC reprodujo las variables socioeconómicas y sociodemográficas más relevantes: sexo, edad, ingreso subjetivo, zona de residencia (Santiago o regiones) y religión. Sobre la base de estas variables podremos evaluar, entre otras cosas, la continuidad o cambio en la composición del apoyo hacia cada una de las opciones del plebiscito.

A nivel comunal, la variable dependiente corresponde al porcentaje de votos que obtuvo el «no». Las variables independientes corresponden al porcentaje de pobres por comuna, el porcentaje de población rural, la zona geográfica de la comuna (distinguiendo entre Santiago y regiones).

RESULTADOS[Subir]

La selección de las variables independientes tiene una fundamentación no solo teórica, sino también histórica. La última elección presidencial democrática que vivió Chile hasta el plebiscito de 1988 fue la elección de 1970. En esos comicios compitieron Jorge Alessandri, apoyado por partidos de derecha, Salvador Allende (PS) con la Unidad Popular (coalición de izquierda) y Radomiro Tomic por el PDC. Los resultados dieron ventaja a Allende, quien obtuvo 1 070 334 votos (36.6 %). El segundo lugar fue para Jorge Alessandri con 1 031 159 votos (34.9 %), y el tercero para Radomiro Tomic con 821 801 (27.8%). Más allá del resultado, lo que es relevante para nuestro trabajo estuvo en la composición de esa votación que, como mostramos más adelante, presenta una importante continuidad para explicar las bases de apoyo hacia el «no» y el «sí».

La elección fue el 4 de septiembre de 1970. Disponemos de los datos de una encuesta

de opinión aplicada en julio de 1970 dirigida por el sociólogo Eduardo Hamuy a 885

ciudadanos del Gran Santiago. Las encuestas de Hamuy son reconocidas por su alto grado

de precisión respecto al resultado de las elecciones (Navia, Patricio y Rodrigo Osorio. 2015. «Las encuestas de opinión pública en Chile

antes de 1973», Latin American Research Review, 50 (1): 117-139. Disponible en:

En el caso de Alessandri, el candidato de los partidos de derecha, el coeficiente de la aprobación al Gobierno es positivo. Esto quiere decir que, manteniendo las otras variables constantes, la intención de voto por Alessandri fue más fuerte entre quienes apoyaban al Gobierno de Frei que entre los que no aprobaban su gestión. Con Allende, candidato de los partidos de izquierda, la situación es la opuesta. Su intención de voto fue mayor entre quienes rechazaban al Gobierno. Naturalmente, en el caso de Tomic −candidato del PDC− el efecto de la aprobación es positivo y significativo dado que era el candidato del mismo partido del presidente.

Las mujeres prefirieron en mayor medida al candidato de la derecha, mientras que los hombres al candidato de izquierda. El candidato de centro recibió apoyos similares de hombres y mujeres. Esto tiene fuerte correlato con el desempeño de cada candidato en las mesas de hombres y mujeres. Allende, por ejemplo, obtuvo un 30,5 % en las mesas de mujeres y un 41,6 % en las mesas de hombres. Alessandri, en tanto, alcanzó un 38,4 % en las mesas de mujeres y un 31,5 % en las de hombres. Finalmente, Tomic promedió 29,9 % en las mesas de mujeres y 25,5 % en las de hombres. Así, tanto los datos de las encuestas como los totales nacionales arrojan como clara conclusión la mayor inclinación de los hombres a la candidatura de izquierda, mientras que las mujeres optaron mayoritariamente por la candidatura de derecha.

Por edad, se advierten diferencias significativas entre las bases de apoyo a Allende y Alessandri. Incrementos en la edad favorecen la intención de voto del candidato de derecha, y deprimen la intención de voto del candidato de izquierda. Respecto al ingreso subjetivo, las personas que tienen grandes dificultades económicas prefieren a Allende, mientras que los niveles socioeconómicos más altos se inclinaron por Alessandri. Por cierto, la posición política tuvo un efecto determinante: los votantes de izquierda se inclinaron por Allende y los de derecha por Alessandri. Lo curioso fue la división del centro. Una parte se quedó con Tomic y otra con Alessandri.

Toda esta evidencia apoya nuestra idea original respecto al efecto de las variables socioeconómicas y sociodemográficas sobre las preferencias políticas de los chilenos. Lo que resta por evaluar es si estas tendencias de largo plazo se reprodujeron para el plebiscito sucesorio de 1988.

Tabla 2.

Predictores de la votación por Alessandri y Allende

| VARIABLES | Allende Izquierda | Tomic Centro | Alessandri Derecha |

|---|---|---|---|

| Aprobación al Gobierno (0=Resto; 1=Aprueba) | -0.499*** | 0.402** | 0.271** |

| (0.130) | (0.204) | (0.128) | |

| Sexo (0=Mujer; 1=Hombre) | 0.462** | -0.133 | -0.481*** |

| (0.183) | (0.212) | (0.172) | |

| Edad | -0.0998*** | 0.00966 | 0.0568*** |

| (0.0244) | (0.0268) | (0.0210) | |

| Sexo*Edad | 0.0204 | 0.0194 | -0.00598 |

| (0.0378) | (0.0441) | (0.0347) | |

| Ingreso subjetivo (1= Le alcanza bien; 4=Sufre penurias) | 0.166*** | 0.0107 | -0.145** |

| (0.0628) | (0.0710) | (0.0568) | |

| Ocupación (0=Resto; 1=Jefa de hogar) | 0.148 | -0.0502 | -0.0792 |

| (0.132) | (0.146) | (0.116) | |

| Educación (0=Resto; 1=Secundaria y universitaria) | -0.170 | -0.0208 | 0.0953 |

| (0.139) | (0.152) | (0.120) | |

| Posición política (0=Resto; 1=Centro) | -1.042*** | 0.364*** | 0.494*** |

| (0.144) | (0.126) | (0.113) | |

| Identificación partidaria (0=Resto; 1=DC) | -1.260*** | 2.009*** | -1.200*** |

| (0.182) | (0.130) | (0.132) | |

| Constante | 0.0723 | -1.841*** | -0.134 |

| (0.253) | (0.316) | (0.229) | |

| 885 | 885 | 885 |

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta de Eduardo Hamuy, 1970.

Para el caso del plebiscito de 1988, y como marco general del análisis de las encuestas del CERC, la tabla 3 muestra los resultados de intención de voto en las mediciones de 1987 y 1988. En el anexo figuran las especificaciones técnicas de cada encuesta considerando el número de casos, el error muestral y las comunas que fueron cubiertas. Esto nos sirve para observar la evolución de las cifras en términos de volumen y, posteriormente, analizar su composición de acuerdo con las variables independientes seleccionadas.

La opción «no» aumentó sus apoyos, pasando del 37,7 % en noviembre de 1987 a 53,3 % a casi un mes de la elección. Los apoyos hacia el «sí», en tanto, disminuyeron desde 33,2 % a 20,2 % en idéntica serie de tiempo. Para 1987, el alto volumen de personas que no contestó la pregunta de intención de voto (20,7 %) pudo explicarse por un contexto de mayores restricciones a las libertades políticas y de información. Probablemente, los apoyos al «no» aparecían subrepresentados por temor a develar esa preferencia. En el caso del «sí» la situación es distinta. En la última medición del CERC previa al plebiscito, la imagen de triunfo del «no» había aumentado respecto a las mediciones anteriores. Por tanto, apoyar la opción «sí» implicaba respaldar la alternativa minoritaria, lo que pudo contribuir a subrepresentar el apoyo real a Pinochet. De hecho, como muestra la tabla 3, el CERC pronosticó un 20,2 % para el «sí», cifra distante del 43 % que efectivamente consiguió.

Tabla 3.

Intención de voto 1987-1988

| Noviembre 1987 | Agosto 1988 | Septiembre 1988 (I) | Septiembre 1988 (II) | Resultados | |

|---|---|---|---|---|---|

| NO | 37,7 | 40,6 | 47 | 53,3 | 54,7 |

| SÍ | 33,2 | 30,8 | 19,6 | 20,2 | 43 |

| Indeciso | 8,4 | 11 | 13,5 | 11,5 | |

| NS/NR | 13,7 | 9,2 | 17,2 | 12,3 | |

| No votará | 4,8 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | |

| Blanco/Nulo/Otras respuestas | 2,2 | 6,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3* |

*Se suman blancos y nulos.

Fuente: elaboración propia con datos Barómetro CERC, 1987-1988.

A fin de explicar la intención de voto por el «no» y por el «sí», construimos modelos de regresión probit binomial. Comenzamos por la medición de 1987. Dado que para la fecha de la encuesta cerca de un tercio de los encuestados señalaba las opciones «No sabe/No contesta/Indecisos/No va a votar/Otras respuestas», también estimamos un modelo logístico multinominal.

El primer modelo para cada opción incluye las variables socioeconómicas y sociodemográficas: sexo, edad, zona de residencia, ingreso subjetivo (NSE) y auto– posicionamiento en la escala izquierda-derecha. Se añade como variable de corto plazo el índice de exposición a medios de comunicación (noticias). Dado que aún no existía franja televisiva, utilizamos esta variable para medir los niveles de información de los electores. Agregamos como variable de control la religión del encuestado. Esta variable asume el valor de «1» cuando el entrevistado es de religión católica y de «0» para el resto de las opciones. En el segundo modelo, excluimos el autoposicionamiento ideológico para evaluar el posible cambio en los coeficientes si esta variable no se especifica en la ecuación.

La tabla 4 muestra los resultados. El apoyo hacia el «no» fue mayor entre los hombres, los jóvenes, los más pobres, los habitantes de la Región Metropolitana, y los votantes de centro-izquierda. Respecto al índice de exposición a noticias, este opera como un predictor robusto de apoyo al «no». Por tanto, incluso antes de que se iniciara la propaganda electoral (franja), el efecto de la exposición a los noticiarios ya era relevante para definir las opciones políticas, especialmente en los votantes de oposición. Como señalamos más arriba, esta exposición estaba sesgada producto del cuasi monopolio de los medios de comunicación en manos del Gobierno. Sin embargo, y como muestra la propia encuesta CERC de noviembre de 1987, la emisora de radio Cooperativa era la más escuchada y, por cierto, donde más se informaban los votantes del «no».

Como complemento, mostramos un modelo logístico multinominal que toma como categoría de referencia al grupo «No sabe/No contesta/Indecisos/No va a votar/Otras respuestas». Los resultados indican que este grupo tiene características intermedias entre los votantes del «sí» y del «no», especialmente en términos de edad y escala ideológica. No obstante, y al menos en las variables seleccionadas, estos ciudadanos aparecen más distanciados del perfil de votantes «no». Una de las diferencias más relevantes está en el nivel socioeconómico y en la exposición a medios de comunicación. Los votantes del «no» parecen ser más pobres y más informados que los ciudadanos del grupo «No sabe/No contesta/Indecisos/No va a votar/Otras respuestas». Sin embargo, esta evidencia no es suficiente para evaluar de manera certera una posible «espiral de silencio» respecto a alguna de las alternativas en competencia, cuestión que sí es más plausible en la encuesta previa al plebiscito.

Tabla 4.

Predictores del voto por el «no» y por el «sí». Modelo probit (noviembre 1987)

| VARIABLES | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo multinomial | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | NO | SÍ | SÍ | Resto v/s Sí | Resto v/s No | |

| Sexo (1=Hombre/0=Mujer) | 0.151** | 0.213*** | -0.130* | -0.163*** | -0.104 | 0.188 |

| (0.0665) | (0.0594) | (0.0695) | (0.0603) | (0.141) | (0.130) | |

| Edad | -0.0116*** | -0.0156*** | 0.0146*** | 0.0185*** | 0.0198*** | -0.00832** |

| (0.00207) | (0.00182) | (0.00211) | (0.00178) | (0.00427) | (0.00419) | |

| Zona (1=RM/0=resto de Chile) | 0.139** | 0.141** | -0.194*** | -0.252*** | -0.285* | 0.0855 |

| (0.0683) | (0.0609) | (0.0731) | (0.0631) | (0.148) | (0.133) | |

| NSE (1= Alcanza bien; 4=Tiene dificultades, sufre penurias) | 0.250*** | 0.293*** | -0.203*** | -0.274*** | -0.167* | 0.325*** |

| (0.0452) | (0.0395) | (0.0467) | (0.0398) | (0.0956) | (0.0899) | |

| Religión (1=Católica/0=Resto) | 0.122 | 0.102 | -0.102 | 0.0369 | -0.108 | 0.135 |

| (0.0805) | (0.0707) | (0.0857) | (0.0728) | (0.171) | (0.156) | |

| Escala ideológica (1=Izquierda/10=Derecha) | -0.226*** | 0.290*** | 0.394*** | -0.173*** | ||

| (0.0195) | (0.0200) | (0.0414) | (0.0420) | |||

| Índice de exposición a noticias (radio, tv y prensa) | 0.200*** | 0.252*** | -0.0863** | -0.101*** | 0.110 | 0.398*** |

| (0.0324) | (0.0296) | (0.0350) | (0.0311) | (0.0778) | (0.0693) | |

| Constante | 0.561*** | -0.823*** | -1.970*** | -0.328** | -0.104 | 0.188 |

| (0.192) | (0.141) | (0.201) | (0.140) | (0.141) | (0.130) | |

| 0.0198*** | -0.00832** | |||||

| Observaciones | 1,688 | 2,039 | 1,688 | 2,039 | (0.00427) | (0.00419) |

| Pseudo R2 | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Fuente: elaboración propia con datos Barómetro CERC, noviembre 1987.

En la primera medición de septiembre de 1988 los determinantes de apoyo al «No» mantuvieron la tendencia respecto a la medición de 1987. Sin embargo, hay diferencias en cuanto al contexto de cada encuesta. En la medición de septiembre, los electores ya estaban expuestos a la propaganda electoral y, especialmente, a la franja televisiva. La encuesta incluye una pregunta sobre frecuencia de exposición a la propaganda.

Los resultados de las estimaciones se resumen en la tabla 5. Las diferencias entre los votantes del «no» y los del «sí» son evidentes. Nuevamente, los hombres −más que las mujeres− presentan mayor predisposición a votar por el «no», mientras que en el caso de la opción «sí» el sexo de las personas es casi irrelevante en términos estadísticos. En el caso de la edad, un incremento en el número de años favorece la opción «sí», sucediendo lo opuesto en el caso del «no». Los apoyos al «no» eran mayores en la Región Metropolitana, mientras que el «sí» tenía leve predominio en las regiones. Por nivel socioeconómico, el «no» cosechaba más apoyo en los estratos bajos y el «sí» en los más altos. Se confirma que los votantes de izquierda fueron más proclives a votar por el «no», mientras que los de derecha se inclinaron mayormente por el «sí». Finalmente, una mayor exposición a la propaganda estuvo asociada a una mayor intención de voto por el «no» y a una menor intención de voto por el «sí».

Las diferencias entre los grupos son evidentes. ¿Qué sucede con el grupo de «No sabe/No contesta/Indecisos/No va a votar/Otras respuestas»? La estimación multinominal nos da algunas pistas que permiten sospechar que parte importante de sus integrantes finalmente se inclinó por el «sí». Al compararlo con los del «no», este grupo está predominantemente compuesto de mujeres, de personas de regiones y con menores niveles de exposición a la franja televisiva. Estas características sociales de los encuestados nos llevan a pensar en una posible espiral de silencio que, en la práctica, contribuyó a subrepresentar las preferencias por el «sí». De ahí, probablemente, se explique la certeza del CERC al pronosticar la votación por el «no», y la distancia entre el pronóstico y el resultado en el caso del «sí».

Tabla 5.

Predictores del voto por el «no» y por el «sí». Modelo probit (septiembre 1988 I)

| VARIABLES | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo multinomial | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| NO | NO | SÍ | SÍ | Resto v/s Sí | Resto v/s No | |

| Sexo (1=Hombre/0=Mujer) | 0.331*** | 0.385*** | -0.0254 | -0.119* | 0.241 | 0.616*** |

| (0.0723) | (0.0625) | (0.0903) | (0.0718) | (0.175) | (0.132) | |

| Edad | -0.0119*** | -0.0164*** | 0.0135*** | 0.0165*** | 0.0166*** | -0.0162*** |

| (0.00242) | (0.00208) | (0.00289) | (0.00228) | (0.00552) | (0.00448) | |

| Zona (1=RM/0=resto de Chile) | 0.261*** | 0.269*** | -0.180* | -0.107 | -0.164 | 0.415*** |

| (0.0740) | (0.0639) | (0.0942) | (0.0743) | (0.185) | (0.136) | |

| NSE (1= Alcanza bien; 4=Tiene dificultades, sufre penurias) | 0.298*** | 0.424*** | -0.474*** | -0.560*** | -0.707*** | 0.330*** |

| (0.0456) | (0.0391) | (0.0590) | (0.0469) | (0.115) | (0.0843) | |

| Religión (1=Católica/0=Resto) | 0.0694 | 0.0474 | -0.141 | -0.0383 | -0.248 | 0.0566 |

| (0.0845) | (0.0710) | (0.108) | (0.0833) | (0.211) | (0.155) | |

| Escala ideológica (1=Izquierda/10=Derecha) | -0.300*** | 0.392*** | 0.524*** | -0.361*** | ||

| (0.0189) | (0.0228) | (0.0444) | (0.0386) | |||

| Exposición propaganda (1=Algunas veces/3=Casi todos los días) | 0.439*** | 0.448*** | -0.193*** | -0.194*** | 0.00574 | 0.757*** |

| (0.0423) | (0.0363) | (0.0529) | (0.0420) | (0.106) | (0.0781) | |

| Constante | 0.145 | -1.646*** | -2.003*** | 0.328* | ||

| (0.209) | (0.159) | (0.255) | (0.174) | -2.560*** | 0.162 | |

| (0.486) | (0.385) | |||||

| Observaciones | 1,647 | 1,883 | 1,647 | 1,883 | 1,647 | 1,647 |

| Pseudo R2 | 0.27 | 0.14 | 0.37 | 0.12 | 0.27 | 0.27 |

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Fuente: elaboración propia con datos Barómetro CERC, septiembre 1988 (I).

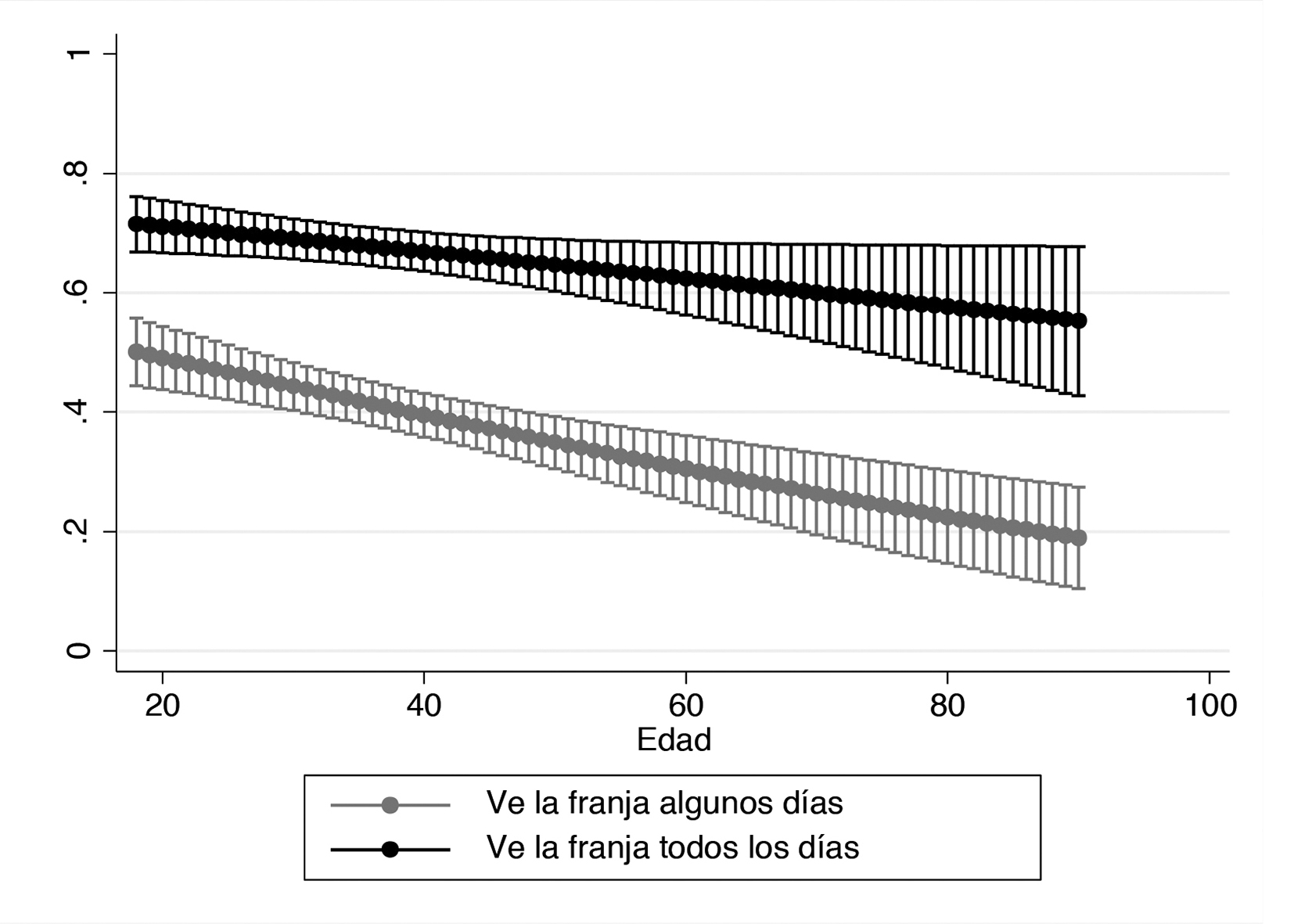

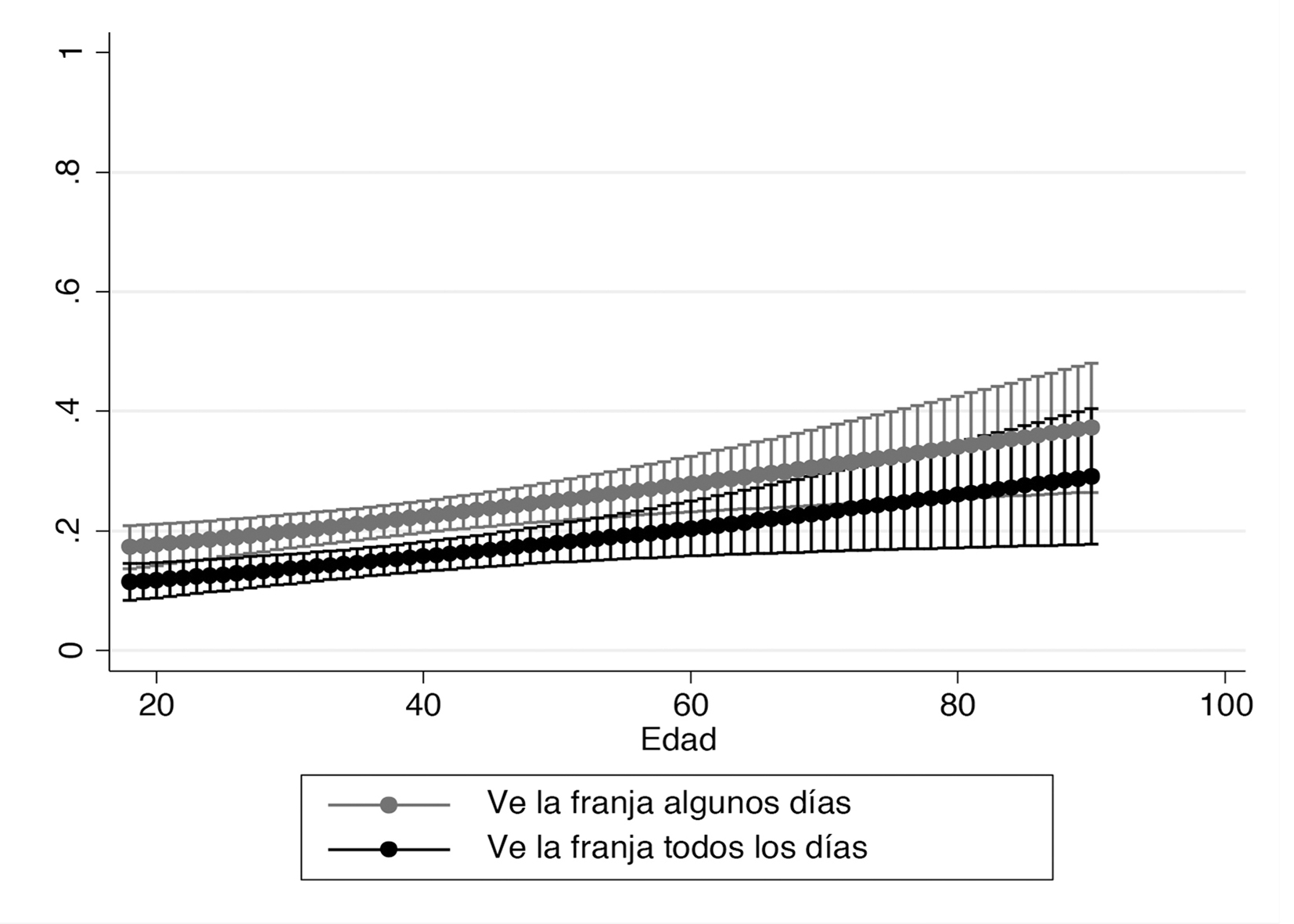

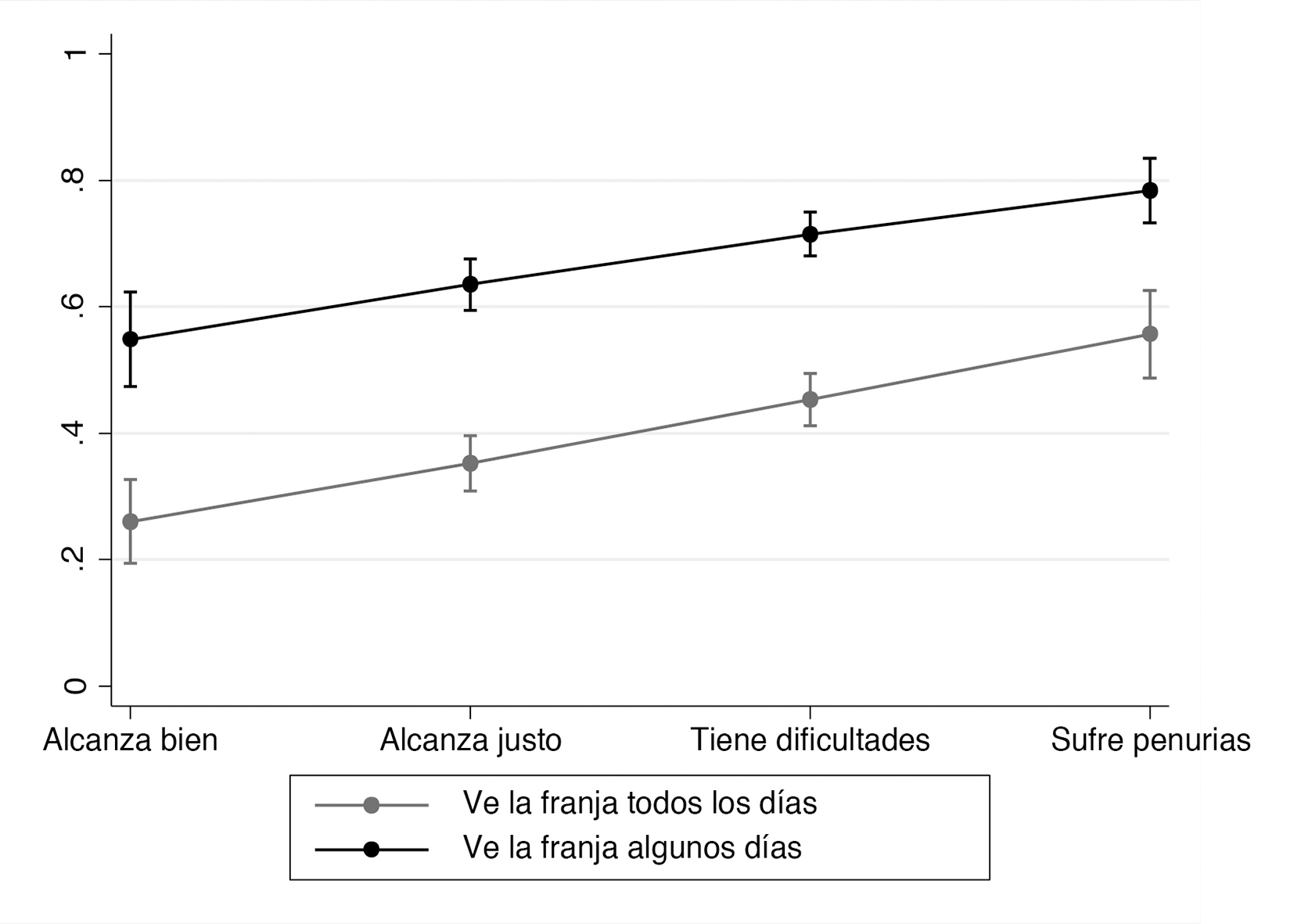

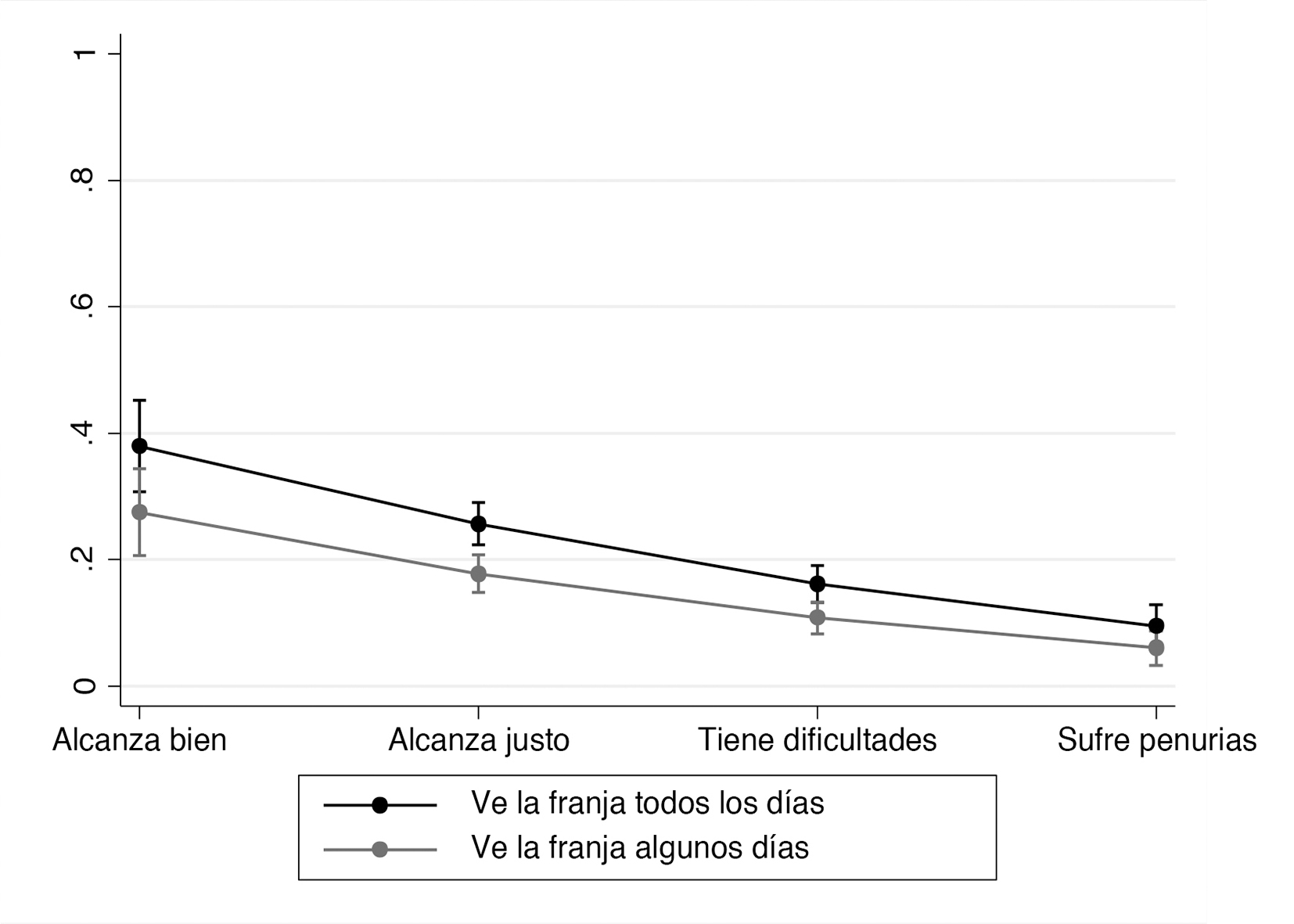

Los gráficos 1-4 muestran el efecto marginal de la exposición a la propaganda (franja) según la edad del encuestado, sobre su predisposición a votar por el «no» o por el «sí». Lo hacemos con el modelo 1 para cada opción. En el caso de la opción «no», existe una brecha entre quienes se exponían a la propaganda «todos los días» y «algunos días», presentando una mayor probabilidad de votar por el «no» aquellos que se exponían «todos los días». Esta diferencia se mantiene independiente de la edad del encuestado, pero es mayor entre los votantes de 20 a 50 años. En el caso de la opción «sí», se advierten muy pequeñas diferencias según el grado de exposición a la propaganda, particularmente en el segmento de 25 a 45 años y a favor de quienes se exponían solo «algunos días» a la franja.

Gráficos 1-4.[Subir]

Efecto marginal de la propaganda (franja) sobre la predisposición a votar en el plebiscito, septiembre de 1988

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional CERC, septiembre 1988 (I).

Por ingreso subjetivo, las diferencias son elocuentes. Por ejemplo, y para el caso del «no», un encuestado que veía la propaganda todos los días y cuya condición era «sufre penurias», tiene una probabilidad de 0.8 de votar por el «no», mientras que en una persona de idéntica condición socioeconómica pero que se exponía a la propaganda algunos días, el valor disminuye a cerca de 0.6. Nuevamente, para el caso del «sí» no se advierten diferencias según el grado de exposición a la propaganda, salvo en el grupo de quienes «les alcanza justo» donde hay mayor probabilidad de apoyar al «sí» en quienes solo se exponían algunos días a la propaganda televisiva.

La tabla 6 replica la misma estimación con datos de la segunda encuesta de septiembre que se aplicó una semana antes del plebiscito. Los predictores no varían sustantivamente respecto a las mediciones anteriores. Sigue siendo relevante el sexo, la edad, la zona de residencia y el nivel socioeconómico de las personas. Lo mismo sucede con la escala ideológica, mientras que con la propaganda su efecto sigue siendo significativo para la opción «no», pero no para la opción «sí». En el caso de la estimación multinominal que compara al grupo «No sabe/No contesta/Indecisos/No va a votar/Otras respuestas» versus los votantes del «no» y los votantes del «sí», se advierten más diferencias entre este grupo y los votantes del «no» en todas las variables especificadas en la ecuación. Al comparar con los de la categoría «sí», hay similitud en dos variables fundamentales: sexo y edad. Dado que la encuesta no incluye preguntas sobre evaluaciones políticas de Gobiernos anteriores, resulta más difícil identificar un perfil claro de este grupo. El hecho de que se asimilen a los votantes del «sí» en sexo y edad, no es razón suficiente para respaldar la tesis de la espiral de silencio o del voto oculto de los electores por el «sí».

Tabla 6.

Predictores del voto por el «no» y por el «sí». Modelo (septiembre 1988 II)

| VARIABLES | NO | SÍ | Modelo multinomial | |

|---|---|---|---|---|

| Resto v/s Sí | Resto v/s No | |||

| Sexo (1=Hombre/0=Mujer) | 0.299*** | -0.0776 | 0.209 | 0.595*** |

| (0.0772) | (0.0915) | (0.186) | (0.149) | |

| Edad | -0.0182*** | 0.0126*** | 0.00742 | -0.0276*** |

| (0.00262) | (0.00300) | (0.00586) | (0.00496) | |

| Zona (1=RM/0=resto de Chile) | 0.279*** | 0.0786 | 0.521*** | 0.690*** |

| (0.0784) | (0.0916) | (0.188) | (0.154) | |

| NSE (1= Alcanza bien; 4=Tiene dificultades, sufre penurias) | 0.430*** | -0.497*** | -0.594*** | 0.508*** |

| (0.0492) | (0.0568) | (0.116) | (0.0965) | |

| Escala ideológica (1=Izquierda/10=Derecha) | -0.324*** | 0.397*** | 0.491*** | -0.368*** |

| (0.0229) | (0.0260) | (0.0515) | (0.0483) | |

| Exposición propaganda (1=Algunas veces/3=Todos los días) | 0.244*** | 0.0612 | ||

| (0.0479) | (0.0563) | |||

| Constante | 0.726*** | -2.494*** | -3.160*** | 0.757* |

| (0.225) | (0.259) | (0.515) | (0.435) | |

| Observaciones | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 |

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional CERC, septiembre 1988 (II).

Dado que en Chile las comunas tienen disímiles volúmenes de población, optamos por

un análisis de regresión de mínimos cuadrados ponderados. La variable de ponderación

corresponde al número de votos emitidos para el plebiscito de 1988. Los resultados

se resumen en la tabla 7. Dada la estrecha relación entre el porcentaje de pobres y la escolaridad promedio,

las tratamos en modelos separados. Además, utilizamos sus respectivas cuadráticas

a fin de evaluar posibles rendimientos marginales decrecientes. En esto seguimos las

sugerencias de Altman (Altman, David. 2004. «Redibujando el mapa electoral chileno: incidencia de factores

socioeconómicos y género en las urnas», Revista de Ciencia Política, 24 (2): 49-66. Disponible en:

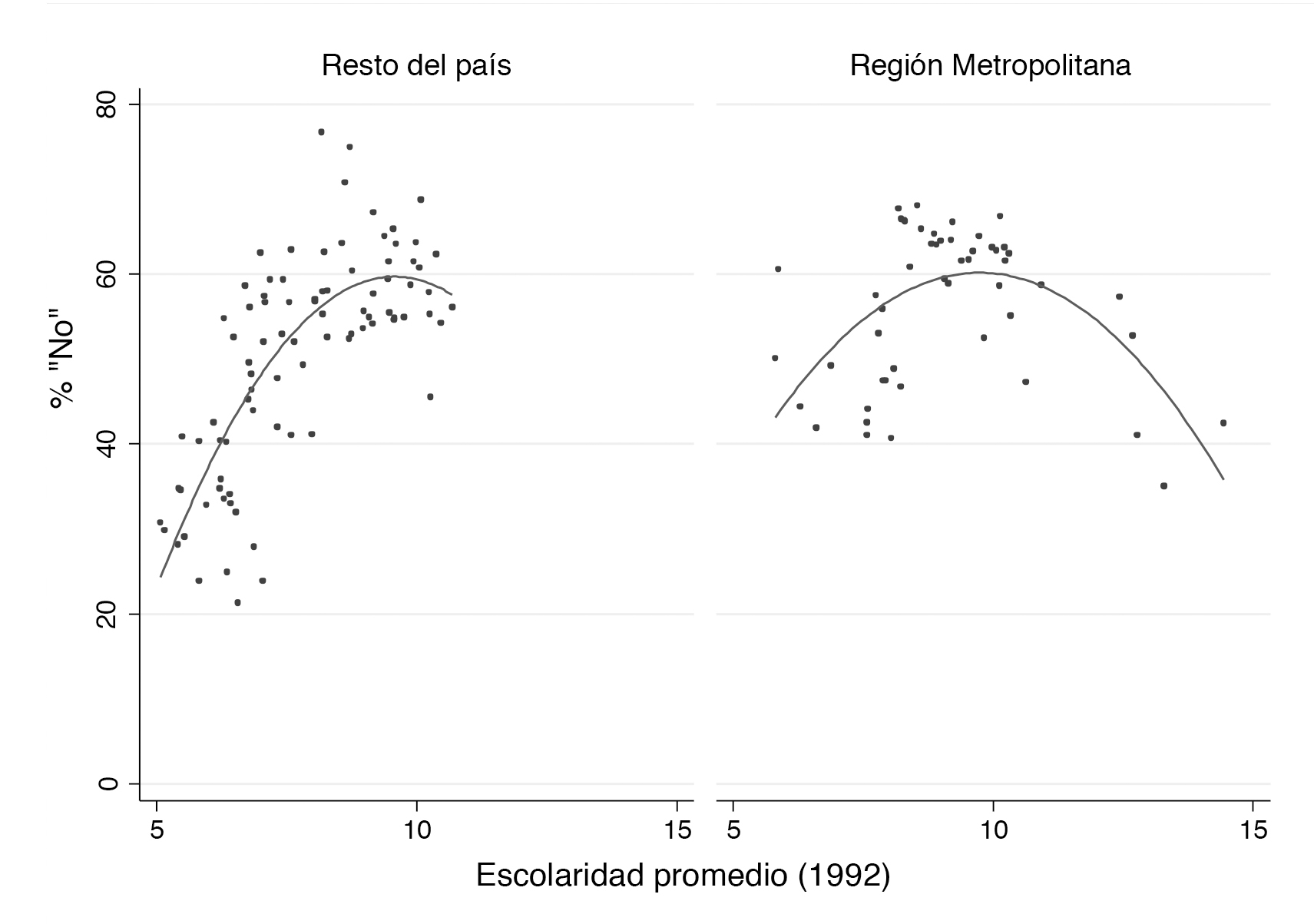

Las estimaciones arrojan diferencias significativas entre la Región Metropolitana y el resto del país. El «no» tuvo un mejor resultado en la Región Metropolitana, fue superior al «sí» en las comunas más pobres del país, así como en las comunas donde mayor era el porcentaje de desempleados. Si bien podría pensarse que «pobreza» y «desempleo» miden idéntico atributo, el análisis de multicolinealidad no arroja un coeficiente que impida incluir ambas variables en un mismo modelo. El porcentaje de No fue menor en las comunas rurales y en aquellas que presentaban un mayor nivel de escolaridad

Las cuadráticas de «pobreza» y «escolaridad promedio» marcan coeficientes significativos. Por tanto, si bien la pobreza afectó positivamente la votación el «no», en las comunas más pobres la tendencia se revierte. Y lo mismo sucede para el caso de la escolaridad. A mayor escolaridad, mayor votación por el «no», pero sus apoyos se deprimen en las comunas con niveles de escolaridad entre 13 y 15 años. La votación por el «no», en consecuencia, alcanza su máximo desempeño en comunas con tasas de escolaridad que bordean la media. Sin embargo, sus efectos son diferenciados si comparamos lo que sucede en la Región Metropolitana y en el resto del país. El gráfico 5 muestra que en el resto del país la relación entre escolaridad y votación por el «no» es más lineal en comparación a lo que sucedió en la Región Metropolitana, donde el efecto cuadrático es mucho más claro. Esto responde a la existencia de tres comunas que en la Región Metropolitana se han caracterizado por presentar los niveles más altos de ingresos y donde el «no» obtuvo menos apoyos.

Estos resultados comunales son congruentes con los datos individuales. El «no» obtuvo mayores apoyos en la Región Metropolitana y en las comunas más pobres, aunque con una leve caída en las zonas con mayor volumen de indigencia. El porcentaje de población rural también fue un buen predictor de los apoyos hacia el «no», cuestión que no podemos cotejar con las encuestas dado que las muestras corresponden solo a centros urbanos. Finalmente, un proxy de la situación económica contingente de las personas −el desempleo− también contribuyó a explicar el respaldo hacia el «no».

Tabla 7.

Modelo de mínimos cuadrados ponderados (MCP). La variable dependiente es el porcentaje de voto del «no»

| VARIABLES | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |

|---|---|---|---|

| Zona (RM=1/Resto del país=0) | 2.802** | 2.240** | 3.168*** |

| (1.227) | (1.039) | (0.942) | |

| % de pobres | 0.119* | 0.930*** | |

| (0.0629) | (0.122) | ||

| % de pobres (cuadrática) | -0.0151*** | ||

| (0.00205) | |||

| % ruralidad | -0.226*** | -0.203*** | -0.134*** |

| (0.0321) | (0.0273) | (0.0285) | |

| % desempleo | 0.897*** | 1.013*** | 0.663*** |

| (0.278) | (0.235) | (0.209) | |

| % Católicos | -0.0653 | -0.216*** | -0.176*** |

| (0.0735) | (0.0654) | (0.0573) | |

| Escolaridad promedio | 20.20*** | ||

| (2.328) | |||

| Escolaridad promedio (cuadrática) | -1.055*** | ||

| (0.117) | |||

| Constante | 55.18*** | 57.54*** | -26.98** |

| (7.033) | (5.946) | (11.73) | |

| Observaciones | 138 | 138 | 138 |

| R-squared | 0.456 | 0.615 | 0.662 |

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Fuente: elaboración propia con datos de www.servel.cl, www.sinim.gov.cl

Gráfico 5.

Relación entre escolaridad promedio y votación del «no» según zona geográfica

Fuente: elaboración propia con datos de www.servel.cl, www.sinim.gov.cl

CONCLUSIONES[Subir]

Si bien existe una amplia literatura sobre los factores que explican las preferencias electorales de los chilenos, se ha dedicado menos espacio al estudio de las percepciones ciudadanas en el contexto del plebiscito sucesorio de 1988. En este trabajo se identifican las características de los votantes que querían que Pinochet siguiera a la cabeza del Gobierno, y de quienes se inclinaban por unas prontas elecciones libres. En un escenario dictatorial donde el trabajo de campo de una encuesta era dificultoso y hasta peligroso, el uso y la disposición de este tipo de datos cobra un especial valor.

La principal conclusión de nuestro estudio es que, a pesar de una extensa y violenta dictadura, las preferencias electorales de los chilenos, vistas a partir del plebiscito sucesorio de 1988, muestran más continuidades que cambios en comparación con el período democrático previo al quiebre institucional de 1973. Constatamos la sobrevivencia de determinantes sociales que explican las decisiones electorales de los chilenos, tales como el sexo de los votantes, la edad, el nivel socioeconómico y, ciertamente, el autoposicionamiento ideológico. Mostramos que los factores socioeconómicos y sociodemográficos que explicaron la adhesión al «no» son similares a los que acompañaron a la candidatura de izquierda en las elecciones presidenciales previas al golpe de Estado.

Estos resultados a nivel individual son congruentes con la evidencia recolectada a nivel comunal, lo que hace más robustas nuestras inferencias. Si bien existe literatura que ha enfatizado la continuidad de las preferencias electorales de los chilenos a pesar de la extensa dictadura, este trabajo muestra la composición de esas preferencias en el período más crítico de la historia reciente de Chile. Además, lo hace con encuestas que se aplicaron antes y después de la entrada en vigencia de la propaganda electoral televisiva, mostrando que los patrones de apoyo al «sí» y al «no» fueron constantes en todas las mediciones que hizo el CERC.

Todo ello no implica que la propaganda electoral televisiva no fuera relevante. Tal como mostramos más arriba, si bien la opción «no» era mayoritaria antes de la emisión de la franja, posterior a ella se asiste a un proceso de consolidación de la preferencia y a un descenso significativo en los apoyos al «sí». Probablemente, el hecho de que la franja de la oposición fuese de mayor profundidad y calidad en comparación con la franja del Gobierno, hizo que antiguos votantes del «sí» escondieran su preferencia y se mostraran como indecisos en las encuestas de opinión.

Por todo esto, el plebiscito chileno de 1988 se constituye en una oportunidad para evaluar simultáneamente y en una elección semicompetitiva, los efectos de las variables de largo y corto plazo. Este artículo muestra la vigencia de antiguos clivajes sociales a pesar del extenso régimen de Pinochet, existiendo, al menos, dos grandes fracturas. Por un lado, la posición política de los encuestados en el eje izquierda-derecha. Por otro, el nivel de ingresos. Si bien ambos predictores de la conducta electoral de los chilenos hoy tienen menos fuerza que en el pasado, fueron fundamentales para explicar la forma en que la oposición derrotó a una de las dictaduras más cruentas de América Latina.

AGRADECIMIENTOS[Subir]

Este artículo recibió financiación del Proyecto FONDECYT número 1170944.

Referencias[Subir]

|

Altman, David. 2004. «Redibujando el mapa electoral chileno: incidencia de factores socioeconómicos y género en las urnas», Revista de Ciencia Política, 24 (2): 49-66. Disponible en: https://doi.org/10.4067/S0718-090X2004000200003. |

|

|

Arriagada, Genaro. 1995.»Tres lecciones del 5 de octubre», en Matías Tagle (ed.), El plebiscito del 5 de octubre de 1988. Santiago de Chile: Corporación Justicia y Democracia. |

|

|

Bartels, Larry. 1993. «Messages Received: The Political Impact of Media Exposure», American Political Science Review, 87: 267-285. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2939040. |

|

|

Bartels, Larry. 1996. «Uninformed votes: Information effects in presidential elections», American Journal of Political Science, 40: 194-230. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2111700. |

|

|

Berelson, Bernard, Paul F. Lazarsfeld y William N. McPhee. 1954. Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. Chicago: Chicago University Press. |

|

|

Boas, Taylor. 2015. «Voting for Democracy: Campaign Effects in Chile’s Democratic Transition», Latin American Politics and Society, 57 (2): 67-90. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2015.00267.x. |

|

|

Bunce, Valerie y Sharon L. Wolnick. 2010.»Defeating Dictators: Electoral Change and Stability in Competitive Authoritarian Regimes», World Politics, 62 (1): 43-86. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0043887109990207. |

|

|

Campbell, Angus, Philip Converse, Warren Miller y Donald Stokes. 1960. The American Voter. Nueva York: John Wiley. |

|

|

Chhibber, Pradeep y Mariano Torcal. 1997. «Elite Strategy, Social Cleavages, and Party Systems in a New Democracy Spain», Comparative Political Studies, 30 (1): 27-54. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0010414097030001002. |

|

|

Collier, David y Ruth B. Collier. 1991. Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton University Press. |

|

|

Crewe, Ivor. 1995. «Voters, parties and leaders thirty years on: western electoral studies and the new democracies of eastern Europe», en Ian Budge y David McKay (eds.), Developing democracy. Londres: Sage Publications. |

|

|

Cruz-Coke, Ricardo. 1984. Historia electoral de Chile. 1925-1973. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile. |

|

|

Dinas, Elias. 2012. «The Formation of Voting Habits», Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 22 (4): 431-456. Disponible en: https://doi.org/10.1080/17457289.2012.718280. |

|

|

Evans, Geoffrey. 2002. «The Continued Significance of Class Voting», Annual Review of Political Science, 3 (1): 401-417. Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.401. |

|

|

Fiorina, Morris. 1981. Retrospective voting in American National Elections. New Haven: Yale University Press. |

|

|

Freedman, Paul, Michael Franz y Kenneth Goldstein. 2004. «Campaign advertising and democratic citizenship», American Journal of Political Science, 48 (4): 723-741. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00098.x. |

|

|

Garretón, Manuel Antonio. 1988. El plebiscito de 1988 y la transición a la democracia. Santiago de Chile: FLACSO-Chile. |

|

|

Garretón, Manuel Antonio. 1995. «Redemocratization in Chile», Journal of Democracy, 6 (1): 146-158. Disponible en: https://doi.org/10.1353/jod.1995.0009. |

|

|

Gil, Federico. 1969. El sistema político chileno. Santiago de Chile: Andrés Bello. |

|

|

Hansen, Kaper y Rasmus T. Pedersen. 2014. «Campaigns matter: How voters become knowledgeable and efficacious during election campaigns», Political Communication, 31 (2): 303-324. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10584609.2013.815296. |

|

|

Harrop, Martin y William Miller. 1987. Elections and voters: a comparative introduction. Nueva York: New Amsterdam Books. |

|

|

Holbrook, Thomas. 1996. Do campaigns matter? Thousand Oaks, CA: Sage. |

|

|

Holbrook, Thomas. 2002. «Presidential campaigns and the knowledge gap», Political Communication, 19: 437–454. Disponible en: https://doi.org/10.1080/10584600290109997. |

|

|

Huneeus, Carlos. 2002. El régimen de Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana. |

|

|

Huneeus, Carlos. 2014. La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Madrid: Taurus. |

|

|

Huber, Gregory y Kevin Arceneaux. 2007. «Identifying the persuasive effects of presidential advertising», American Journal of Political Science, 51(4): 957-977. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00291.x. |

|

|

Karl, Terry L. 1991. «Dilemas de la Democratización en América Latina», Revista Foro Internacional, 31 (3): 388-417. |

|

|

Key, Valdimer Orlando, Milton Cummings y Arthur Mass. 1966. The responsible electorate: rationality in presidential voting, 1936-1960. Harvard: Belknap Press of Harvard University Press. Disponible en: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674497764. |

|

|

Kitschelt, Herbert, Kirk A. Hawkins, Juan Pablo Luna, Guillermo Rosas y Elizabeth J. Zechmeister. 2010. Latin American Party Systems. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511750311. |

|

|

Lazarsfeld, Paul, Bernard Berelson y Hazel Gaudet. 1944. The people’s choice. Nueva York: Columbia University Press. |

|

|

Lindberg, Staffan. 2006. Democracy and Elections in Africa. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. |

|

|

Lindberg, Staffan (ed.). 2009. Democratization by Elections: A New Mode of Transition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. |

|

|

Linz, Juan. 1980. «The New Spanish Party System», en Richard Rose (comp.), Electoral Participation: A Comparative Analysis. Beverly Hills y Londres: Sage Publications. |

|

|

Linz, Juan y Alfred Stepan. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press. |

|

|

Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan. 1967. «Cleavage Structure, Party Systems, and Voter Alignment: An Introduction», en Peter Mair (ed). 1990. The West European Party System. Oxford: Oxford University Press. |

|

|

Lodge, Milton, Kathleen M. McGraw y Patrick Stroh. 1989. «An Impression Driven Model of Candidate Evaluation», American Political Science Review, 83: 399-419. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1962397. |

|

|

López, Miguel Ángel. 2004. «Conducta electoral y estratos económicos: el voto de los sectores populares en Chile», Política, 43: 285-298. |

|

|

López, Miguel Ángel y Mauricio Morales. 2005. «La capacidad explicativa de los determinantes familiares en las preferencias electorales de los chilenos», Política, 45: 87-108. |

|

|

Martínez i Coma, Ferrán. 2008. «¿Cuáles fueron los efectos de la campaña electoral española del 2000?», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 112: 231-257. |

|

|

Miller, Warren y Merrill Shanks. 1996. The New American Voter. Cambridge: Harvard University Press. |

|

|

Morales, Mauricio y Navia, Patricio. 2010. El sismo electoral de 2009. Santiago de Chile: Ediciones UDP. |

|

|

Navia, Patricio. 2004. «La participación electoral en Chile: 1988 – 2001», Revista Ciencia Política, 24 (1): 81 – 103. |

|

|

Navia, Patricio y Rodrigo Osorio. 2015. «Las encuestas de opinión pública en Chile antes de 1973», Latin American Research Review, 50 (1): 117-139. Disponible en: https://doi.org/10.1353/lar.2015.0009 |

|

|

O’Donnell, Guillermo y Schmitter, Philippe. 1988. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. |

|

|

Popkin, Samuel. 1991. The reasoning voter: communication and persuasion in presidential campaigns. Chicago: University of Chicago Press. |

|

|

Quilter, Peter. 1989. «Television in the Chilean Plebiscite of 1988», Fletcher Forum of World Affairs, 13 (2): 295-306. |

|

|

Schedler, Andreas. 2004. «Elecciones sin democracia. El menú de la manipulación electoral», Estudios Políticos, 24: 137-156. |

|

|

Scully, Timothy. 1992. Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile. Stanford: Stanford University Press. |

|

|

Sears, David y Carolyn Funk. 1999. «Evidence of the Long-Term Persistence of Adults’ Political Predispositions», Journal of Politics, 61 (1): 1-28. Disponible en: https://doi.org/10.2307/2647773. |

|

|

Sitter, Nick. 2002. «Cleavages, Party Strategy and Party System Change in Europe, East and West», Perspectives on European Politics and Society, 3 (3): 425-451. Disponible en: https://doi.org/10.1080/15705850208438844. |

|

|

Teorell, Jan y Axel Hadenius. 2009. «Elections as Levers of Democratization: A Global Inquiry», en Staffan Lindberg (ed.), Democratization by Elections: A New Mode of Transition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. |

|

|

Tironi, Eugenio y Guillermo Sunkel. 2000. «The modernization of communications: The media in the transition to democracy in Chile», en Richard Gunther y Anthony Mugban (eds.), Democracy and the media: A comparative perspective. Cambridge: Cambridge University Press: 165-94. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9781139175289.005. |

|

|

Valenzuela, Arturo y Timothy Scully. 1997. «Electoral choice and the Party System in Chile: Continuities and changes at the recovery of democracy», Comparative Politics, 29 (4): 511-528. Disponible en: https://doi.org/10.2307/422017. |

|

|

Valenzuela, Samuel. 1997. «La Constitución de 1980 y el Inicio de la Redemocratización en Chile». Notre Dame, Indiana: Kellog Institute. |

|

|

Zaller, John. 1992. The nature and origins of mass opinion. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en: https://doi.org/10.1017/CBO9780511818691. |

ANEXO[Subir]

Tabla 1.

Fichas técnicas encuestas CERC (1987-1988)

| Fecha de encuesta | Fecha de terreno | Tipo de encuesta | Detalles de muestra | N° de encuestados | Representatividad | Error muestral |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1987- Noviembre |

Entre el 9 y 29 de noviembre de 1987 | Nacional | Población de ambos sexos de 18 años y más, que habita en las 29 ciudades de más de 40 mil habitantes, ubicadas entre la I y la X regiones: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, San Antonio, Santiago, Rancagua, Curicó, Linares, Talca, Chillán, Talcahuano, Concepción, Coronel, Lota, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt. | 2053 | 80 % | +/- 2,34 % con un nivel de confianza del 95% |

| 1988- Septiembre (I) |

Entre el 9 y 17 de septiembre de 1988 | Nacional | La población de ambos sexos de 18 años y más, que habita en las 29 ciudades de más de 40 mil habitantes, ubicadas entre la I y la X regiones: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso, Quillota, San Antonio, Santiago, Rancagua, Curicó, Linares, Talca, Chillán, Talcahuano, Concepción, Coronel, Lota, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt. | 2397 | 98 % | +/- 2,34 % con un nivel de confianza del 95 % |

| 1988- Septiembre (II) |

Entre el 27 y 29 de septiembre de 1988 | Nacional | La población de ambos sexos de 18 años y más, que habita en las 24 ciudades de más de 40 mil habitantes, ubicadas entre la I y la X regiones: Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Talcahuano, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt. | 1700 | 62 % | +/- 2,34 % con un nivel de confianza del 95 % |

Fuente: Información oficial de las encuestas del CERC.

Biografía[Subir]

| [a] |

Académico de jornada completa de la Universidad de Talca, Chile. Director del Centro

de Análisis Político de la Universidad de Talca. Investigador adjunto del Centro de

Estudios de Conflicto y Cohesión Social (CONICYT/FONDAP/15130009). Sus trabajos han

sido publicado en las revistas Journal of Ethnic and Migration Studies, Democratization, Latin American Politics

and Society, Latin American Research Review, Revista de Ciencia Política, Estudios

Políticos, Política y Gobierno, entre otras. |

| [b] |

Asesor de la División de Coordinación Interministerial, Ministerio Secretaría General

de la Presidencia de Chile. |