Un análisis bibliométrico sobre la eficiencia en la educación

A Bibliometric Analysis on Efficiency in Education

https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2024-406-639

Muammer Maral

https://orcid.org/0000-0002-2055-5711

National Defense University

Resumen

La eficiencia, un componente del rendimiento, se refiere a lo bien que una unidad de decisión utiliza sus recursos en el proceso de producción. La educación es un proceso complejo con múltiples entradas y múltiples salidas. Para aprovechar al máximo los beneficios de la educación, los recursos deben utilizarse de la mejor manera. Esto evitará el despilfarro de recursos y aumentará los resultados. Por estas razones, la eficacia de la educación se ha convertido en los últimos años en uno de los temas más debatidos entre los responsables políticos, los investigadores y los responsables de la toma de decisiones. Este estudio ofrece una revisión exhaustiva de la creciente bibliografía sobre la eficacia educativa. Esta investigación tiene como objetivo revelar la estructura del campo abordando la eficiencia en la literatura educativa desde una perspectiva holística. El estudio realizó un análisis bibliométrico con 1315 publicaciones que abarcan el período comprendido entre 1970 y 2022 obtenidas de las bases de datos SCOPUS y Web of Science. Según los resultados del estudio, la tasa de crecimiento anual de la eficiencia en la literatura educativa es de aproximadamente un 9%. Los últimos 10 años de crecimiento cubren más de la mitad de los 50 años de literatura. Esta investigación reveló las contribuciones al campo en términos de revistas, autores, instituciones y países. Se identificaron las publicaciones más influyentes del campo. Entre 78 países, China y Estados Unidos han realizado la mayor contribución y colaboración. El análisis envolvente de datos, el análisis de frontera estocástica, la educación superior, la productividad y el rendimiento, la eficiencia técnica, la eficiencia de escala, la eficiencia de asignación y la eficiencia de costos son los temas principales del campo. La eficiencia de la investigación, la clasificación, la calidad, la eficiencia escolar, la competencia, el aprendizaje electrónico y la educación en Europa son los temas de moda en este campo.

Palabras clave: eficiencia, educación, eficiencia en la educación, revisión, análisis bibliométrico.

Abstract

Efficiency, a component of performance, refers to how well a decision-making unit utilises its resources in the production process. Education is a complex process with multiple inputs and multiple outputs. In order to make the most of the benefits of education, resources should be used in the best way. This will prevent waste of resources as well as increase the outputs. For these reasons, efficiency in education has become one of the most frequently discussed issues among policy makers, researchers and decision makers in recent years. This study provides a comprehensive review of the growing literature on educational efficiency. This research aims to reveal the structure of the field by addressing the efficiency in education literature from a holistic perspective. The study conducted a bibliometric analysis with 1315 publications covering the period between 1970 and 2022 obtained from the SCOPUS and Web of Science databases. According to the results of the study, the annual growth rate of efficiency in education literature is approximately 9%. The last 10 years of growth cover more than half of the 50 years of literature. This research revealed the contributions to the field in terms of journals, authors, institutions and countries. The most impactful publications of the field were identified. Among 78 countries, China and the United States have made the largest contribution and collaborations. Data envelopment analysis, stochastic frontier analysis, higher education, productivity and performance, technical efficiency, scale efficiency, allocative efficiency, and cost efficiency are the main themes of the field. Research efficiency, ranking, quality, school efficiency, competition, e-learning, and education in Europe are the trending topics in the field.

Keywords: efficiency, education, efficiency in education, review, bibliometric analysis.

Introducción

La eficiencia es un concepto que expresa lo bien que una unidad de decisión utiliza sus recursos en la producción de bienes y servicios (Kalb, 2010). En el contexto de la educación, la eficiencia, es decir, el uso eficiente de los recursos, se refiere a la producción del máximo rendimiento educativo utilizando el mínimo de insumos (Johnes et al., 2017). En educación, se puede hablar de eficiencia si los insumos existentes se utilizan de la manera más óptima posible, es decir, si se puede producir el máximo rendimiento. En un sistema ineficiente, existe la posibilidad de aumentar los resultados educativos con un determinado nivel de gasto o de disminuir los recursos educativos utilizados para determinados resultados educativos (Bessent y Bessent, 1980).

La eficiencia es uno de los temas examinados por diferentes disciplinas en la literatura. En la literatura, hay estudios sobre la eficiencia en muchos campos como la economía (Chen et al., 2018; Khodadadipour et al., 2021; Tan, 2006; Vidoli & Ferrara, 2015), la administración (Ang et al., 2021; Holmgren, 2018; Venkadasalam et al., 2020), energía (De Clercq et al., 2019; Moutinho et al., 2020; Quintano et al, 2021), salud (Bayley et al., 2022; Gómez-Gallego et al., 2021; Moreno-Enguix et al., 2018), transporte (Chang et al., 2018; Chao et al., 2018; Park et al., 2018), etc.

Kalirajan y Shand (1999) afirman que la medición de la eficiencia tiene principalmente tres ventajas. En primer lugar, la medición de la eficiencia ofrece la posibilidad de comparar unidades similares. De este modo, se pueden comparar unidades homogéneas entre sí y determinar sus niveles relativos de eficiencia. En segundo lugar, la medición de la eficiencia permite identificar el origen de las diferencias de eficiencia entre unidades. En tercer lugar, la medición de la eficiencia revela algunas implicaciones para mejorar la eficiencia de las unidades.

Teniendo en cuenta estos beneficios de la medición de la eficacia, se puede ver que se han realizado muchos estudios sobre la eficacia en el campo de la educación, al igual que en otras disciplinas. El ámbito de la investigación sobre la eficacia en la educación (EE) es muy diverso. Algunas de las investigaciones se centran en la eficiencia de un determinado nivel educativo en un país (Agasisti & Dal Bianco, 2009; Andersson et al., 2017; Brzezicki, 2020; Dufrechou, 2016). Algunos estudios examinan la eficiencia educativa de más de un país (Agasisti, 2014; Agasisti & Zoido, 2018; Delprato & Antequera, 2021). Además de estos, los investigadores también han realizado estudios que examinan las instituciones educativas públicas (Canal et al., 2015; Kantabutra & Tang, 2010; Turkan & Ozel, 2017; Visbal-Cadavid et al., 2017) y las instituciones educativas privadas (Bayraktar et al., 2013; Shamohammadi & Oh, 2019). Algunos estudios también han examinado la eficiencia de subsistemas como los departamentos académicos (Anastasiou et al., 2007; Kao & Hung, 2008) y las bibliotecas (Reichmann, 2004; Tavares et al., 2018). Algunos estudios abordan las misiones de enseñanza e investigación de las instituciones de educación superior (Gralka et al., 2019; Jiang et al., 2020; Maral, 2023; Tran et al., 2020).

La literatura muestra que el alcance de la investigación sobre EE es diverso y la literatura tiene una perspectiva rica. Witte y López-Torres (2017) encontraron que la literatura sobre EE está creciendo. Por lo tanto, es necesario examinar estos estudios realizados en diferentes niveles y campos de la educación con una perspectiva holística. Existen algunos estudios en la literatura que son paralelos a este propósito.

Rhaiem (2017) realizó una revisión bibliográfica de la investigación sobre la eficiencia de la investigación académica. Worthington (2001) enumeró los trabajos que utilizaban métodos de estimación de fronteras para medir la eficiencia en la educación. Johnes (2004) describió las técnicas utilizadas para medir la eficiencia y explicó los usos y desventajas de aplicar diferentes métodos en un contexto educativo. Lampe y Hilgers (2015) realizaron un análisis bibliométrico sobre el análisis envolvente de datos y el análisis de frontera estocástica, dos de los métodos de medición de la eficiencia más utilizados. Ferro y D'Elia (2020) revisaron la literatura sobre las variables de input y output utilizadas en la investigación sobre la eficiencia en la educación superior. Witte y López-Torres (2017) proporcionan una descripción detallada de los inputs, outputs y variables no discrecionales utilizadas en la investigación sobre EE. Además, revelan los métodos de medición de la eficiencia utilizados en los estudios junto con sus fuentes. Emrouznejad et al. (2008) examinaron el estado del análisis envolvente de datos a lo largo de 30 años con un punto de vista descriptivo. Villano y Tran (2021) realizaron un análisis de metarregresión para comprender mejor la relación entre el análisis envolvente de datos y la calidad de la investigación sobre eficiencia en la enseñanza superior. Çetin y Maral (2022) examinaron la investigación sobre la eficiencia en la enseñanza superior desde el punto de vista del contenido y la metodología.

Se observa que cada uno de estos estudios ha realizado aportaciones significativas al campo de la eficiencia. Sin embargo, al evaluar estos estudios en su conjunto, se observa que se centran en un área específica en términos de contenido o metodología, o no examinan específicamente todo el campo de la EE. Por lo tanto, es necesario abordar las aplicaciones de la investigación sobre EE en el ámbito de la educación desde una perspectiva holística con un enfoque macro. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo examinar la investigación sobre la eficiencia en la educación desde una perspectiva holística, explorar la estructura intelectual del campo, revelar patrones en la literatura y contribuir al avance del campo de formas nuevas y significativas. Para lograr este objetivo, el estudio trata de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la bibliografía básica de la investigación sobre EE? Para revelar la estructura intelectual de la investigación resultante, los investigadores se centraron en los siguientes datos bibliométricos clave: (1) Número de publicaciones y citas a lo largo del tiempo, (2) Publicaciones más influyentes, (3) Revistas más influyentes y productivas, (4) Autores más influyentes y productivos, (5) Instituciones con mayor contribución, (6) Países con mayor contribución y (7) Palabras clave más utilizadas.

- ¿Qué temas han surgido en la bibliografía sobre EE? Se realizó un “análisis de mapa temático” para revelar los temas principales de los estudios.

- ¿Cuáles son los temas de tendencia en la literatura sobre EE? Se llevó a cabo un análisis de los “temas de tendencia” para identificar los temas de tendencia que han surgido en la literatura sobre EE en los últimos años.

- ¿Cuál es la interacción social entre países en la literatura sobre EE? Se llevó a cabo un “análisis de los países asociados” para revelar la interacción social y las conexiones entre países y sus efectos en el desarrollo del campo de la literatura sobre EE.

Método

Este estudio utilizó un método bibliométrico para revisar la literatura de EE de forma exhaustiva y acumulativa, determinar el aspecto general y las tendencias de las publicaciones en la literatura de EE, revelar las interacciones sociales y desvelar el mapa científico de la literatura. Los estudios bibliométricos intentan sintetizar patrones de producción de conocimiento a través del análisis de datos bibliográficos asociados a un cuerpo de documentos relevantes (Van Eck & Waltman, 2014; Zupic & Čater, 2015). Este tipo de revisión sistemática revela las tendencias evolutivas de la literatura de un campo a lo largo del tiempo y proporciona fundamentos empíricos para el camino a seguir (Hallinger, 2021). El volumen de la investigación científica ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto ha hecho que a los investigadores les resulte cada vez más difícil seguir la literatura relevante en su campo. Este hecho hace necesario el uso de métodos bibliométricos cuantitativos que puedan manejar esta vasta riqueza de datos, estimar el impacto de estudios importantes y explorar la estructura subyacente de la literatura en un campo (Zupic & Čater, 2015).

Identificación de recursos

Este estudio utilizó las bases de datos Web of Science Core Collection (WOS) y Scopus, que cubren una parte significativa de la literatura mundial y son las más utilizadas en los estudios bibliométricos. Los estudios que recurren al análisis bibliométrico suelen utilizar sólo una de estas dos bases de datos. Los investigadores decidieron utilizar estas dos bases de datos juntas para cubrir la bibliografía sobre EE de forma más exhaustiva.

Los criterios de inclusión de las fuentes son los siguientes: (1) El tema de investigación es la eficiencia, (2) La investigación es en el campo de la educación, (3) La investigación cae en una de las categorías de un artículo, artículo, revisión de la literatura, capítulo de libro, y el libro, (4) La investigación fue publicada antes del 12 de septiembre de 2022. Los criterios de exclusión son los siguientes (1) Investigación sobre la eficiencia en cualquier campo que no sea la educación, (2) Estudios que no sean artículos, ponencias, revisiones bibliográficas, libros y capítulos de libros. La razón de incluir en este estudio artículos, capítulos de libros y libros, lo que se denomina literatura gris, es evitar que se excluyan del análisis las fuentes principales e influyentes del tema. Además, en este estudio no se ha utilizado ningún filtro temporal. Los recursos obtenidos abarcan el periodo comprendido entre 1970 y 2022.

La selección de las palabras clave adecuadas es muy importante en los estudios bibliométricos y esto afecta directamente a los resultados (Sweileh, 2018). La estrategia de búsqueda final elegida tras muchos intentos de búsqueda de diferentes combinaciones de palabras clave se presenta en el Apéndice. El investigador desarrolló una estrategia de búsqueda exhaustiva para garantizar que ninguna de las fuentes relevantes se pasara por alto en la formulación de la estrategia de búsqueda. Cuanto más específicos y limitados sean los conceptos utilizados en las bases de datos, menor será el número de publicaciones que aparezcan. Sin embargo, si el tema de la eficacia no tiene esta cualidad y aun así una persona acota la estrategia de búsqueda, puede pasar por alto muchos recursos relevantes. También existe el riesgo de perderse recursos importantes sobre el mismo tema de revistas fundamentales externas. Por lo tanto, este estudio desarrolló una estrategia de búsqueda exhaustiva. La revisión preliminar de la bibliografía mostró que la investigación sobre EE se llevaba a cabo en muchas disciplinas. Para acotar los resultados de la búsqueda se utilizó el filtrado por materias de las bases de datos. Sin embargo, los investigadores filtraron los campos para excluir las áreas temáticas más alejadas de la educación (por ejemplo, farmacia, química o neurociencia). Sin embargo, aunque esto es muy poco probable, puede haber dado lugar a que se pasaran por alto algunas investigaciones sobre la eficiencia en la educación en estas áreas.

En la estrategia de búsqueda, TI corresponde a las búsquedas en el título, AK a las búsquedas en las palabras clave del autor y AB a las búsquedas en el resumen. El investigador buscó la frase “efficienc*” en el título y en las palabras clave del autor. La presencia de este término en el título y en las palabras clave del autor facilitó la recuperación de investigaciones relacionadas con la eficiencia. Sin embargo, este concepto no se buscó en el resumen. La razón principal es que, si la bibliografía es extensa, al buscar en el resumen pueden incluirse en el conjunto de datos muchos falsos positivos, es decir, estudios irrelevantes. Aunque todas las publicaciones podrían haberse analizado individualmente con los criterios de inclusión y exclusión, esto se evitó debido al elevado número de publicaciones que debían analizarse. Esto puede haber dado lugar a que algunos estudios relevantes no se incluyeran en el conjunto de datos. Dado que en la bibliografía sobre el tema de la eficiencia hay investigaciones de muchas disciplinas, también se incluyeron en el título conceptos relacionados con la educación (por ejemplo, educación, universidad, enseñanza superior, etc.) para distinguir en la medida de lo posible los relacionados con la educación. Sin embargo, aunque esto nos acerca al campo de la EE, también incluyó en los datos muchos estudios distintos del concepto de eficiencia económica. Para evitarlo, los investigadores buscaron conceptos específicos de eficiencia (por ejemplo, análisis envolvente de datos, análisis de frontera estocástica, eficiencia técnica, etc.) en el título, el resumen y las palabras clave del autor. Esta estrategia de búsqueda permitió al investigador acercarse a los estudios de interés. Los investigadores decidieron utilizar la estrategia de búsqueda de este modo porque si se restringía más la estrategia de búsqueda podrían quedar excluidos estudios pertinentes.

Extracción y análisis de datos

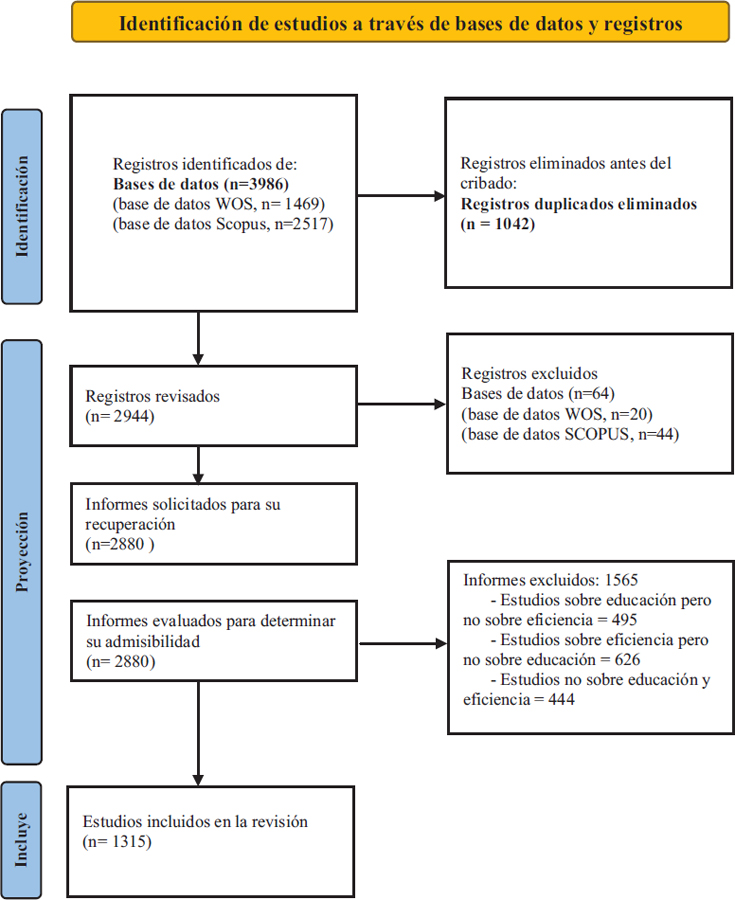

Esta revisión siguió las directrices PRISMA utilizadas habitualmente para informar sobre revisiones sistemáticas de la investigación (Page et al., 2021). La Figura I presenta el diagrama de flujo PRISMA seguido en este estudio. Con la estrategia de búsqueda determinada, se realizaron búsquedas separadas en WOS y SCOPUS (el 12 de septiembre de 2022). La base de datos WOS proporcionó 1469 documentos y la base de datos SCOPUS proporcionó 2517 documentos. Dado que 1042 del total de 3986 documentos obtenidos eran duplicados, los investigadores los eliminaron del conjunto de datos. De los 2944 documentos restantes, 64 se excluyeron del conjunto de datos por no cumplir el tipo de documento especificado en los criterios de inclusión. De los 2.880 documentos restantes, 1.565 se excluyeron del conjunto de datos por ser “falsos positivos” irrelevantes. En la fase final, quedaban 1315 documentos por incluir en el análisis.

FIGURA I. Diagrama de flujo PRISMA

Fuente: Elaboración propia.

Los datos bibliométricos asociados a los 3986 documentos se exportaron de WOS a un archivo de texto sin formato. Los datos de SCOPUS se descargaron en dos partes, se fusionaron y se guardaron como archivo “.bib”. Los documentos obtenidos de WOS y SCOPUS se convirtieron en un único documento de datos bibliométricos de MS Excel utilizando el programa R Studio. Estos documentos de datos contienen información descriptiva como autor, título, datos de publicación, datos de citación, resumen, etc. El autor revisó el documento de datos MS Excel generado para eliminar las publicaciones irrelevantes. Fue necesario eliminar los estudios no relevantes para el tema una vez identificados los estudios. Por ejemplo, una publicación puede contener palabras clave utilizadas en la búsqueda. Sin embargo, este estudio puede no ser relevante para el tema de interés. En tales casos, estos estudios pueden generar “falsos positivos” (Linnenluecke et al., 2020). Para eliminar los falsos positivos, se identificaron todas las publicaciones relevantes e irrelevantes para EE. El autor revisó este documento de datos y lo envió a tres expertos independientes en la materia para su revisión. Se introdujeron cambios en el documento de datos en función de las opiniones de los expertos de campo. En los casos en que las opiniones de los expertos eran contradictorias, los investigadores se reunieron con los expertos y acordaron los documentos que debían incluirse y excluirse. Por último, se obtuvo un amplio corpus de datos de muchas disciplinas relacionadas con el tema estudiado.

En el análisis bibliométrico, uno de los puntos importantes para la exactitud y fiabilidad del análisis es la limpieza de los datos. Problemas como valores duplicados, errores ortográficos y tipográficos y falta de información importante (año, nombre del autor, nombre de la revista, etc.) deben corregirse en los documentos recuperados de las bases de datos. Porque, aunque la mayoría de los datos bibliométricos son fiables, a veces pueden contener varias versiones del mismo estudio. Puede haber diferencias en la ortografía de autores y revistas (Zupic & Čater, 2015). En este estudio, la limpieza de datos fue un proceso meticuloso. En primer lugar, se eliminaron los trabajos duplicados. En segundo lugar, se completó la información importante que faltaba accediendo a bases de datos o, en caso necesario, al texto completo del estudio. En tercer lugar, se examinaron las diferencias ortográficas (por ejemplo, palabras en singular y plural como efficiency/efficiencies, grafías con guión como higher education/higher-education, o abreviaturas como DEA/data envelopment analysis, etc.). En cuarto lugar, antes del análisis temático utilizado para revelar la estructura temática del campo de la EE, se eliminaron las palabras clave de autor. En esta fase, se combinaron diferentes palabras con el mismo significado mediante la preparación de un archivo de texto de “texto sinónimo” utilizado en el software R Bibliometrix. De este modo, se agruparon palabras dispersas con el mismo significado. Otro aspecto importante del análisis temático es la eliminación de palabras innecesarias y sin sentido del análisis para revelar los temas del campo estudiado. Por ejemplo, expresiones muy generales como “education, input, and output” o palabras que no tienen sentido para el análisis temático como “i21, 2009” se excluyeron del análisis preparando un archivo de texto “remove text” utilizado en el software R Bibliometrix.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa MS Excel, los paquetes de software Bibliometrix y Biblioshiny en la herramienta R. El paquete R Bibliometrix es una herramienta de software de código abierto que proporciona un conjunto de herramientas para la investigación cuantitativa en metodología científica. El software R incluye un gran número de algoritmos estadísticos eficientes. Las operaciones numéricas de alta calidad y la disponibilidad de herramientas de visualización de datos se encuentran entre las características fuertes de los lenguajes R en comparación con otros lenguajes de la informática científica (Aria & Cuccurullo, 2017). Biblioshiny es un desarrollo secundario del paquete Shiny basado en Bibliometrix en el lenguaje R. Biblioshiny incluye el código central de Bibliometrix y ofrece análisis de datos basados en la web. Biblioshiny permite realizar mediciones científicas y análisis visuales (Xie et al., 2020).

Este estudio pretende responder fundamentalmente a cuatro preguntas. El investigador realizó análisis bibliométricos básicos para responder a la primera pregunta del estudio. Como medida, el investigador analizó los autores, documentos, revistas, instituciones y países según el número de publicaciones, el total de citas y las citas por publicación. La relación entre el número de documentos y el número total de citas es una buena medida del impacto de las publicaciones y los colaboradores (Saravanan et al., 2022).

El investigador realizó un análisis temático para responder a la segunda pregunta. El análisis temático es un método utilizado para proporcionar visualización e interpretación del tema e identificar las tendencias actuales en un periodo de tiempo determinado (Cobo et al., 2011). Este enfoque crea representaciones gráficas que resumen automáticamente los temas principales de una publicación. También se pueden caracterizar los temas emergentes según su estructura y papel en la red. El análisis temático revela un diagrama estratégico. Este diagrama tiene dos dimensiones, intensidad y centralidad, y permite destacar cuatro tipos diferentes de temas en función del cuadrante en el que se encuentren. Los valores altos de centralidad e intensidad identifican temas populares relevantes para estructurar el marco conceptual del campo. Los valores de centralidad alta e intensidad baja definen los temas clave importantes para el área. Los valores de baja centralidad y baja intensidad identifican temas aún no desarrollados o marginalmente interesantes para el área. Los valores de baja centralidad y alta densidad identifican temas muy desarrollados, pero de nicho para el área, con potencial de desarrollo (Aria et al., 2022).

Para responder a la tercera pregunta se utilizó el análisis de tendencias. El análisis de tendencias es un análisis que revela los últimos estudios de tendencias en un campo. Esto determina la dirección del campo y orienta a los autores para futuras investigaciones.

Para responder a la cuarta pregunta, se realizó un análisis de coautoría por países. Este análisis pretende revelar la estructura social del área y sus interacciones. Dado que un artículo es publicado por más de un autor, institución o país, se forma una relación entre ellos (Lu & Wolfram, 2012). La coautoría de publicaciones científicas examina las redes sociales que forman científicos, instituciones y países al colaborar en publicaciones científicas (Adamides & Karacapilidis, 2006). El análisis de las redes de colaboración permite conocer los posibles socios de investigación de un campo para la publicación de futuras investigaciones (Xu et al., 2022). La coautoría se considera una medida de la colaboración. Esta medida refleja los vínculos sociales con mayor intensidad que otras medidas de colaboración. Además, los datos bibliométricos también contienen información sobre las instituciones y los países de los autores, por lo que también se pueden examinar las redes de colaboración entre instituciones y países (Zupic & Čater, 2015). Este estudio realizó un análisis de coautoría por países para revelar la red de interacción social del campo.

Resultados

El resumen de las publicaciones sobre EE

La Tabla I presenta la visión general de las publicaciones sobre EE. Las publicaciones sobre EE abarcan el periodo comprendido entre 1970 y 2022 y hay un total de 1315 documentos. La tasa de crecimiento anual de las publicaciones es del 8,92%. La bibliografía incluye contribuciones de 78 países y un total de 2349 autores.

TABLA I. Información básica sobre las publicaciones

Duración |

1970-2022 |

Publicaciones |

1315 |

Tasa de crecimiento anual |

8,92 |

Publicación Edad media |

8,07 |

Promedio de citas por publicación |

12,7 |

Referencias |

32021 |

Palabras clave del autor |

2368 |

Palabra clave plus |

1824 |

Autores |

2349 |

Países |

78 |

Documentos de autor único |

267 |

Coautores por documento |

2,5 |

Coautorías internacionales %. |

10,65 |

Fuente: Elaboración propia.

La Figura II presenta el número de publicaciones sobre EE y el número medio de citas por año. Se observa que el número de publicaciones sobre EE ha aumentado considerablemente a lo largo de los años. No hubo un número elevado de publicaciones en el periodo comprendido entre los años setenta y 2002. Especialmente desde 2002, se ha producido un periodo de aumento del número de publicaciones. En 2015, se produjo un descenso en el número de publicaciones, pero el aumento continuó en los años siguientes. Esta tendencia ha alcanzado su punto máximo en los últimos 10 años, con un 68% del total de publicaciones. Por otra parte, el número medio de citas por año no es regular y fluctúa constantemente al alza y a la baja.

FIGURA II. Publicación de literatura de EE y medias de citas

Fuente: Elaboración propia.

Las publicaciones más influyentes

La Tabla II presenta la lista de las diez publicaciones más citadas en la literatura sobre EE. La publicación con más citas totales (CT) y citas totales por año (CTY) fue la investigación de Emrouznejad et al. (2008). Este estudio examinó un historial bibliográfico de 30 años de la literatura del análisis envolvente de datos. Uno de los resultados importantes de la investigación es que la bibliografía sobre el uso del análisis envolvente de datos ha aumentado significativamente durante este periodo. Avkiran (2001) y Abbott y Doucouliagos (2003), que se encuentran entre los tres primeros según el número total de citas, examinaron la eficiencia técnica y de escala de las universidades en Australia.

TABLA II. Publicaciones más influyentes en la literatura sobre EE

Autor(es) |

Publicación |

TC |

TCY |

Evaluación de la investigación en eficiencia y productividad: una encuesta y análisis de los primeros 30 años de literatura académica en la DEA. |

703 |

46,87 |

|

Investigación de la eficiencia técnica y de escala de las universidades australianas mediante el análisis envolvente de datos |

359 |

16,32 |

|

La eficiencia de las universidades australianas: Un análisis envolvente de datos |

349 |

17,45 |

|

El análisis envolvente de datos y su aplicación a la medición de la eficiencia en la enseñanza superior |

309 |

18,18 |

|

Crecimiento y eficiencia productiva de las licencias universitarias de propiedad intelectual |

284 |

13,52 |

|

Financiación de la investigación universitaria y resultados de las publicaciones: comparación internacional |

260 |

20,00 |

|

Determinar la eficacia de la enseñanza y la investigación |

255 |

9,11 |

|

Comparación de departamentos universitarios |

216 |

6,55 |

|

|

Medir la eficacia de la transferencia de tecnología universitaria |

186 |

11,63 |

|

Eficiencia de la enseñanza secundaria en distintos países: un análisis semiparamétrico con insumos no discrecionales |

160 |

9,41 |

TC: total de citas, TCY: total de citas por año. Las publicaciones están ordenadas por TC. Fuente: Elaboración propia.

Las revistas más productivas e influyentes en la literatura de EE.

En la Tabla III figuran las diez revistas más prolíficas e influyentes de la literatura sobre EE. La revista con mayor número de publicaciones es “Revista de Economía de la Educación”. Esta revista publica investigaciones sobre políticas y finanzas educativas, producción de capital humano y rendimientos del capital humano. El hecho de que la revista publique temas relacionados con la política y las finanzas de la educación es un factor importante para que sea la revista con mayor número de publicaciones en el campo de la EE. Esta revista también ocupa el primer lugar en cuanto al número total de citas. La segunda revista que contribuye a este campo es “Ciencias de la Planificación Socioeconómica”. Ocupa el segundo lugar en cuanto a número de publicaciones y citas totales. La revista que destaca en la lista es “Revista de la Sociedad de Investigación Operativa”. Esta revista, que publica estudios sobre la toma de decisiones y la investigación operativa, tiene el valor CP más alto. Esto demuestra que los estudios publicados tienen un alto impacto y esto puede aumentar la importancia de la revista en el campo de la EE en el futuro.

TABLA III. Las revistas más productivas e influyentes

Rango |

Revista |

NP |

TC |

CP |

h indice |

1 |

Economics of Education Review |

34 |

1684 |

49,5 |

21 |

2 |

Socio-Economic Planning Sciences |

33 |

1438 |

43,6 |

13 |

3 |

Applied Economics |

27 |

566 |

21,0 |

13 |

4 |

Education Economics |

22 |

817 |

37,1 |

16 |

5 |

European Journal of Operational Research |

19 |

868 |

45,7 |

13 |

6 |

Journal of The Operational Research Society |

17 |

866 |

50,9 |

13 |

7 |

Scientometrics |

14 |

347 |

24,8 |

9 |

8 |

İnternational Journal of Educational Development |

12 |

69 |

5,8 |

4 |

9 |

Journal of Productivity Analysis |

12 |

194 |

16,2 |

9 |

10 |

Higher Education |

10 |

336 |

33,6 |

8 |

NP: número de publicaciones, CT: total de citas, CP: media de citas por publicación. Las revistas se enumeran según el número de publicaciones. Fuente: Elaboración propia.

Los autores más prolíficos e influyentes de la literatura de EE

La Tabla IV presenta la lista de autores que han hecho contribuciones significativas a la literatura sobre EE. Los diez primeros autores figuran en la lista según el número de publicaciones. Agasisti, T. encabeza la lista con 38 publicaciones. En cuanto al número de publicaciones, se observa que este autor ha publicado un número considerablemente mayor de publicaciones en comparación con otros autores. En segundo lugar, se encuentra Johnes, J. La característica llamativa de este autor es que sus publicaciones son muy citadas. Tienen el valor CP más alto entre todos los demás autores. Otros autores entre los cuatro primeros tanto en términos de NP como de CP son Johnes, G. y De, W.K.

TABLA IV. Los autores más productivos e influyentes

Rango |

Autores |

NP |

TC |

CP |

h_indice |

1 |

Agasisti, T. |

38 |

1071 |

28,2 |

20 |

2 |

Johnes, J. |

18 |

1047 |

58,2 |

13 |

3 |

Johnes, G. |

16 |

618 |

38,6 |

11 |

4 |

De W. K. |

15 |

589 |

39,3 |

12 |

5 |

Prior, D. |

14 |

177 |

12,6 |

7 |

6 |

Tran, C. |

11 |

85 |

7,7 |

5 |

7 |

Ruggiero, J. |

10 |

237 |

23,7 |

8 |

8 |

Villano, R. |

10 |

86 |

8,6 |

5 |

9 |

Barra, C. |

9 |

134 |

14,9 |

7 |

10 |

Zotti, R. |

9 |

134 |

14,9 |

7 |

NP: número de publicaciones, CT: total de citas, CP: media de citas por publicación. Los autores se enumeran según el número de publicaciones. Fuente: Elaboración propia.

Instituciones que más contribuyen a la literatura sobre EE

La Tabla V presenta la lista de instituciones que han hecho contribuciones significativas a la literatura sobre EE. Se observa que la Universidad de Lancaster es la que más ha contribuido a la literatura sobre EE. Le siguen la Universidad Politécnica de Milán y la Universidad de Maastricht. Entre los principales contribuyentes, hay cuatro instituciones de España. Entre las instituciones de los diez primeros puestos, todos los países, excepto Australia, se encuentran en Europa.

TABLA V. Instituciones que más contribuyen

Rango |

Afiliación |

NP |

País |

1 |

Universidad de Lancaster |

23 |

Reino Unido |

2 |

Universidad Politécnica de Milán |

17 |

Italia |

3 |

Universidad de Maastricht |

15 |

Países Bajos |

4 |

Universidad Autónoma de Barcelona |

13 |

España |

5 |

Universidad de Granada |

13 |

España |

6 |

Universidad de Nueva Inglaterra |

13 |

Australia |

7 |

Universidad Complutense de Madrid |

12 |

España |

8 |

Universidad de Economía y Empresa de Praga |

12 |

Chequia |

9 |

Universidad Católica de Lovaina |

11 |

Bélgica |

10 |

Universidad de Extremadura |

9 |

España |

Fuente: Elaboración propia.

Países con mayor contribución a la literatura sobre EE.

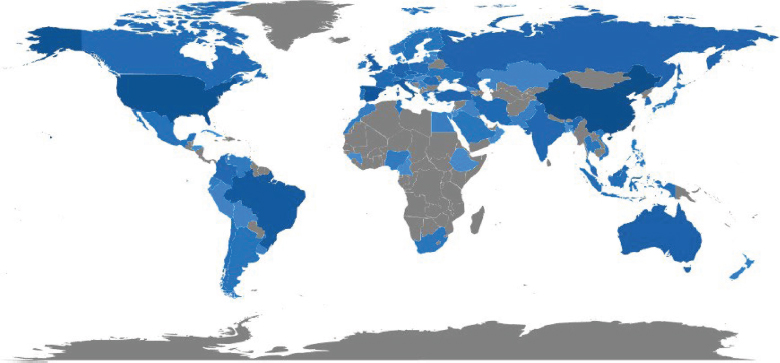

La Figura III presenta la distribución del número de publicaciones de 78 países que han contribuido a la literatura sobre EE. El país que más ha contribuido a la literatura sobre EE es China, con 323 publicaciones. EE.UU. ocupa el segundo lugar con 229 publicaciones. En tercer lugar, se encuentra España con 164 publicaciones, en cuarto lugar, Brasil con 117 publicaciones y en quinto lugar Italia con 112 publicaciones. A estos países les siguen el Reino Unido, Australia, Alemania, Chequia y Rusia. Se observa que los países que menos contribuyen son los del continente africano.

FIGURA III. Los países que más contribuyen

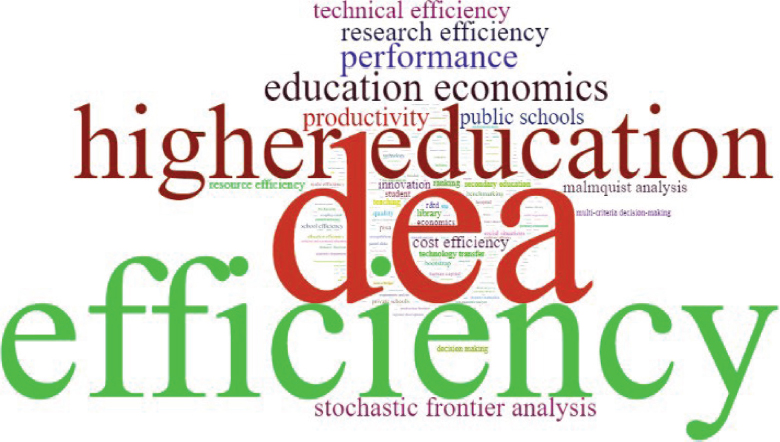

Los conceptos básicos de la literatura sobre EE

Se realizó un análisis de “Nube de palabras” para revelar la estructura de los conceptos en la bibliografía sobre EE. Este análisis se basó en las palabras clave de los autores. La Figura IV presenta los resultados del análisis. Las palabras que más se repiten en la literatura sobre EE son “eficiencia”, “análisis envolvente de datos (DEA)”, “enseñanza superior”, “economía de la educación” y “rendimiento”. El DEA es uno de los métodos no paramétricos utilizados para medir la eficiencia de las unidades de decisión. Se puede considerar el hecho de que DEA sea el concepto más utilizado como un indicador de que es uno de los métodos más utilizados en la medición de la eficiencia. Aunque en la literatura sobre EE se han realizado estudios en diferentes niveles educativos, se observa que hay más estudios relacionados con la medición de la eficiencia en la “educación superior”. La presencia del término “eficiencia de la investigación” en el mapa es uno de los indicadores de ello.

FIGURA IV. Conceptos básicos

El tamaño de letra de las palabras es proporcional a su frecuencia de aparición en las palabras clave). Fuente: Elaboración propia con R Bibliometrix.

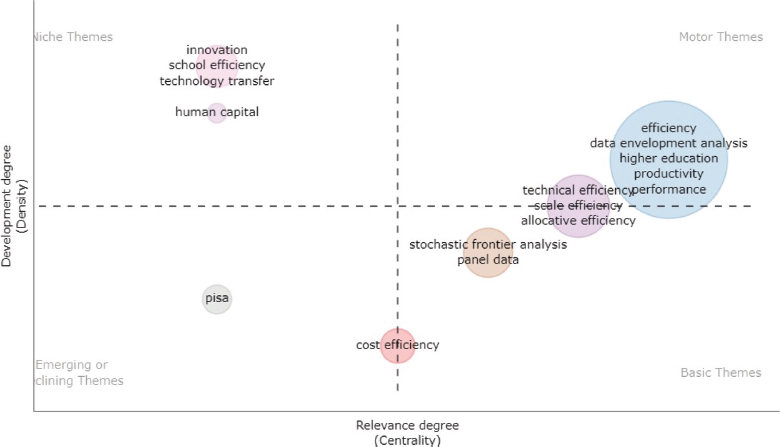

La visión de los temas en la literatura sobre EE

Para responder a la segunda pregunta de la investigación se realizó un análisis temático. La Figura V presenta los resultados del análisis. En la literatura sobre EE, los estudios sobre educación superior destacan entre los temas populares (temas motores) relacionados con la estructuración del marco conceptual del campo (Abbott & Doucouliagos, 2003). En este tema, cabe destacar que la DEA como método es una herramienta importante para medir la eficiencia (Abbott & Doucouliagos, 2003; Avkiran, 2001; Canal et al., 2015). Además, este tema está bordeado por los “temas centrales” que revelan los conceptos que sustentan el campo y se relacionan con las edades básicas de construcción de la literatura de EE. Otro tema dentro de los temas motores son los tipos de eficiencia. Este tema incluye la eficiencia técnica, la eficiencia de escala, la eficiencia distributiva y la eficiencia de costes. Estos cuatro tipos de actividades se encuentran entre los principales tipos de actividades frecuentemente vistos en la literatura (Andersson et al., 2017; Avkiran, 2001; Turkan & Ozel, 2017). El “análisis de frontera estocástica” es un método paramétrico de medición de la eficiencia que se utiliza con frecuencia en la medición de la eficiencia, aunque no tanto como el DEA (Khodadadipour et al., 2021). Este método se encuentra dentro del área central de la literatura sobre EE. Existen muchos estudios sobre la medición de la eficiencia con datos de panel (Agasisti & Dal Bianco, 2009; Canal et al., 2015). Este tipo de datos incluye datos que abarcan más de un periodo de tiempo y la medición de la eficiencia se produce con estos datos. De este modo, se puede analizar el cambio en la eficiencia de las unidades de toma de decisiones en diferentes periodos de tiempo.

FIGURA V. Visión temática de la literatura sobre EE

Nota: Frecuencia mínima de clusters:5, número de etiquetas: 5, número de palabras: 400. Fuente: Elaboración propia con R Bibliometrix.

El área en la que aparece el concepto “PISA” en el mapa temático hace referencia a un tema que ha surgido recientemente o que está perdiendo gradualmente su influencia. Recientemente, en la literatura de EE han surgido estudios en los que se realizan comparaciones entre países de la eficiencia considerando el rendimiento de los países en los exámenes PISA (Agasisti & Zoido, 2018; Delprato & Antequera, 2021). Por lo tanto, las comparaciones de eficiencia entre países basadas en PISA tienen el potencial de convertirse en objeto de más investigaciones con el tiempo.

Por último, los temas emergentes y de nicho son “innovación”, “eficiencia escolar”, “transferencia de tecnología” y “capital humano”. Este tema analiza las actividades basadas en el rendimiento académico de las escuelas primarias y secundarias de una región específica (Agasisti y Zoido, 2018; Barra y Zotti, 2017; Delprato y Antequera, 2021). Los estudios realizados bajo este tema también incluyeron comparaciones de la eficiencia de las escuelas en regiones con diferentes niveles de desarrollo. Dentro de este tema, algunos estudios que analizan la relación entre las universidades y la innovación desde diferentes perspectivas (Shi, et al., 2020). La eficiencia tecnológica, científica y de innovación regional de las universidades, la contribución de las universidades a la innovación regional y la relación entre ellas, y el efecto de la cooperación industria-universidad en la eficiencia de la innovación son algunos de los temas examinados (Agasisti et al., 2019a; Barra & Zotti, 2018; Gong et al., 2022). Un campo importante de la eficiencia de las universidades es la transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos en la universidad a la industria. Por lo tanto, la eficiencia de la transferencia de tecnología también se analiza en el contexto de diferentes países (Agasisti et al., 2019a; Anderson et al., 2007). La relación entre la eficiencia de la transferencia de tecnología de las universidades y el espíritu empresarial también se encuentra entre las cuestiones examinadas. Además de estos, los estudios sobre el capital humano en las universidades también son uno de los temas que se han investigado en los últimos años. La evaluación de la eficiencia de producción de los recursos humanos de las universidades, la evaluación de la eficiencia del personal, la gestión de los recursos humanos y el desarrollo de la eficiencia de este recurso pasan a primer plano. La comparación de la eficiencia de los distintos métodos de aprendizaje en el desarrollo de los recursos humanos y la relación entre la eficiencia de la educación y el nivel de desarrollo humano son algunos de los temas de nicho que destacan en la bibliografía.

Temas de actualidad en la literatura sobre EE

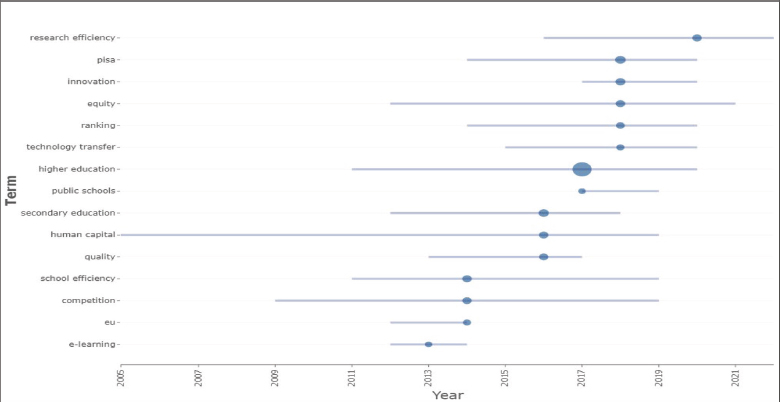

El estudio llevó a cabo un análisis de “Temas de tendencia” para identificar los temas de investigación de tendencia en la literatura sobre EE. La Figura VI presenta los resultados del análisis. Cuando se examina la figura, se puede ver que hay diferentes temas que han sido tendencia en la literatura sobre EE en los últimos años. En los últimos años, la atención se ha centrado en los estudios que miden la eficacia investigadora de las universidades. La determinación de la eficiencia educativa de los países basada en los exámenes PISA (Agasisti & Zoido, 2018; Delprato & Antequera, 2021), la eficiencia de innovación de las universidades (Shi, et al., 2020), la eficiencia de las escuelas (Agasisti & Zoido, 2018), la eficiencia de transferencia de tecnología de las universidades (Agasisti et al., 2019a; Anderson et al., 2007), y el capital humano (Barra & Zotti, 2017) se encuentran entre los temas de nicho en el análisis temático anterior. Por lo tanto, estos nichos temáticos también se han convertido en trending topics en los últimos años. Entre los trending topics, el tema más estudiado y dominante en la literatura es el estudio de la eficiencia de las instituciones de educación superior. Además, la eficiencia de la educación financiada con fondos públicos, como la eficacia de las instituciones de educación superior de propiedad estatal, las universidades, las universidades nacionales, las bibliotecas pertenecientes a universidades públicas y la eficacia de los gastos estatales, también son trending topics.

FIGURA VI. Temas de actualidad en la literatura sobre EE

El tamaño del círculo indica la proporción con respecto al total de publicaciones, y la longitud de la línea indica el alcance del tema examinado. Fuente: Elaboración propia con R Bibliometrix.

Uno de los temas de moda en la literatura sobre EE es la calidad. La evaluación eficiente de la calidad del aprendizaje de los estudiantes, la calidad de la educación empresarial, la calidad de la enseñanza y la investigación, y la investigación eficiente sobre el impacto de la calidad del profesorado en el rendimiento de los estudiantes son algunos de los temas examinados (Arbano et al., 2022; Lee & Johnes, 2022). Además, la investigación sobre la calidad de los programas educativos en la enseñanza superior y la investigación de la eficiencia basada en variables de calidad se encuentran entre los temas de tendencia en la literatura de la EE.

En la literatura sobre EE, algunos estudios examinan la competencia de escuelas y universidades en función de la eficiencia (Liu y Xu, 2017). Entre los temas examinados se encuentran el impacto de la competencia entre universidades en la eficiencia y el impacto de la competencia entre escuelas en la eficiencia. Además, la relación entre la competencia y la eficiencia de las instituciones regionales de educación superior, el impacto de la eficiencia financiera de las universidades en la competitividad nacional y el impacto de la cooperación escolar en la eficiencia han sido objeto de estudio recientemente.

En la literatura de EE, los países europeos y la eficiencia del sistema educativo europeo son uno de los principales intereses de los autores (Agasisti et al., 2019b). El examen de la eficiencia del sistema europeo de educación superior y el análisis comparativo de la eficiencia educativa de diferentes países de Europa se encuentran entre estos temas. Áreas específicas de investigación incluyen la eficiencia de la investigación y el desarrollo del sistema educativo europeo o la eficiencia de los fondos estructurales europeos.

Uno de los temas de moda en la literatura sobre EE son las aplicaciones del e-learning (Chang, 2013). En la bibliografía se examinan, entre otros temas, la eficiencia de las universidades de educación a distancia, la eficiencia de los sistemas de aprendizaje electrónico y la comparación de la eficiencia de los sistemas tradicionales y de aprendizaje electrónico. Además de estos, también hay áreas de estudio como el examen del impacto del uso de aplicaciones móviles digitales de e-learning en la eficiencia de la escuela.

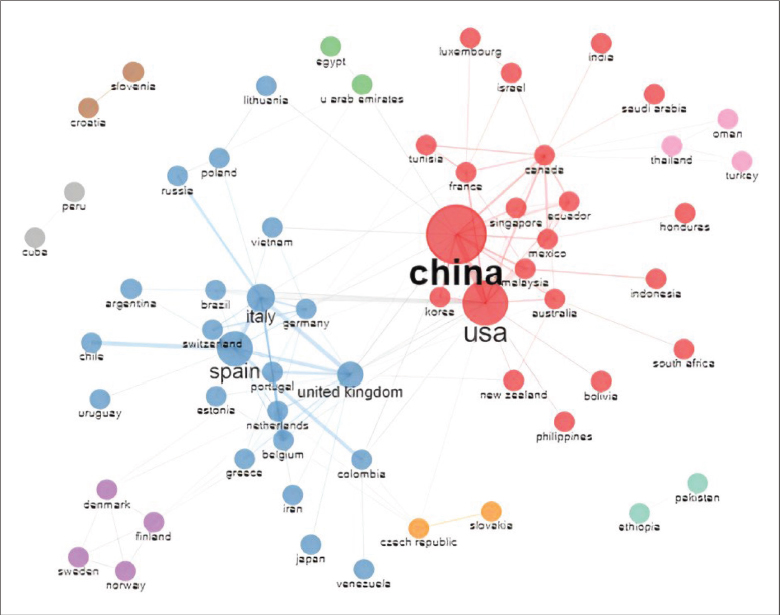

Red de colaboración entre países en la literatura sobre EE

Para revelar la red de colaboración de los países que contribuyen a la literatura sobre EE, se realizó un análisis de la red de colaboración de 78 países. El análisis determinó que 18 de estos países no colaboraban. El análisis incluyó a los 60 países restantes y la Figura VII presenta los resultados. Los países con mayor número de colaboraciones en la literatura sobre EE son China, EE.UU., España, Reino Unido e Italia. China domina la red de colaboración, seguida de Estados Unidos. Se puede decir que los países con baja participación en la red de colaboración colaboran con países geográficamente cercanos a ellos. Por ejemplo, la colaboración Egipto-EUA, la colaboración Dinamarca-Suiza-Finlandia-Noruega, y la colaboración Perú-Cuba. La colaboración Eslovaquia-República Checa.

FIGURA VII. Red de colaboración entre países

El tamaño del círculo indica la extensión de la colaboración y el grosor de las líneas entre países indica la intensidad de la colaboración. El análisis incluye los países con al menos un vínculo de colaboración. Fuente: Elaboración propia con R Bibliometrix.

Discusión

La eficiencia es un tema de investigación estudiado por muchas disciplinas. La investigación sobre la eficiencia se ha llevado a cabo en muchos ámbitos, como las instituciones educativas, los estudiantes, los programas y las unidades académicas. Ha surgido la necesidad de cartografiar la literatura sobre EE para abordar de forma exhaustiva esta literatura que se ha acumulado a lo largo del tiempo, revisar el campo de la EE y proporcionar una perspectiva a los investigadores. Basándose en esta necesidad, esta investigación pretende abordar la investigación sobre la eficiencia en el campo de la educación desde una perspectiva holística, explorar la estructura intelectual del campo, revelar patrones en la literatura y contribuir al avance del campo de formas nuevas y significativas. Para lograr este objetivo, el estudio buscó respuestas a cuatro preguntas. Éstas son: conocer la bibliografía básica de la educación ambiental, identificar los temas del campo, identificar los temas de tendencia del campo y revelar la interacción social de los países que contribuyen al campo. Para ello, se realizó un análisis bibliométrico de un total de 1.315 publicaciones que abarcaban el periodo comprendido entre 1970 y 2022 utilizando las bases de datos Web of Science y SCOPUS.

En general, la bibliografía sobre EE ha mostrado un crecimiento continuo desde 1970. En concreto, los avances de los últimos 10 años abarcan el 68% de la bibliografía sobre EE que abarca casi 50 años. Se han realizado investigaciones sobre diversos tipos de eficiencias en muchos campos, desde la educación básica hasta las universidades, las unidades académicas y los sistemas educativos de los países. El estudio de De Witte y López-Torres (2017) también lo ha demostrado claramente. En la literatura sobre EE, la razón más fundamental para la mejora continua es la necesidad de hacer el uso más eficaz de los limitados recursos disponibles, como el presupuesto educativo, el personal, la tecnología y la infraestructura. La eficiencia educativa es un importante tema de debate entre los responsables políticos, los profesores y otras partes interesadas. Aparte de la creciente concienciación sobre la eficiencia pública, el aumento del coste de la educación es una de las razones del creciente interés por la eficiencia educativa (De Witte & López-Torres, 2017). Es deseable que todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la educación superior, lleven a cabo sus actividades de la manera más eficaz. La forma de determinarlo es medir la eficiencia de las unidades de decisión de acuerdo con el propósito. Se puede considerar el crecimiento significativo de la literatura sobre EE, especialmente en los últimos 10 años, como un indicio de que la literatura crecerá para alcanzar los mismos objetivos en el futuro.

Diversas revistas han contribuido a este desarrollo de la literatura sobre EE. La naturaleza interdisciplinar de la investigación en economía de la educación ha contribuido significativamente a la aparición de esta diversidad. Aunque una gran variedad de disciplinas y revistas han contribuido a la literatura sobre EE, la “Revista de Economía de la Educación” ha dominado la literatura. Esta revista lleva publicando muchos artículos de calidad en el campo de la EE desde 1981. Esta revista puede considerarse tanto un recurso crucial para los investigadores que desean publicar trabajos de investigación en el campo de la EE como una importante alternativa en cuanto a oportunidades de publicación.

Si observamos la bibliografía sobre EE desde una perspectiva mundial, el hecho de que China y EE.UU. sean los dos países que más han contribuido a este campo puede atribuirse al mayor número de instituciones de enseñanza superior y, por tanto, al mayor número de investigadores de estos países. Sin embargo, el hecho de que los investigadores de algunos países se especialicen y lleven a cabo investigaciones en el campo de la EE hace que estos países destaquen. Por ejemplo, Agasisti T. (de Italia) resulta ser el autor más prolífico en este campo. Esto contribuyó a que Italia entrara en la categoría de países productivos.

El análisis de palabras clave muestra que DEA es bastante dominante entre los métodos de medición de la eficiencia. Este hallazgo respalda a De Witte y López-Torres (2017), y Villano y Tran (2021). Uno de los métodos utilizados con frecuencia en la medición de la EE es el análisis de frontera estocástica. Sin embargo, hay algunas razones por las que DEA se utiliza más en la medición de la eficiencia. DEA es un método de optimización de la programación matemática. DEA es un método que puede medir la eficiencia de unidades con múltiples entradas y múltiples salidas (Gralka et al., 2019; Mikušová, 2017). El propósito de DEA es determinar la eficiencia del uso de recursos en diferentes organizaciones y las tecnologías disponibles utilizadas y establecer una medida para evaluar los éxitos u oportunidades de conservación de recursos para cada forma de toma de decisiones a la que se asignan los recursos (Charnes et al., 1978). Los métodos no paramétricos de medición de la eficiencia, como el DEA, han despertado el interés de investigadores de muchos campos de la ciencia, especialmente de los científicos especializados en gestión. Esto se debe a que puede aplicarse para medir la eficiencia técnica de las unidades de toma de decisiones considerando únicamente los insumos y los productos sin ninguna información sobre precios y teniendo en cuenta múltiples insumos y productos (Villano y Tran, 2021). Las instituciones educativas no son organizaciones que intenten alcanzar sus objetivos con un único input y un único output. Por el contrario, funcionan utilizando múltiples inputs y outputs. Las instituciones educativas son organizaciones sin ánimo de lucro que carecen de precios de entrada y salida (Andersson et al., 2017). Las estimaciones de eficiencia basadas en DEA son, por tanto, un enfoque teóricamente sólido para instituciones educativas con múltiples inputs y outputs sin información de precios (Villano & Tran, 2021).

A pesar del predominio metodológico del DEA en la literatura sobre EE, la educación superior tiene un dominio significativo entre los niveles educativos que se han analizado en términos de eficiencia. Tras los drásticos recortes del gasto público en muchos países desarrollados en la década de 1980, la eficiencia en la enseñanza superior se convirtió en un tema de debate particular (Peters, 1992). El rápido aumento del número de estudiantes, unido a estos recortes, suscitó preocupación por el rendimiento de las instituciones de enseñanza superior. Durante este periodo, los gobiernos intentaron satisfacer la creciente demanda de enseñanza superior con los mismos o menores niveles de financiación. Se desarrolló una visión negativa relacionada con la eficiencia debido a la reducción de los recursos asignados por los financiadores públicos (Kupriyanova et al., 2018). Sin embargo, el valor de la eficiencia se restableció con la adopción de nuevos principios de gestión pública en la educación superior (Broucker et al., 2015). El hecho de que la demanda de educación superior siga aumentando en la actualidad, el incremento de los importes de gasto en este sentido y la correcta realización de las misiones y actividades que se esperan de la educación superior hicieron que el tema de la eficiencia en la educación superior siguiera siendo prevalente.

El tema de la eficiencia de la investigación en educación superior, que domina la literatura sobre EE, se ha diversificado con el tiempo. Como indicador de ello se pueden considerar los estudios de eficiencia sobre innovación, transferencia de tecnología y recursos humanos que surgieron en esta investigación. En una economía basada en el conocimiento, las instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico innovador como productoras y transmisoras de conocimientos (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995; Perkmann et al., 2013). Los procesos innovadores se consideran el motor del desarrollo económico (Dunning, 2000). Desde la década de 1970, los países industrializados han puesto en marcha numerosas iniciativas para promover una colaboración más estrecha entre las universidades y la industria, con la esperanza de estimular la innovación y el crecimiento económico. De este modo, el papel de las universidades en materia de innovación se ha ido ampliando gradualmente (Anselin et al., 1997; Feller et al., 2002). Los países con un mayor rendimiento en innovación suelen lograr un mayor crecimiento económico, una mayor competitividad y un mejor nivel de vida (Acs et al., 2002). Los procesos de innovación de las instituciones educativas, y de las universidades en particular, son fundamentales para garantizar un crecimiento económico sostenible (Shi et al., 2020). Este importante vínculo entre las universidades y la innovación ha allanado el camino para la evaluación de la eficiencia innovadora de las universidades en términos regionales, tecnológicos, científicos y empresariales.

En los últimos años, el interés por la eficiencia en la educación ha aumentado en términos prácticos y académicos (Goldstein y Woodhouse, 2000). Paralelamente, la investigación sobre la eficiencia del capital humano ha cobrado importancia en la literatura sobre EE. Una de las razones del surgimiento de la investigación en este ámbito es la creciente importancia de las instituciones educativas en la economía, ya que proporcionan formación intelectual, capital humano de mayor calidad y mayor productividad laboral (Blau, 1996). Son varias las actividades que las universidades pueden realizar para impulsar el desarrollo económico. Entre ellas se encuentran tanto la creación de conocimiento como las relacionadas con la innovación regional a través de la investigación y la transferencia de tecnología (Barra & Zotti, 2017). Los individuos altamente cualificados y bien formados son uno de los principales productos de las universidades. También son el motor del desarrollo económico (Florida et al., 2008). Por lo tanto, se puede decir que los temas del capital humano y la transferencia de tecnología han estado recientemente a la vanguardia del examen de la eficiencia de las universidades.

Este rápido crecimiento de la bibliografía sobre EE, especialmente en los últimos 10 años, puede ser un indicador del crecimiento futuro. Por lo tanto, es posible que en el futuro sea necesario revisar periódicamente la bibliografía sobre EE. Una revisión más exhaustiva de la bibliografía sobre EE mediante la ampliación de las bases de datos utilizadas en este estudio y la identificación de las tendencias de investigación en este campo puede considerarse un camino a seguir para futuras investigaciones.

La limitación de esta investigación son las bases de datos utilizadas. En este estudio se han utilizado Web of Science y SCOPUS, que no se utilizan juntas en muchos estudios bibliométricos, para cubrir la literatura sobre EE de la forma más amplia posible. Sin embargo, se pueden encontrar estudios sobre literatura de EE en otras bases de datos distintas de estas dos. Estas bases de datos también pueden incluirse en futuras investigaciones. En segundo lugar, aunque se utilizó una estrategia de búsqueda exhaustiva para llegar a todas las publicaciones relevantes, no se pudo llegar a todas las publicaciones relevantes en ambas bases de datos. Esto puede deberse al alcance de la estrategia de búsqueda, a la falta de títulos, resúmenes y palabras clave utilizadas por los autores en sus publicaciones. Los estudios de análisis bibliométrico necesitan datos bibliométricos. WOS y Scopus son dos grandes bases de datos utilizadas con frecuencia para los análisis bibliométricos. En este estudio, a diferencia de muchos otros, se amplió el alcance de la investigación utilizando conjuntamente estas dos grandes bases de datos. Sin embargo, esta investigación no pretende que todos los estudios sobre la eficiencia en la educación estén incluidos en el conjunto de datos. Porque hay muchas bases de datos aparte de estas dos grandes bases de datos. Sin embargo, la mayoría de ellas no proporcionan datos bibliométricos. En consecuencia, aunque el conjunto de datos de esta investigación es amplio, puede haber muchos estudios que no estén incluidos en el análisis.

Cuando se evalúan los resultados de esta investigación en su conjunto, se observa lo siguiente. En primer lugar, existe un interés creciente por la eficacia en la educación. Esta situación tiene por objeto obtener el máximo rendimiento de las inversiones realizadas en educación y de los insumos utilizados. Porque, el uso eficiente de los recursos educativos evita el despilfarro de recursos y maximiza los rendimientos económicos y sociales esperados de la educación. En segundo lugar, esta investigación ha analizado exhaustivamente la literatura sobre la eficiencia educativa con datos a largo plazo. Los resultados de esta investigación ofrecen una visión general del campo a los investigadores o a los investigadores que inician su carrera y trabajan sobre la eficiencia educativa. Los resultados de este estudio proporcionan una visión holística del campo y permiten a los investigadores especializados en eficiencia educativa examinar la situación actual y trazar futuras líneas de investigación.

Conclusión

A partir de las bases de datos Web of Science y SCOPUS, este artículo ofrece una visión general de la bibliografía sobre EE desde 1970 hasta 2022 a través de un total de 1.315 documentos. También se identifican temas y tendencias en este campo y se aborda la creciente literatura sobre EE desde una perspectiva holística. Los resultados de esta investigación revelan que la bibliografía sobre EE crece a un ritmo del 9% anual. El crecimiento, especialmente en los últimos 10 años, abarca el 68% de toda la bibliografía sobre EE. La publicación clave en este campo es Emrouznejad et al. (2008), que revisa 30 de literatura sobre DEA. La revista clave en este campo es “Revista de Economía de la Educación”. El autor que más ha contribuido al campo es Agasisti, T con 38 publicaciones y una media de 28,2 citas por publicación. La institución que más ha contribuido a la literatura sobre EE es la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido. De los 78 países que contribuyen al campo, China es el mayor contribuyente y colaborador, seguido de EE.UU. Las palabras que más se repiten son “DEA”, “eficiencia” y “enseñanza superior”. DEA, SFA, educación superior, productividad, rendimiento, eficiencia técnica, eficiencia de asignación, eficiencia de escala y eficiencia de costes son los temas principales del campo. La evaluación de la eficiencia basada en el examen PISA es un nuevo tema emergente en el campo. En particular, la innovación, la transferencia de tecnología y el capital humano son temas de nicho relacionados con las universidades. Además, la eficiencia de la investigación, la clasificación, la calidad, la eficacia escolar, la competencia, el aprendizaje electrónico y la investigación sobre la eficiencia de la educación europea son algunos de los temas de tendencia.

Referencias bibliográficas

Abbott, M., & Doucouliagos, C. (2003). The efficiency of Australian universities: A data envelopment analysis. Economics of Education Review, 22(1), 89-97. https://doi.org/10.1016/S0272-7757(01)00068-1

Acs, Z. J., Anselin, L., & Varga, A. (2002). Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge. Research Policy, 31(7), 1069-1085. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00184-6

Adamides, E. D., & Karacapilidis, N. (2006). Information technology support for the knowledge and social processes of innovation management. Technovation, 26(1), 50-59. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.07.019

Afonso, A., & Aubyn, M. S. (2006). Cross-country efficiency of secondary education provision: A semi-parametric analysis with non-discretionary inputs. Economic Modelling, 23(3), 476-491. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2006.02.003

Agasisti, T. (2014). The efficiency of public spending on education: an empirical comparison of EU countries. European Journal of Education, 49(4), 543-557. https://doi.org/10.1111/ejed.12069

Agasisti, T., Barra, C., & Zotti, R. (2019a). Research, knowledge transfer, and innovation: The effect of Italian universities’ efficiency on local economic development 2006-2012. Journal of Regional Science, 59(5), 819-849. https://doi.org/10.1111/jors.12427

Agasisti, T., & Dal Bianco, A. (2009). Reforming the university sector: effects on teaching efficiency-evidence from Italy. Higher Education, 57(4), 477-498. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9157-x

Agasisti, T., Munda, G., & Hippe, R. (2019b). Measuring the efficiency of European education systems by combining data envelopment analysis and multiple-criteria evaluation. Journal of Productivity Analysis, 51(2-3), 105-124. https://doi.org/10.1007/s11123-019-00549-6

Agasisti, T., & Zoido, P. (2018). Comparing the efficiency of schools through international benchmarking: Results from an empirical analysis of OECD PISA 2012 data. Educational Researcher, 47(6), 352-362. https://doi.org/10.3102/0013189x18777495

Anastasiou, A., Kounetas, K., Mitropoulos, P., & Mitropoulos, Y. (2007). Evaluating efficiency of university academic departments. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 10(3), 409-431. https://doi.org/10.1080/09720502.2007.10700502

Andersson, C., Antelius, J., Mansson, J., & Sund, K. (2017). Technical efficiency and productivity for higher education institutions in Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research, 61(2), 205-223. https://doi.org/10.1080/00313831.2015.1120230

Anderson, T. R., Daim, T. U., & Lavoie, F. F. (2007). Measuring the efficiency of university technology transfer. Technovation, 27(5), 306-318. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.10.003

Ang, S., Zheng, R., Wei, F. Q., & Yang, F. (2021). A modified DEA-based approach for selecting preferred benchmarks in social networks. Journal of the Operational Research Society, 72(2), 342-353. https://doi.org/10.1080/01605682.2019.1671155

Anselin, L., Varga, A., & Acs, Z. (1997). Local geographic spillovers between university research and high technology innovations. Journal of Urban Economics, 42(3), 422-448. https://doi.org/10.1006/juec.1997.2032

Arbona, A., Giménez, V., López-Estrada, S., & Prior, D. (2022). Efficiency and quality in Colombian education: An application of the metafrontier Malmquist-Luenberger productivity index. Socio-Economic Planning Sciences, 79, 101122. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101122

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. Journal of Informetrics, 11(4), 959-975. https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

Aria, M., Cuccurullo, C., D’Aniello, L., Misuraca, M., & Spano, M. (2022). Thematic analysis as a new culturomic tool: The social media coverage on COVID-19 Pandemic in Italy. Sustainability, 14(6), 36-43. https://doi.org/10.3390/su14063643

Auranen, O., & Nieminen, M. (2010). University research funding and publication performance-An international comparison. Research Policy, 39(6), 822-834 https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.03.003

Avkiran, N. K. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities through data envelopment analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35(1), 57-80. https://doi.org/10.1016/S0038-0121(00)00010-0

Barra, C., & Zotti, R. (2017). Investigating the human capital development-growth nexus: Does the efficiency of universities matter? International Regional Science Review, 40(6), 638-678. https://doi.org/10.1177/0160017615626215

Barra, C., & Zotti, R. (2018). The contribution of university, private and public sector resources to Italian regional innovation system (in) efficiency. The Journal of Technology Transfer, 43(2), 432-457. https://doi.org/10.1007/s10961-016-9539-7

Bayley, T., Begen, M. A., Rodrigues, F. F., & Barrett, D. (2022). Relative efficiency of radiation treatment centers: an application of data envelopment analysis. Healthcare, 10(6). https://doi.org/10.3390/healthcare10061033

Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2013). Measuring the relative efficiency of quality management practices in Turkish public and private universities. Journal of the Operational Research Society, 64(12), 1810-1830. https://doi.org/10.1057/jors.2013.2

Beasley, J. E. (1990). Comparing university departments. Omega, 18(2), 171-183 https://doi.org/10.1016/0305-0483(90)90064-G

Beasley, J. E. (1995). Determining teaching and research efficiencies. Journal of the Operational Research Society, 46(4), 441-452 https://doi.org/10.1057/jors.1995.63

Bessent, A. M., & Bessent, E. W. (1980). Determining the comparative efficiency of schools through data envelopment analysis. Educational Administration Quarterly, 16(2), 57-75. https://doi.org/10.1177/0013161X8001600207

Blau, F. D. (1996). Symposium on primary and secondary education. Journal of Economic Perspectives, 10(4), 3-8.

Broucker, B., De Wit, K., & Leisyte, L. (2015). An evaluation of new public management in higher education. Same rationale, different implementation. EAIR 37th Annual Forum, Krems.

Brzezicki, L. (2020). Efficiency of the university libraries in polish higher education. E-Mentor(1), 61-70. https://doi.org/10.15219/em83.1453

Canal, G. Y., Amado, A. P. G., & Hurtado, M. G. (2015). Research efficiency assessment of Colombian public universities 2003-2012: Data envelopment analysis. Inge Cuc, 11(2), 97-108. https://doi.org/10.17981/ingecuc.11.2.2015.10

Chang, T. Y. (2013). Enhancing e-learning management systems to promoting the management efficiency of tourism and hospitality education. The Anthropologist, 16(3), 473-485. https://doi.org/10.1080/09720073.2013.11891373

Chang, Y. T., Park, H., Lee, S., & Kim, E. (2018). Have Emission Control Areas (ECAs) harmed port efficiency in Europe? Transportation Research Part D-Transport and Environment, 58, 39-53. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.10.018

Chao, S. L., Yu, M. M., & Hsieh, W. F. (2018). Evaluating the efficiency of major container shipping companies: A framework of dynamic network DEA with shared inputs. Transportation Research Part a-Policy and Practice, 117, 44-57. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.08.002

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units. European Journal of Operational Research, 3(4), 339-338.

Chen, Z. F., Matousek, R., & Wanke, P. (2018). Chinese bank efficiency during the global financial crisis: A combined approach using satisficing DEA and Support Vector Machines. North American Journal of Economics and Finance, 43, 71-86. https://doi.org/10.1016/j.najef.2017.10.003

Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: A practical application to the Fuzzy Sets Theory field. Journal of Informetrics, 5(1), 146-166. https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002

Çetin, M., & Maral, M. (2022). An analysis of research on the efficiency of higher education in Türkiye. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(4), 8-44. https://doi.org/10.29329/epasr.2022.478.1

De Clercq, D., Wen, Z. G., & Fei, F. (2019). Determinants of efficiency in anaerobic bio-waste co-digestion facilities: A data envelopment analysis and gradient boosting approach. Applied Energy, 253. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113570

De Witte, K., & López-Torres, L. (2017). Efficiency in education: A review of literature and a way forward. Journal of the Operational Research Society, 68(4), 339-363. https://doi.org/10.1057/jors.2015.92

Delprato, M., & Antequera, G. (2021). School efficiency in low and middle income countries: An analysis based on PISA for development learning survey. International Journal of Educational Development, 80, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102296

Dufrechou, P. A. (2016). The efficiency of public education spending in Latin America: A comparison to high-income countries. International Journal of Educational Development, 49, 188-203. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.03.005

Dunning, J. H. (2000). Regions, globalization, and the knowledge economy: the issues stated. In J. H. Dunning (Ed.), Regions, globalization, and the knowledge-based economy (pp. 7-41). Oxford Academic.

Emrouznejad, A., Parker, B. R., & Tavares, G. (2008). Evaluation of research in efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA. Socio-Economic Planning Sciences, 42(3), 151-157. https://doi.org/10.1016/j.seps.2007.07.002

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix-University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development. EASST Review, 14(1), 14-19.

Feller, I., Ailes, C. P., & Roessner, J. D. (2002). Impacts of research universities on technological innovation in industry: evidence from engineering research centers. Research Policy, 31(3), 457-474. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00119-6

Ferro, G., & D’Elia, V. (2020). Higher education efficiency frontier analysis: A review of variables to consider. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(3), 140-153.

Florida, R., Mellander, C., & Stolarick, K. (2008). Inside the black box of regional development-human capital, the creative class and tolerance. Journal of Economic Geography, 8(5), 615-649. https://doi.org/10.1093/jeg/lbn023

Goldstein, H., & Woodhouse, G. (2000). School effectiveness research and educational policy. Oxford Review of Education, 26(3-4), 353-363. https://doi.org/10.1080/713688547

Gomez-Gallego, J. C., Gomez-Gallego, M., Garcia-Garcia, J. F., & Faura-Martinez, U. (2021). Evaluation of the efficiency of European health systems using fuzzy data envelopment analysis. Healthcare, 9(10). https://doi.org/10.3390/healthcare9101270

Gong, L., Liu, Z. Y., Zhang, S. Q., & Jiang, Z. H. (2022). Does open innovation promote innovation efficiency in Chinese universities? Ieee Transactions on Engineering Management, in press, 1-14. https://doi.org/10.1109/tem.2021.3140116

Gralka, S., Wohlrabe, K., & Bornmann, L. (2019). How to measure research efficiency in higher education? Research grants vs. publication output. Journal of Higher Education Policy and Management, 41(3), 322-341. https://doi.org/10.1080/1360080x.2019.1588492

Hallinger, P. (2021). Tracking the evolution of the knowledge base on problem-based learning: A bibliometric review, 1972-2019. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 15(1). https://doi.org/10.14434/ijpbl.v15i1.28984

Holmgren, J. (2018). The effects of using different output measures in efficiency analysis of public transport operations. Research in Transportation Business and Management, 28, 12-22. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.02.006

Jiang, J. L., Lee, S. K., & Rah, M. J. (2020). Assessing the research efficiency of Chinese higher education institutions by data envelopment analysis. Asia Pacific Education Review, 21(3), 423-440. https://doi.org/10.1007/s12564-020-09634-0

Johnes, J. (2004). Efficiency measurement. In G. Johnes & J. Johnes (Eds.), The International Handbook on the Economics of Education (pp. 613–742). Edward Elgar.

Johnes, J. (2006). Data envelopment analysis and its application to the measurement of efficiency in higher education, Economics of Education Review, 25(3), 273-288. https://doi.org/0.1016/j.econedurev.2005.02.005

Johnes, J., Portela, M., & Thanassoulis, E. (2017). Efficiency in education. J Oper Res Soc, 68(4), 331-338. https://doi.org/10.1057/s41274-016-0109-z

Kalb, A. (2010). Public sector efficiency: applications to local governments in Germany. Gabler Verlag

Kalirajan, K. P., & Shand, R. T. (1999). Frontier production functions and technical efficiency measures. Journal of Economic Surveys, 13(2), 149-172.

Kantabutra, S., & Tang, J. C. S. (2010). Efficiency analysis of public universities in Thailand. Tertiary Education and Management, 16(1), 15-33. https://doi.org/10.1080/13583881003629798

Kao, C. A., & Hung, H. T. (2008). Efficiency analysis of university departments: An empirical study. Omega-International Journal of Management Science, 36(4), 653-664. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.02.003

Khodadadipour, M., Hadi-Vencheh, A., Behzadi, M. H., & Rostamy-Malkhalifeh, M. (2021). Undesirable factors in stochastic DEA cross-efficiency evaluation: An application to thermal power plant energy efficiency. Economic Analysis and Policy, 69, 613-628. https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.01.013

Kupriyanova, V., Estermann, T., & Sabic, N. (2018). Efficiency of universities: Drivers, enablers and limitations. In European higher education area: The impact of past and future policies (pp. 603-618). Springer, Cham.

Lampe, H. W., & Hilgers, D. (2015). Trajectories of efficiency measurement: A bibliometric analysis of DEA and SFA. European Journal of Operational Research, 240(1), 1-21. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.04.041

Lee, B. L., & Johnes, J. (2022). Using network DEA to inform policy: The case of the teaching quality of higher education in England. Higher Education Quarterly, 76(2), 399-421. https://doi.org/10.1111/hequ.12307

Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. Australian Journal of Management, 45(2), 175-194. https://doi.org/10.1177/031289621987767

Liu, F., & Xu, H. (2017). Effects of educational efficiency on national competitiveness based on cross-national data. Education Sciences, 7(4), 81. https://doi.org/10.3390/educsci7040081

Lu, K., & Wolfram, D. (2012). Measuring author research relatedness: A comparison of word-based, topic-based, and author cocitation approaches. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(10), 1973-1986. https://doi.org/10.1002/asi.22628

Maral, M. (2023). Examination of research efficiency of research universities in Türkiye by data envelopment analysis. International Journal of Educational Management, Advance online publication. https://doi.org/10.1108/IJEM-04-2023-0194

Mikušová, P. (2017). Measuring the efficiency of the Czech public higher education institutions: an application of DEA. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 10(2), 58-63. https://doi.org/10.7160/eriesj.2017.100204

Moreno-Enguix, M. D., Gomez-Gallego, J. C., & Gallego, M. G. (2018). Analysis and determination the efficiency of the European health systems. International Journal of Health Planning and Management, 33(1), 136-154. https://doi.org/10.1002/hpm.2412

Moutinho, V., Madaleno, M., & Macedo, P. (2020). The effect of urban air pollutants in Germany: eco-efficiency analysis through fractional regression models applied after DEA and SFA efficiency predictions. Sustainable Cities and Society, 59, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102204