La Educación en la prevención del radicalismo:

una revisión para Europa

The role of Education in Preventing Violent Radicalisation:

a review for Europe

https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-397-545

Arantxa Azqueta

https://orcid.org/0000-0003-2514-5989

Adoración Merino-Arribas

https://orcid.org/0000-0002-3294-9996

Universidad Internacional de la Rioja

Resumen

Esta investigación analiza si las actitudes de la competencia global (OECD, 2018) -apertura, respeto, conciencia cívica, responsabilidad, autoeficacia y tolerancia- se recogen en los documentos gubernamentales sobre prevención del radicalismo de 16 países europeos, aglutinados en dos grupos control, en función de la presencia o ausencia de víctimas mortales en los atentados. Estas actitudes, evaluadas por PISA en 2018, definen a una ciudadanía democrática e interculturalmente competente. Se emplea una metodología comparativa con un análisis de contenido lexicográfico mediante el software Iramuteq junto al análisis crítico-interpretativo que contextualiza los documentos. Los resultados señalan que las normativas de los países con víctimas mortales en atentados priorizan la vigilancia, buscan detectar la amenaza y la educación es secundaria. En cambio, los países sin víctimas mortales se centran en la seguridad y protección de la población, donde las referencias a la educación son prácticamente inexistentes. El análisis lexicográfico sobre la valoración de las 6 actitudes refleja que las más altas son: respeto, responsabilidad y tolerancia. Mientras que las más bajas son: autoeficacia y conciencia cívica. Se concluye que las políticas europeas sobre radicalización son débiles desde el punto de vista preventivo y no abordan las dificultades de identidad e inclusión que están en la raíz del problema. Además, aunque se considera que las políticas socioeducativas son un pilar para la inclusión, en la práctica limitan el papel de la escuela a la detección de brotes de radicalización y se evidencia la proliferación de prácticas que muestran la securitización de los sistemas educativos, que otorga responsabilidades preventivas a escuelas y universidades. Se sugiere promover políticas de inclusión holísticas y transversales, que desde un enfoque intercultural revaloricen el papel de la escuela, desvinculen la tarea educativa de las agendas de seguridad y se eviten las connotaciones políticas que impregnan el discurso preventivo de la radicalización.

Palabras clave: competencia global, actitud; PISA, educación cívica, educación intercultural, radicalización, extremismo, inclusión, democracia.

Abstract

This research analyses government documents addressing the prevention of radicalisation in 16 European countries, differentiated according to the presence or absence of fatalities in attacks. The aim to identify the presence of the attitudes which PISA 2018 identifies as key to define a democratic and interculturally competent citizenry and guide integration-friendly policies: openness, respect, civic awareness, responsibility, self-efficacy and tolerance. A comparative methodology is employed, using a lexicographical content analysis through Iramuteq software together with a critical-interpretative analysis of the texts. The results indicate that the regulations of countries that have suffered fatalities in terrorist attacks prioritise surveillance and make efforts to identify threats, relegating education. Those that have not suffered casualties, instead, give precedence to procure security and safety to their population, with virtually non-existent references to education. The lexicographic analysis of the inclusion of global competence attitudes shows as outstanding values respect, responsibility and tolerance; being at the lowest level self-efficacy and civic awareness. We conclude that European policies on radicalization are weak from the point of view of prevention because they don’t address the difficulties for identity and inclusion which lie at the root of the problem. Moreover, although socio-educative policies are considered to be a mainstay to inclusion, in practice the role of schools is limited to the detection of hotspots of radicalisation. There is evidence of a proliferation of practices that show the securitisation of education systems, giving preventive responsibilities to schools and universities. We suggest promoting holistic and transversal inclusion polities, which emphasize interculturality and give a new value to the role of schools. It is important, in our view, to decouple educational policies from the security agenda, as a mean to avoid the political connotations which give impulse to the discourse of counter-radicalisation.

Key words: global competence, attitude, PISA, civic education, intercultural education, radicalization, extremism, inclusion, democracy.

Introducción

La lucha contra la radicalización violenta en Europa se ha plasmado en documentos oficiales desde el año 2005, con actualizaciones en 2008 y 2014 (Ruiz-Díaz, 2017) y 2020 (Comisión Europea, 2020). A su vez, los países europeos han desarrollado medidas para facilitar la inclusión tanto de la población inmigrante como de los refugiados y solicitantes de asilo (Eurydice, 2019). Este objetivo está en consonancia con la finalidad del Consejo de Europa, que plantea entre sus propósitos originarios favorecer la identidad europea para lograr una mayor unidad entre los estados y proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos (Consejo de Europa, 1949).

Por este motivo, Europa afronta importantes desafíos. La falta de confianza en los procesos democráticos, el desapego político de la ciudadanía, la falta del diálogo intercultural en las sociedades culturalmente diversas y el auge del extremismo violento constituyen algunas de las amenazas más relevantes frente a los valores de libertad, ciudadanía y tolerancia que se encuentran en el corazón de Europa.

Un momento culmen lo constituyeron los atentados del 11de septiembre de 2001. Desde entonces, en Europa se percibe la amenaza terrorista como un peligro. Además, Europa se ha convertido en espacio de radicalización y reclutamiento, donde ha aumentado el número de individuos radicalizados. El perfil de estos es heterogéneo. No obstante, se pueden trazar algunas características comunes: la religión y cultura islámica, una frágil situación socioeconómica y la falta de pertenencia cultural (Municio, 2017). En el proceso de radicalización se entrelazan diversidad de factores, tanto personales como estructurales, como son la crisis socioeconómica y cultural, la necesidad de pertenencia ante un entorno desfavorecido y falto de empatía a su situación o las escasas posibilidades de futuro (Coolsaet, 2019).

Los atentados han provocado una fuerte conmoción social y mediática y una amenaza frente a los valores tradicionales europeos. La mayoría de los atentados los han perpetrado los llamados «combatientes domésticos» procedentes de un yihadismo endógeno o «homegrown». Son ciudadanos europeos pertenecientes, en su mayoría, a la segunda o tercera generación de inmigrantes musulmanes, que han nacido y crecido en Europa (Municio, 2017). Al mismo tiempo, han aumentado entre los autóctonos los recelos hacia la inmigración musulmana (Cesari, 2013).

Así, la lucha contra la radicalización adquiere relevancia en las agendas internacionales. Naciones Unidas impulsa el Plan de Prevención del Extremismo Violento a través de la Educación (PVE-E por sus siglas en inglés) (Asamblea General, 2016). Paralelamente, las sociedades democráticas occidentales necesitan dar una respuesta a los ataques del extremismo que se realiza en nombre de una afiliación religiosa o étnica (OECD, 2018a). Europa ve necesario proteger el espíritu europeo y plantea una estrategia con acciones multinivel, donde los elementos educativos adquieren relevancia para prevenir la radicalización.

Los atentados ocurridos en París, en noviembre de 2015, provocaron la reunión de los ministros de educación europeos y la firma de la «Declaración de París» (Eurydice, 2016). Este documento marca objetivos comunes y políticas favorecedoras de la integración, la cohesión social y la prevención de la radicalización (Eurydice, 2019).

El concepto de competencia global es un constructo que tiene su origen en los trabajos de Lambert (1993) que, en el contexto mundial de la globalización, aboga por incorporar en la educación una perspectiva cosmopolita. Además, se desarrollan diferentes modelos de educación global, educación para la ciudadanía, educación democrática, educación para el desarrollo sostenible y educación intercultural que desde enfoques diversos (cosmopolitismo, derechos humanos, sostenibilidad ambiental o diversidad cultural) comparten el objetivo de fomentar la comprensión del mundo y la capacitación para la participación activa y transformadora en y para la sociedad (Sanz-Leal, Orozco y Toma, 2022).

La OCDE a partir de las orientaciones que marca Naciones Unidas (Asamblea General, 2016), elabora su estrategia para definir los aprendizajes necesarios en las sociedades que están cambiando rápida y profundamente y en las que la diversidad social y cultural está remodelando países y comunidades (OECD, 2018b). Se introduce un nuevo objetivo de aprendizaje multidimensional y permanente, la «competencia global», que se evalúa en las pruebas de 2018 del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) junto a la los tres dominios troncales habituales -lectura, matemáticas y ciencias. Se busca valorar cómo los sistemas educativos dirigen a los jóvenes hacia una sociedad diversa y pacífica. Se pretende que los estudiantes aprendan a dialogar, valoren otras culturas, participen de manera activa en la vida social y política y acojan los principios de solidaridad (OECD, 2018a, OECD, 2020).

PISA define la competencia global como: «la capacidad de analizar asuntos globales e interculturales, desde el respeto por los derechos humanos, para interrelacionarse con personas de diferentes culturas, emprender acciones por el bien común y el desarrollo sostenible» (OECD, 2018a: p. 4). Se le critica su marcado enfoque eurocéntrico (Auld y Morris, 2019; Grotlüschen, 2018), la falta de consenso y transparencia en el diseño del marco conceptual (Engel, Rutkowski y Thompson, 2019), la dificultad para evaluar algunas dimensiones de la competencia que merman su validez (Sälzer y Roczen, 2018) o que su impulso responde a intereses partidistas que desean legitimar las ideas que sustentan el modelo de competencia global (Ledger et al., 2019; Robertson, 2021). A su vez, mientras que Simpson y Dervin (2019) critican la identificación indistinta e intercambiable de competencia democrática y competencia intercultural, Barrett y Byram (2020), lo justifican.

Este trabajo estudia si las actitudes de la competencia global (OECD, 2018a) figuran en la normativa de prevención de la radicalización de 16 países europeos. En segundo lugar, se realiza un análisis comparativo entre las naciones que han tenido víctimas mortales en atentados terroristas y las que no.

Método

En la investigación se emplea la metodología comparativa (Sartori y Morlino, 1994) con un diseño de dos grupos control no equivalentes.

Muestra

Para la selección de las variables de análisis se ha acudido a los descriptores de la competencia global (OECD, 2018a). Se considera que definen a una ciudadanía democrática e interculturalmente competente, expresan las intenciones de los gobiernos y guían las políticas nacionales.

El marco conceptual de la competencia global se definió a raíz de un largo proceso en el que colaboraron los ministerios de educación de los estados miembros del Consejo de Europa. Se partió de 101 esquemas conceptuales de competencia global, intercultural y cívica que recogían 2.085 descriptores que se evaluaron y validaron en función de tres criterios -claridad, concreción y observabilicdad-. Los descriptores se escalaron estadísticamente según el modelo de Rasch, empleado para la comparación de culturas. Finalmente se simplificaron en 20 multivariables que recogen 3 valores, 6 actitudes, 8 habilidades y 3 corpus de conocimientos (Council of Europe, 2016a, 2016b).

Se ha descartado analizar las multivariables de los conocimientos y de las habilidades porque forman parte de los programas educativos desde hace más tiempo (Naval, Print y Veldhuis, 2002). Tampoco se analizan las multivariables propias de los valores porque a pesar de su importancia, su evaluación entraña especial complejidad y PISA tampoco las evalúa (OECD, 2018a).

Se justifica el análisis en las multivariables de las actitudes porque éstas son claves en la adolescencia y en la etapa escolar (época en la que se fijan los principios y normas morales futuras). En segundo lugar, porque las estrategias educativas que promueven el cambio actitudinal son medios para la mejora de la capacidad de diálogo, reflexión y participación (García-López y Sales, 1998), contribuyen a la construcción de una ciudadanía europea (Viejo, Gómez-López y Ortega-Ruiz, 2019) y a la inversa, los cambios actitudinales pueden ser previos a los cambios ideológicos que conducen a la radicalización violenta (de la Corte y Muro, 2020). Finalmente, porque no se suelen incluir en los programas de intervención (Burde et al., 2015). Por lo tanto, se analizan las multivariables propias de las actitudes: apertura, respeto, conciencia cívica, responsabilidad, autoeficacia y tolerancia que conceptualiza el Consejo de Europa (Council of Europe, 2016a) y recoge la OCDE (OECD, 2018a).

El azote de la radicalización violenta es una realidad en todos los países europeos, aunque con diferente intensidad (Nessert, 2018). Se presupone que la presencia o ausencia de víctimas mortales en los atentados señala un factor diferenciador en el nivel de preocupación y alarma social y puede marcar el mensaje de los documentos oficiales (Bermejo-Laguna, 2018). En función de este criterio se diferencian dos grupos:

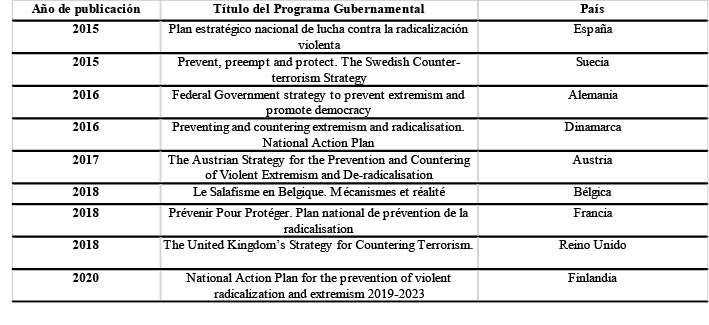

- Un primer grupo lo constituyen los planes gubernamentales de prevención de la radicalización de los países europeos que han sufrido atentados yihadistas con víctimas mortales en su territorio nacional en el arco temporal 2015-2020. Estos países son: España, Suecia, Alemania, Dinamarca, Austria, Bélgica, Francia, Reino Unido y Finlandia (Tabla I).

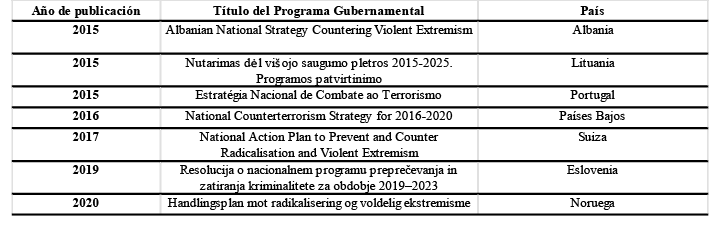

- El segundo grupo lo forman los documentos oficiales que abordan la prevención de la radicalización en países europeos en cuyos atentados no se produjeron víctimas mortales, en el periodo 2015-2020. Este segundo grupo lo forman: Albania, Lituania, Portugal, Países Bajos, Suiza, Eslovenia y Noruega que representan tradiciones culturales europeas diferentes (mediterránea, báltica, balcánica, nórdica y centroeuropea) (Tabla II).

TABLA I. Documentación oficial (2015-2020) de países europeos que han sufrido atentados con víctimas mortales

TABLA II. Documentación oficial (2015-2020) de países europeos cuyos atentados no han tenido víctimas mortales.

Instrumento

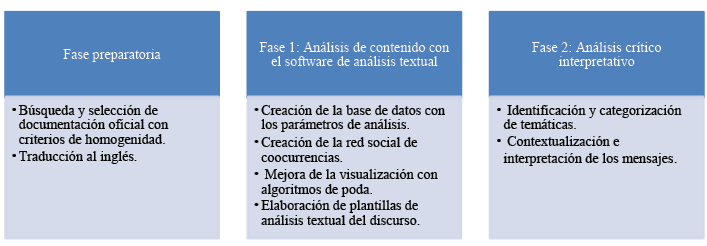

Se realiza un análisis en dos fases:

- Fase 1: Análisis de contenido de carácter lexicográfico con técnicas de clustering o de agrupamiento de co-ocurrencias, porque visualiza los datos y resulta adecuado para realizar estudios comparativos en los que se dispone de un gran volumen de documentación digitalizada. Se emplea el software de análisis lexicográfico Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimension-nelles de Textes et de Questionnaires). Mediante el análisis de los perfiles lexicales -tanto de las palabras como de los lexemas-, analiza los términos, identifica las redes de correlaciones y similitudes y agrupa jerárquicamente los principales mundos léxicos del discurso de manera que se identifique la semántica general de la narración. Sin embargo, se genera gran cantidad de información relacional que resulta excesiva para ser legible por lo que es necesario acudir a un algoritmo de poda (Kamada-Kawai, 1989) que visualiza lo relevante. Finalmente, se elaboran unas plantillas de análisis textual que recogen una descripción cuantitativa y exhaustiva del vocabulario y facilita extraer información no explícita dentro de los textos (Reinert, 1990).

- Fase 2: Se completa el estudio con un análisis crítico e interpretativo de los documentos que ha requerido identificar temáticas y categorizar e interpretar los principales mensajes de los documentos (Bardin, 2002).

Procedimiento de recogida y análisis de datos

Se ha seguido el procedimiento de trabajo que se indica en el gráfico I.

GRÁFICO I. Procedimiento de trabajo seguido en la investigación

Fuente: elaboración propia

El software genera alrededor de 800 co-ocurencias (unidades léxicas dentro de un corpus de texto, que cuentan con proximidad lexical entre las formas incluidas). Al tratarse de un análisis de minería de datos se han seleccionado las 80 co-ocurrencias con mayor valor para elaborar los grafos de colores, que responden visualmente al objetivo de esta investigación. La información que se obtiene es de carácter relacional entre las formas, a partir de los objetivos de investigación. El software genera una imagen de ramificaciones de clústeres diferenciados, que aglutinan palabras relacionadas por su cercanía con el objeto de estudio. Los colores de los clústeres son aleatorios y diferencian bloques comunes. La mayor frecuencia de las palabras se refleja gráficamente con tamaño mayor y el grosor de los nexos evidencia la importancia de su relación: las palabras clave están en los nodos de los gráficos y representan la coocurrencia entre ellos.

Resultados

La herramienta de análisis ha arrojado los gráficos que se muestran en los Gráficos II y III. En cada imagen se visualiza la red de semejanzas de manera que se deduzcan los modelos o prioridades que han seguido cada conjunto de países en relación con la prevención de la radicalización en su territorio.

GRÁFICO II. Red de co-palabras comunes generada a partir de la documentación (2015-2020) correspondiente a países que han sufrido atentados con víctimas mortales -tabla I-.

Fuente: Elaboración propia

La red de semejanzas entre los planes del primer grupo gira en torno a la amenaza que está presente en todos los documentos. En el centro del gráfico se incluyen las palabras que expresan las prioridades de los programas entre las que no figuran ninguna de las palabras clave analizadas. La finalidad es vigilar para prevenir actos violentos y proteger a la población. Alrededor del clúster central se sitúa otro aspecto común a los planes de prevención: la seguridad. Los gobiernos priorizan la vigilancia y la intervención policial para prevenir actos violentos y localizar la actividad terrorista incipiente. De forma lateral se incluyen palabras relacionadas con factores preventivos. Es aquí donde aparecen la educación y la escuela. El tamaño de estos términos y su localización periférica da a entender que son elementos secundarios. En todos los planes el término «radicalización» está continuamente presente mientras que el término «educación» es minoritario por lo que se desprende que su papel es aún incipiente y escaso. Aunque los documentos de este grupo se etiquetan como preventivos, el análisis muestra que tienen un marcado carácter securitario, cuya finalidad es enviar un mensaje a los ciudadanos: seguridad y protección.

GRÁFICO III. Red de co-palabras comunes generada a partir de la documentación (2015-2020) de los países en los que las agresiones no han ocasionado víctimas mortales -Tabla I-.

Fuente: Elaboración propia

La red de semejanzas entre los países sin víctimas mortales muestra como objetivo central la seguridad, tanto de los territorios como de sus ciudadanos. La «seguridad» es la palabra más relevante tanto por su posición central como por su tamaño. A su vez conocen la amenaza «threat» y buscan mantener el control sobre el extremismo. Aquí también aparecen los programas y servicios públicos que posibilitan el desarrollo de las políticas sociales y la cooperación. Sin embargo, las referencias a la educación son prácticamente inexistentes e inconcretas y ocupan posiciones residuales.

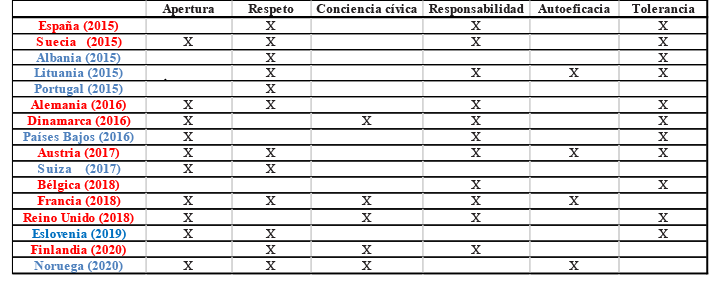

La Tabla III resume si los documentos incluyen referencias explícitas a las actitudes de la competencia global. Se sigue un orden cronológico de publicación de los documentos. Se diferencian por el color: si han sufrido atentados con víctimas mortales en sus territorios (color rojo) o sin víctimas mortales (color azul). Para facilitar la visualización se incluye un gráfico de red (Gráfico IV).

TABLA III. Inclusión de las actitudes analizadas en los documentos gubernamentales europeos.

Fuente: elaboración propia

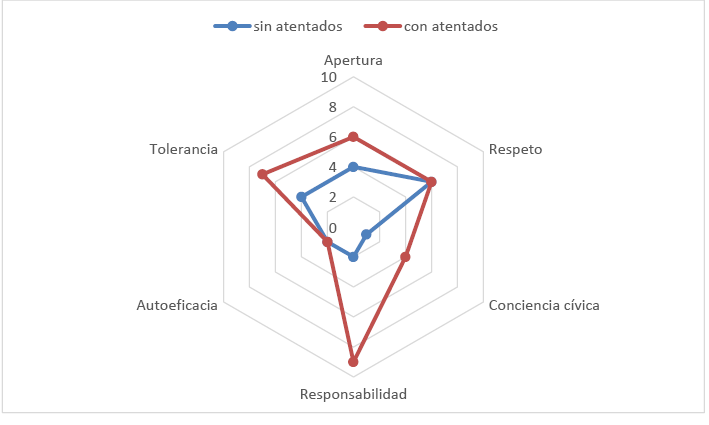

GRÁFICO IV. Presencia de las actitudes de la competencia global en los documentos europeos.

Fuente: elaboración propia

El Gráfico IV muestra la inclusión de las actitudes que integran la competencia global, tras el análisis lexicográfico de los documentos:

- Las actitudes que cuentan con mayor calificación son la responsabilidad, la tolerancia y el respeto que guían el discurso en prácticamente todos los países europeos. Respecto a que la presencia de atentados con víctimas marque un factor diferenciador se observa un contraste en la actitud de la responsabilidad, que recoge la mayor disparidad de resultados. Mientras que se le considera clave en los países cuyos atentados han ocasionado víctimas mortales, esta no se refleja en los países sin muertos. En los primeros se apela a la responsabilidad de la ciudadanía, especialmente notoria para algunos sectores como son los trabajadores sociales, los sanitarios y los educadores, que asumen las tareas de detectar factores de riesgo. Sin embargo, la responsabilidad no es una actitud requerida en los países en los que las agresiones no provocaron muertes. Solo la incluyen Lituania y Países Bajos.

- Las actitudes que presentan menor calificación son la autoeficacia y la conciencia cívica. En esta segunda se observa una diferencia en los dos grupos de países. Su presencia es mayor en los países con víctimas mortales frente al otro grupo, que únicamente está en Noruega, país que cuenta con el plan de prevención más reciente (2020).

El análisis crítico-interpretativo de los documentos con referencias a la prevención a través de la educación arroja resultados contundentes.

De la Tabla I (naciones con víctimas mortales en el periodo 2015-2020):

El plan de España (Gobierno de España, 2015) se centra en la seguridad pública y busca identificar micro-escenarios peligrosos. No hace referencia explícita al sistema educativo, aunque lo considera actor cooperador.

Suecia (Government Office of Sweden, 2015) concluye que la radicalización se produce habitualmente a través de contactos sociales con líderes carismáticos. Los jóvenes contactan con grupos extremistas atraídos por amigos o familiares que ya pertenecen a esos grupos.

Alemania (Federal Goverment, 2016) redacta un programa preventivo en el que las referencias a la escuela y familia se incluyen entre los 20 términos más citados en este plan. Hace hincapié, en la educación de los jóvenes, puesto que la mayoría de las personas radicalizadas en este país tienen entre 18-24 años y un 20% entre 12-17 años.

Dinamarca (Danish Ministry of Inmigration, Integration and Housing, 2016) desarrolla un plan cuyo principal objetivo es disuadir a los jóvenes de la radicalización. El plan introduce una asignatura en el currículo sobre los derechos humanos y propone actividades y materiales de prevención de la radicalización. Cuenta con un Cuerpo Nacional de mentores profesionales y entrenadores de padres para trabajar con familias en riesgo.

Austria (Federal Ministry of the Interior of Austria, 2017) muestra el miedo a un incremento de la actividad terrorista en su territorio especialmente por jóvenes de ascendencia inmigrante. Aboga por atender los aspectos sociosanitarios y educativos de la juventud como medida para evitar el extremismo. Analiza las razones de la radicalización y encuentra motivos en la exclusión social y estructural.

Bélgica (Veiligheid van de staat, 2018) pone el foco de atención en el salafismo, hostil a los valores occidentales y democráticos. En el ámbito educativo ofrece programas de capacitación para maestros y estudiantes y una línea telefónica para comunicar casos de radicalización.

Francia (Gouvernement Republique Française, 2018) presenta un plan débil desde el punto de vista preventivo y no menciona la integración ni la diversidad. Plantea un enfoque defensivo de los valores republicanos, opta por una secularización del islam e incide en la laicidad como principio básico. Busca la detección rápida, puesto que los extremistas pueden estar entre sus ciudadanos y detalla cómo detectar casos de radicalización en las escuelas con una guía de prevención dirigida a los docentes. Protege del riesgo de radicalización mediante asignaturas de alfabetización digital y ciudadanía.

Reino Unido (Her Majestic´s Goverment of United Kingdom, 2018), icono por su pluralidad social y cultural, no cataloga la diversidad como fortaleza. En 2015 aprobó la ley que señala la responsabilidad legal de escuelas, universidades y docentes de vigilar para que los jóvenes no se inclinen hacia la radicalización. Se impone una securitización, especialmente de los sistemas educativo y sanitario, centrado en la colaboración de los ciudadanos, con el deber de vigilar y prevenir. Entre sus efectos se encuentra el «Britishness» para la promoción en la educación, de la identidad y valores británicos como medida de cohesión comunitaria (Matthews, 2016). La implantación del plan ha provocado un debate social que continúa abierto. Algunas voces lo legitiman (Walker y Cawley, 2020) frente a otras que lo critican porque limita la libertad de expresión en escuelas o universidades (O´Donnell, 2016), merma la confidencialidad y la confianza (Lumb, 2018), amenaza las políticas que promueven la igualdad (Jerome, Elwick y Kazim, 2019) y aumenta la sensación de sospecha sobre algunos colectivos especialmente de jóvenes musulmanes (Busher, Choudhury y Thomas, 2020).

Finlandia (Ministry of the Interior, 2020) hace hincapié en el papel de la educación, sobre todo en la infantil, porque apoya la inclusión de los menores. Defiende una política educativa y sanitaria de bienestar social, junto con una política de empleo exitosa. Ha fomentado los grupos de trabajo multidisciplinares (educadores, policías, familias, escuelas…), para prestar ayuda personalizada a los adolescentes que se pueden sentir atraídos por esta violencia.

Respecto a los documentos de los países europeos del segundo grupo (Tabla II) destacan:

Albania (Republic of Albania, 2015), es considerado como uno de los estados más vulnerables a la radicalización, tanto por su posición geográfica como porque cuenta con un 50% de población musulmana. Las investigaciones albanas señalan que en su país no existe amenaza de extremismo debido a su tradición cultural de coexistencia de religiones (Hide, 2015) y la necesidad de estabilidad que anhela su población (Vrumo, Lamllari y Papa, 2015). El plan considera a las escuelas y maestros como catalizadores de la cohesión y colaboradores eficaces para prevenir la radicalización.

La estrategia lituana (Lietuvos Respublikos Seimas, 2015) incluye referencias escuetas a la radicalización. Se le considera un factor de riesgo clave para la seguridad pública y alerta del peligro que supone el ciberespacio como entorno de radicalización.

Portugal (Conselho de Ministros do Portugal, 2015) plantea un plan inconcreto que incide en la necesidad de colaboración de todos los sectores de la sociedad civil y explicita el desafío que supone el uso de internet en el proceso de radicalización.

El programa de Países Bajos (National Coordinator for Security and Counterterrorism, 2016) incluye medidas preventivas, represivas y curativas. La educación, al igual que los servicios sociales o sanitarios es medio para detectar comportamientos preocupantes. En el ámbito educativo sí que ha operado un cambio de orientación en su política educativa relativa a la inmigración. Ha dejado de financiar algunos programas favorecedores de la inclusión escolar y la equidad educativa para hijos de inmigrantes como son las actividades compensatorias para niños desfavorecidos y con origen alóctono del Programa de Intervención en Educación a la Primera Infancia y los cursos de lengua y cultura de origen.

Suiza (Swiss Security Network, 2017) cuenta con plan preventivo que abarca acciones para conocer la realidad nacional, fomentar la investigación, favorecer la inclusión educativa tanto a nivel escolar como universitario. Considera que las relaciones de amistad e internet pueden convertirse en ámbitos de radicalización.

Eslovenia (Republike Slovenije, 2019) apunta que los riesgos de radicalización son marcadamente transfronterizos. Algunos factores como la ubicación geográfica, la trayectoria histórica y cultural o la estructura étnica de la población marcan una diferencia significa frente a otros países europeos.

Noruega (Justis og beredskapsdepartementet, 2020) plantea un plan holístico en el que la prevención y el trabajo con los jóvenes resultan claves. La escuela proporciona herramientas para comprender la práctica democrática e incluye líneas de trabajo que abarcan la formación del profesorado, el uso de recursos digitales, la resiliencia ante el miedo al terrorismo, etc. Desde hace un tiempo, las preocupaciones de los noruegos al igual que sus vecinos escandinavos se centra preferentemente en la amenaza supremacista.

Conclusiones

La metodología comparativa con dos fases de análisis resulta apropiada, porque permite captar el núcleo de interés y los elementos clave de los documentos. La combinación es complementaria y reporta equilibrio a la investigación. El análisis lexicográfico con Iramuteq proporciona rigor, objetividad y una visualización gráfica. Se enriquece con el análisis crítico e interpretativo que contextualiza los documentos y aporta profundidad.

El estudio que analiza la presencia de las actitudes de la competencia global en 16 naciones europeas ha evidenciado unas conclusiones que permiten extraer recomendaciones para la mejora de las políticas de prevención de la radicalización desde el ámbito educativo:

En primer lugar, se concluye que las políticas europeas sobre radicalización son débiles desde el punto de vista preventivo y no abordan las dificultades de identidad e inclusión, que están en la raíz del problema. Mientras que los países del primer grupo -en cuyos atentados ha habido víctimas mortales- priorizan la vigilancia y buscan detectar la amenaza; los países del segundo grupo -que no han tenido víctimas mortales en los atentados- se centran en la seguridad y proteger a la población. En todos prevalece la tendencia al empleo de estrategias de prevención «duras» (Sjøen y Jore, 2019) que en ocasiones acarrean efectos nocivos tanto para algunos jóvenes que se encuentran bajo sospecha, como para algunas comunidades, especialmente musulmanas, que se ven estigmatizadas (Ragazzi, 2017).

Para Innerarity (2006), Europa se ha convertido en paradigma y «laboratorio de integración». Aquí arranca el desafío del ciudadano europeo del siglo XXI. Vivimos en una sociedad multiétnica donde el concepto de ciudadanía ha evolucionado desde una ciudadanía-nacional que se aglutina en torno a identidades culturales compartidas hacia una ciudadanía que encuentra en los valores cívicos y democráticos el vínculo solidario entre comunidades (Innerarity y Acha, 2010). Estas circunstancias reclaman un «humanismo ético» que promueva la «responsabilidad por el otro» y la «atención por lo diverso» (Bauman, 2012). En esta línea, Thoillez (2019) señala que las relaciones de reconocimiento y comunicación son las que posibilitan, que por encima del respeto de la libertad individual que establece la ley, se reconozca, aprecie y se estimen las propiedades y capacidades de los otros.

El concepto de inclusión es bidireccional, atañe a todas las partes implicadas en los nuevos contextos de convivencia y requiere que los modelos de integración asuman el enfoque de la interculturalidad. Si en el pasado, la cultura, la nación o la religión definían la identidad de un pueblo; en la actualidad es insuficiente. La inclusión supone una valoración positiva de la diferencia donde por encima de estructuras sociales, culturales y políticas, se respete, acepte e integre al otro por ser quien es, persona humana dotada de una dignidad intrínseca por encima de la consideración social.

Es complejo combinar la identidad europea con otras identidades culturales, nacionales, raciales y religiosas. La transformación de la sociedad es un proceso en desarrollo cuyo futuro desconocemos. Sin embargo, no siempre existe una relación estadística entre la educación y el rechazo a la violencia y el extremismo (Gielen, 2017). Para Brockhoff, Krieger y Meierrieks (2015) si bien la educación es un elemento clave que puede disminuir los riesgos de radicalización, en realidad, su impacto está condicionado, y las medidas educativas deben ir acompañadas por la mejora en ámbitos socioeconómicos, político-institucionales y demográficos. Si estos son desfavorables, la educación puede incitar al terrorismo y aumentar los sentimientos de frustración, y humillación. De acuerdo con Aly, Balbi y Jacques (2015) la radicalización es un fenómeno complejo que requiere medidas de prevención transversales e integrales.

En segundo lugar, se observa que los aspectos educativos ocupan posiciones secundarias (países con víctimas mortales) o prácticamente inexistentes (países sin víctimas mortales). En teoría se considera que las políticas socioeducativas son un pilar fundamental en la búsqueda de la integración (Eurydice, 2016, 2019) pero, en la práctica, el análisis concluye que los documentos relegan la educación y la escuela a un papel poco relevante y limitan su función preventiva a la detección de los primeros brotes de radicalización. Cabe señalar que los documentos redactados en 2020, como son los de Finlandia y Noruega, abordan la prevención desde planteamientos más completos e interdisciplinares en los que las medidas educativas, aunque mantienen un enfoque securitario, son, al menos, más numerosas y alcanzan un mayor desarrollo.

De acuerdo con Musaio (2021) se necesita un proyecto de «ciudadanía intercultural» que genere una configuración intercultural de los servicios que proteja los derechos humanos de los más vulnerables y donde la práctica educativa reconozca a todos. Así, la educación promueve aceptar identidades personales, la alteridad del otro, como paso previo al reconocimiento de su bagaje cultural (Merino-Mata, 2004). En esta línea, Balduzzi (2021) destaca la misión de la escuela como «comunidad educativa» que contribuye a la maduración y la mejora personal además de la construcción del proyecto cultural común.

Nuestra propuesta señala que la tarea preventiva requiere de un enfoque marcadamente intercultural, que facilite la inclusión y construya, en la práctica, una ciudadanía democrática. La escuela fortalece el sentido de pertenencia, forma la identidad personal, aumenta la resiliencia, familiariza con las prácticas democráticas, promueve el bien común y la búsqueda de un futuro compartido más allá de la mera escolarización. Son las escuelas, junto con las familias, el medio para la promoción de una sociedad más justa. En la etapa escolar se forman los principios de vida futura y se ofrece el contexto adecuado para normalizar comportamientos que creen nexos afectivos y de amistad entre el alumnado. Una escuela intercultural es camino para una cultura democrática en la que se ayuda a descubrir el sentido relacional y social de la propia existencia. En la escuela se facilita el contacto entre iguales, se establecen relaciones e interacciones entre individuos diferente y se aprende, tanto a valorar identidades diferentes a la propia como a adquirir herramientas para el diálogo con los diferentes. Miguel-Luken y Carvajal (2007) señalan cómo la escuela, al ser un espacio de convivencia forzado, es el ámbito en el que la persona tiene la posibilidad de que se le conozca y se le valore con independencia de su origen. Con frecuencia las dificultades se encuentran en otros espacios de convivencia donde la interactuación no se da ni se provoca y donde es más fácil que aniden prejuicios. La convivencia con distintas culturas posibilita que los adolescentes acepten costumbres, idiomas, etnias y religiones diferentes a la propia de manera que estas situaciones moldeen su personalidad (Azmitia, Ittel y Radmacher, 2005), aprendan a buscar acuerdos ante las discrepancias y se potencie la tolerancia y una mayor sensibilidad ante las diferencias procedentes de las diversas perspectivas culturales (Villalobos-Carrasco, Álvarez-Valdivia y Vaquera, 2017). Además, en la escuela se posibilita no solo el contacto intergrupal sino también la mixtura social (Thoillez, 2019) que facilitarán la mejora de las competencias sociales y el acceso a mejores opciones de futuro (Checa y Arjona, 2009). Sin embargo, la escuela no es lugar exento de tensiones culturales. Es deseable evitar que algunos barrios marginales y ciertos centros educativos concentren al mayor porcentaje de alumnado de origen inmigrante o colectivos estigmatizados (Ponce, 2007). En estas escuelas la segregación escolar convive con situaciones económicas y sociales desfavorables que frenan la inclusión y los convierten en ámbitos de riesgo para la radicalización.

En tercer lugar, se observa un fuerte entrelazamiento entre la seguridad y la educación que cuenta con amplio apoyo político (Durodié, 2016). La responsabilidad es la actitud más relevante en la documentación y guía el discurso de las políticas preventivas en los países europeos del primer grupo -tabla I-. Este planteamiento dista mucho del enfoque ético de la responsabilidad (Bauman, 2012) y evidencia la securitización de los sistemas educativos que otorgan responsabilidades preventivas a escuelas y universidades. Por eso, varios países plantean indicadores de riesgo a observar por el profesorado, para detectar casos de radicalización con una guía de prevención dirigida a directores y profesorado. Esta vigilancia se ha convertido en una obligación legal en Reino Unido. También Bélgica y Francia están desarrollando estructuras para que los educadores detecten indicios o casos de radicalización y se ha hecho extensivo a otros países como Suecia o España.

Se confirma que la presencia de víctimas en los atentados acentúa los recelos y hostilidades sociales y provoca que las políticas de prevención del radicalismo adquieran mayor protagonismo en las agendas europeas: todos los países que han tenido víctimas mortales han desarrollado planes preventivos y programas de integración cívica. Sin embargo, esto no es así en los países sin fallecidos. Solo Suiza y Noruega han desarrollado planes semejantes a las naciones del primer grupo. En el resto, las referencias a la radicalización se incluyen dentro de estrategias de seguridad y de contrarradicalización, pero no constituyen planes preventivos per se. Cabe destacar la postura de Albania y Eslovenia, con altos porcentajes de población musulmana y una tradición de convivencia pacífica de religiones en su territorio, para los que la radicalización es un problema transfronterizo más que de política interior, por lo que las cuestiones de radicalización se incluyen en estrategias generalistas.

Por esto es deseable desvincular la tarea educativa de la seguridad y evitar las connotaciones políticas que impregnan el discurso preventivo de la radicalización. La securitización de los sistemas educativos encuentra profundas críticas en la sociedad europea, donde las libertades y derechos individuales se consideran fundamentales. Sin embargo, la literatura académica emergente que aborda los estudios de educación y seguridad señalan, incluso desde puntos de vista contrapuestos, que la securitización de los sistemas educativos no es novedosa y muestran algunos antecedentes históricos (Gearon, 2015; Stonebanks, 2019).

El análisis plantea la conveniencia de que las políticas europeas sobre radicalización requieren una aproximación integral con políticas transversales, donde pesen más los aspectos sociales que la óptica securitaria y que se aborden las dificultades de identidad e inclusión. También se sugiere que las políticas preventivas cuenten más con la escuela, para que desde un enfoque intercultural y desvinculado de la seguridad, contribuyan a la forja de sociedades más cohesionadas, democráticas e inclusivas y más resilientes al extremismo. Es la escuela un espacio para cultivar humanidad.

Limitaciones y prospectiva

Esta investigación presenta algunas limitaciones, como la variedad de idiomas de la documentación, que ha requerido homologarla con la traducción al inglés, aunque se pueden perder matices importantes para el análisis. También destacamos la dificultad para acceder a dicha documentación y encontrar la última versión, puesto que la legislación de cada país ha llevado un ritmo diferente.

Como prospectiva cabe señalar que se puede ampliar la muestra tanto de países como de regiones europeas a analizar además de incorporar nuevas categorías de análisis. Además, cabría un estudio que contemplara también las comunidades autónomas o regiones europeas que cuentan con normativa específica en esta materia.

Referencias bibliográficas

Aly, A., Balbi A.-M. y Jacques, C. (2015). Rethinking Violent Extremism: Implementing the Role of Civil Society. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism 10(1), 3-13. https://doi.org/10.1080/18335330.2015.1028772

Asamblea General (2016). Resolución 70/L.41. Cultura de paz. La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Septuagésimo periodo de sesiones (9 de febrero de 2016). https://cutt.ly/Ir5xEs9

Auld, E. y Morris, P. (2019). Science by streetlight and the OECD’s measure of global competence: A new yardstick for internationalisation? Policy Futures in Education, 17(6), 677-698 https://doi.org/10.1177/1478210318819246

Azmitia, M., Ittel, A. y Radmacher, K. (2005). Narratives of friendship and self in adolescence. New Directions for Child and Adolescent Development, 107, 23-39. https://doi.org 10.1002/cd.119.

Balduzzi, E. (2021). Por una escuela vivida como comunidad educativa. Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria, 33(2), 1-16. https://doi.org/10.14201/teri.23774

Bardin, L. (2002). Análisis de contenido (3ª ed.). Madrid: Akal.

Barrett, M. y Byram, M. (2020). Errors by Simpson and Dervin (2019) in their description of the Council of Europe’s Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Intercultural Communication Education, 3(2), 75-95 https://doi.org/10.29140/ice.v3n2.286

Bauman, Z. (2012). Amor líquido. Sobre la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bermejo-Laguna, J. (2018). Multiculturalismo, islam y yihadismo en Europa: análisis de sus políticas multiculturales. Revista de Pensamiento Estratégico y Seguridad, 3(2), 75-89.

Brockhoff, S., Krieger, T. y Meierrieks, D. (2015). Great expectations and hard times: The (nontrivial) impact of education on domestic terrorism. Journal of Conflict Resolution, 59(7), 1186-1215.

Burde, D., Guven, O., Kelcey J., Lahmann, H. y Al-Abbadi, K. (2015). What Works to Promote Children’s Educational Access, Quality of Learning, and Wellbeing in Crisis-Affected Contexts. Education Rigorous Literature Review. London: United Kingdom Department for International Development.

Busher, J., Choudhury, T. y Thomas, P. (2020). The introduction of the Prevent duty into schools and colleges: stories of continuity and chance. En J. Busher y L. Jerome (Eds.). The prevent duty in education: impact, enactment and implications (pp. 33-54). London: Palgrave-Mc.Millan.

Cesari, J. (2013). Why the west fears Islam: An exploration of Muslims in liberal democracies. Basingstoke: Springer.

Checa, J. y Arjona, Á. (2009). La integración de los inmigrantes de “segunda generación” en Almería. Un caso de pluralismo fragmentado. Revista Internacional de Sociología, 67(3), 701-727. http://doi.org/10.3989/ris.2008.04.17

Comisión Europea (2020). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social europeo y al Comité de las Regiones de 9 de diciembre de 2020. Agenda de lucha contra el terrorismo de la UE: anticipar, prevenir, proteger, responder. COM (2020) 795 final https://bit.ly/3oAiycj

Consejo de Europa (1949). Tratado de Londres, de 5 de mayo de 1949 (BOE núm. 51/1978, de 1 de marzo de 1978). https://n9.cl/pk07m

Conselho de ministros do Portugal (2015). Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. Diário da República, 1ª série, nº 36 (20 de fevereiro 2015). https://bit.ly/3lkWZsO

Coolsaet, R. (2019). Radicalization: The origins and limits of a contested concept. En N. Fadil (Coord) Radicalisation in Belgium and the Netherlands: Critical Perspectives on Violence and Security (pp. 29-51). London: IB Tauris.

Corte de la, L. y Muro, D. (2020). Certezas e incertidumbres sobre la radicalización terroristas (pp. 47-62). En VV. AA Cómo prevenir la radicalización yihadista, Prácticas exitosas, dilemas e incertidumbres. Informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, nº 10. Vitoria-Gasteiz: Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. https://n9.cl/40gy

Council of Europe (2016a). Competences for democratic culture: Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Council of Europe. https://bit.ly/2FuwFHE

Council of Europe (2016b). Reference framework of competences for democratic culture: guidance for implementation (I-III). Strasbourg: Council of Europe. http://xurl.es/e75m5

Danish Ministry of Immigration, Integration and Housing (2016). Preventing and countering extremism and radicalisation. National Action Plan. https://cutt.ly/1HAcwQp

Durodié, B. (2016). Securitising education to prevent terrorism or losing direction. British Journal of Educational Science 64(1), 21-35. http://doi.org/10.1080/00071005.2015.1107023

Engel, L, Rutkowski, D. y Thompson, G. (2019). Toward an international measure of global ompetence? A critical look at the PISA 2018 framework. Globalisation, Societies & Education. 17(2), 117-131 http://dx.doi.org/10.1080/14767724.2019.1642183

Eurydice (2016). Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education: Overview of education policy developments in Europe following the Paris Declaration of 17 March 2015. Luxembourg: Publications Office EU. https://doi.org/10.2797/396908

Eurydice (2019). Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe: national policies and measures. Luxembourg: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. https://doi.org/10.2797/819077

Federal Goverment (2016). Federal Government strategy to prevent extremism and promote democracy. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. https://bit.ly/2DlTQFS

Federal Ministry of the Interior of Austria (2017). The Austrian Strategy for the Prevention and Countering of Violent Extremism and De-radicalisation. Vienna: Federal Agency for State Protection and Counter Terrorism. https://bit.ly/2YAeeN7

García-López, R. y Sales, A. (1998). Formación de actitudes interculturales en la Educación Secundaria: Un programa de educación intercultural, Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 10, 189-204

Gearon, L. (2015). Education, Security and Intelligence Studies. British Journal of Educational Studies 63(3), 263–379 https://doi.org/10.1080/00071005.2015.1079363

Gielen, A. (2017). Countering Violent Extremism: A Realist review for assessing what works, for whom, in what circumstances, and how? Terrorism and Political Violence 1–19. https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1313736.

Gobierno de España (2015). Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Un marco para el respeto y el entendimiento común. Madrid: Ministerio del Interior. https://bit.ly/2gyz3jA

Gouvernement Republique Française (2018). Prévenir Pour Protéger. Plan national de prévention de la radicalisation. https://bit.ly/2yaiV3c

Government Office of Sweden (2015). Prevent, preempt and protect. The Swedish counter-terrorism strategy. (Skr. 2014/15:146). Stockholm: Government Communication Office. https://bit.ly/2YwhLfo

Grotlüschen, A. (2018). Global competence. Does the new OECD competence domain ignore the global South? Studies in the Education of Adults, 50(2), 185-202. https://doi.org/10.1080/02660830.2018.1523100

Her Majestic´s Goverment of United Kingdom (2018). The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. https://bit.ly/2Js6G8J

Hide, E. (2015). Assessment of risks on national security/ the capacity of state and society to react: Violent Extremism and Religious Radicalization in Albania. Albanian Institute for International Studies https://cutt.ly/tkMiBbM

Innerarity, D. (2006). El nuevo espacio público. Madrid: Espasa-Calpe.

Innerarity, C. y Acha, B. (2010). Los discursos sobre ciudadanía e inmigración en Europa: universalismo, extremismo y educación, Política y sociedad, 47(2), 63-84.

Jerome, L., Elwick, A. y Kazim, R. (2019). The impact of the Prevent duty on schools: A review of the evidence. British Educational Research Journal, 45(4), 821-837. https://doi.org/10.1002/berj.3527

Justis og beredskapsdepartementet (2020). Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. https://cutt.ly/tk5IHkE

Kamada, T. y Kawai, S. (1989). An agorithm for drawing general undirected graphs. Information pocessing letters, 31, 7-15.

Lambert, R. (1993). Educational Exchange and Global Competence. 46th International Conference on Educational Exchange. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED368275.pdf

Ledger, S., Their, M., Baile, L. y Pitts, C. (2019). OECD’s approach to measuring Global Competency: Powerful voices shaping education. Teachers College Record, 121, 1-40. https://doi.org/10.1177/016146811912100802

Lietuvos Respublikos Seimas (2015). Nutarimas dėl viešojo saugumo plėtros 2015-2025 Programos patvirtinimo https://bit.ly/3grgAUH

Lumb, E. (2018). Terrorism in the Nursery: considering the implications of the British Values discourse and the Prevent duty requirements in early years education, Forum, 60(3), 355-364. http://doi.org/10.15730/forum.2018.60.3.355.

Matthews, J. (2016). Media performance in the aftermath of terror: Reporting templates, political ritual and the UK press coverage of the London Bombings, 2005. Journalism 17(2), 173-189. https://doi.org/10.1177/1464884914554175

Merino-Mata, D. (2004). El respeto a la identidad como fundamento de la educación intercultural. Teoría de la Educación Revista Interuniversitaria, 16, 49-64. https://doi.org/10.14201/3068

Miguel-Luken, V. y Carvajal, C. (2007). Percepción de la inmigración y relaciones de amistad con los extranjeros en los institutos. Migraciones, 22, 147-190.

Ministry of the Interior Finland (2020) National Action Plan for the prevention of violent radicalization and extremism 2019-2023. Helsinki: Government Administration-Department Publications. https://cutt.ly/cHAbnbb

Municio, N. (2017). Evolución del perfil del yihadista en Europa. Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 6, 556-573.

Musaio, M. (2021). Rethinking the fundamentals and practices of intercultural education in an era of insecurity. Bordón, 73(1), 97-110, http://orcid.org/0000-0003-1555-7314

National Coordinator for Security and Counterterrorism (2016). National Counterterrorism Strategy for 2016-2020.

Naval, C., Print, M. y Veldhuis, R. (2002). Education for Democratic Citizenship in the New Europe: Context and Reform. European Journal of Education, 37(2), 107-128

Nesser, P. (2018). Islamist terrorist in Europe. Oxford University Press.

O´Donnell, A. (2016). Securitisation, counterterrorism and the silencing of dissent: The educational implications of Prevent. British Journal of Educational Studies, 64(1), 53–76. http://dx.doi.org/10.1080/00071005.2015.1121201

OECD (2018a). Preparing our youth an inclusive and sustainable world. The OECD PISA global competence framework. Paris: OECD. https://cutt.ly/rr6fMVl

OECD (2018b). The Future of Education and Skills OECD Education 2030 Framework. Paris: OECD. https://bit.ly/2IhJXYs

OECD (2020). PISA 2018 Results (Volume VI): Are Students Ready to Thrive in an Interconnected World? Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/d5f68679-en.

Ponce, J. (2007). Segregación escolar e inmigración. Contra los guetos escolares: Derecho y políticas públicas urbanas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Ragazzi, F. (2017). Students as suspects: The challenges of counter-radicalization policies in education in the Council of Europe member states. Strasbourg: Council of Europe. https://cutt.ly/Hr5bhhL

Reinert, M. (1990). Alceste: une méthodologie d’analyse des donne textuelles et une application: Aurélia de G. de Nerval. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 26(1), 24-54.

Republic of Albania (2015). Albanian National Strategy Countering Violent Extremism, 930, 18 November 2015. Official Gazette of the Republic of Albania (203/2015). https://cutt.ly/gkMgrJG

Republike Slovenije (2019). Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 https://bit.ly/31sGCTp

Robertson, M. (2021). Provincializing the OECD-PISA global competences project. Globalisation, Societies and Education, 19(2), 167-182. https://doi.org/10.1080/14767724.2021.1887725

Ruiz-Díaz, L. (2017). La prevención de la radicalización en la estrategia contra el terrorismo de la Unión Europea: entre soft law e impulso de medidas de apoyo. Revista Española de Derecho Internacional, 69(2), 257-280 http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.2.2017.1.10

Sälzer, C. y Roczen, N. (2018). Assessing global competence in PISA 2018: Challenges and approaches to capturing a complex construct. International Journal of Development Education and Global Learning, 10(1), 5-20. https://doi.org/10.18546/IJDEGL.10.1.02

Sanz-Leal, M., Orozco, M. y Toma, R. (2022). Construcción conceptual de la competencia global en educación, Teoría de la Educación, Revista Interuniversitaria, 34(1), 83-103. https://doi.org/10.14201/teri.25394).

Sartori, G. y Morlino, L. (1994). La comparación en las Ciencias Sociales. Madrid: Alianza.

Simpson, A. y Dervin, F. (2019). Global and intercultural competence for whom? By whom? For what purpose? An example from the Asia Society and the OECD. Compare. Journal of comparative and international education, 49(4), 672-677. https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1586194

Sjøen, M. y Jore, S. (2019). Preventing extremism through education: exploring impacts and implications of counter-radicalisation efforts Journal of Beliefs & Values, 40(3), 269-283 https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1600134

Stonebanks, C. (2019). Secularism and securitization: The imaginary threat of religious minorities in Canadian public spaces. Journal of Beliefs & Values 40(3), 303-320 https://doi.org/10.1080/13617672.2019.1600341

Swiss Security Network (2017) National Action Plan to Prevent and Counter Radicalisation and Violent Extremism. https://bit.ly/2QuX6nr

Thoilliez, B. (2019). Vindicación de la escuela como espacio para el desarrollo de experiencias democráticas: aproximación conceptual a las prácticas morales de reconocimiento y respeto. Educacion XX1, 22(1), 295-314, https://doi.org/10.5944/educXX1.21657

Veiligheid van de staat. Vei Sûrete de l’Etat (2018) Le Salafisme en Belgique. Mécanismes et réalité. https://bit.ly/30Gvdw5

Viejo, C., Gómez-López, M. y Ortega-Ruiz, R. (2019). Construyendo la identidad europea: una mirada a las actitudes juveniles y al papel de la educación. Revista Psicología Educativa, 25(1), 49-58. https://doi.org/10.5093/psed2018a19

Villalobos-Carrasco, C., Álvarez-Valdivia, I. y Vaquera, E. (2017). Amistades co-étnicas e inter-étnicas en la adolescencia: Diferencias en calidad, conflicto y resolución de problemas. Educación XX1, 20(1), 99-120, https://doi.org/10.5944/educXX1.11894

Vrumo, G., Lamllari, B. y Papa, A. (2015). Religious Radicalization and Violent Extremism in Albania. https://cutt.ly/xkMpKbF

Walker, C. y Cawley, O. (2020). The juridification of the Uk´s Counter Terrorism Prevent Policy. Studies in Conflict & Terrorism, 1-6 https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1727098

Información de contacto: Arantxa Azqueta, Universidad Internacional de La Rioja, Facultad de Educación, Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Avda de la Paz 137, CP,26006, Logroño. E-mail: arantxa.azqueta@unir.net