Estudios

CIUDAD Y TERRITORIO

ESTUDIOS TERRITORIALES

ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254

Vol. LV, Nº 217, otoño 2023

Págs. 873-882

https://doi.org/10.37230/CyTET.2023.217.16

CC BY-NC-ND

![]()

Los planes de ordenación urbana y territorial desde la lógica de sistemas alimentarios sostenibles

Marian Simón-Rojo (1)

Nerea Morán-Alonso (2)

Annalisa Giocoli (3)

Alberto Matarán-Ruiz (4)

(1) (2) Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S)

Universidad Politécnica de Madrid

(3) Servicio de redacción del Plan Director Urbanístico. Área Metropolitana de Barcelona

(4) Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad de Granada

Resumen: Diversas propuestas internacionales promueven sistemas alimentarios sostenibles, como por ejemplo el Pacto de Milán, la iniciativa de C40, el ICLEI (Gobiernos locales por la sostenibilidad) Food System, la Declaración de Glasgow o la propia estrategia europea “De la granja a la mesa”. Pero aún no se aplican con claridad en el urbanismo, a pesar de que puede jugar un papel clave en la transición hacia sistemas agroecológicos y sostenibles. Para dar ese salto cualitativo, planteamos la necesidad de sistematizar el conocimiento sobre las experiencias que aprovechan de manera innovadora los mecanismos de ordenación. Por ello presentamos dos ejemplos significativos con diferente grado de desarrollo: el Plan Director Urbanístico del Área Metropolitana de Barcelona y el Plan de Biodistritos en Andalucía. En ellos se han tenido en cuenta la dimensión ecológica: el manejo sostenible de agua y suelo y la interacción con estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático; la dimensión económica por el potencial de generación de empleo y reactivación local; y la dimensión social relacionada entre otros aspectos con la cohesión social y el refuerzo de vínculos urbano rurales. De estos planes se extraen lecciones críticas que permitirían hacer operativas las recomendaciones de reorganización espacial adaptada a las especificidades de los sistemas agroecológicos.

Palabras clave: Área Metropolitana Barcelona; Biodistritos; Espacios agrarios; Sistemas alimentarios; Transición agroecológica.

Urban and Territorial Planning plans from the logic of sustainable food systems

Abstract: Several international proposals promote sustainable food systems, such as the Milan Urban Food Policy Pact, the C40 initiative, the ICLEI (Local Governments for Sustainability) Food System, the Glasgow Declaration or Europe’s own “Farm to Fork” strategy. But they are not yet clearly applied in urban planning, even though they can play a key role in the transition to agroecological and sustainable systems. In order to make this qualitative leap, we raise the need to systematize knowledge about several experiences that take advantage of innovative management mechanisms. For this reason, we present two significant examples with different degrees of development: the Urban Master Plan of the Metropolitan Area of Barcelona and the Biodistricts Plan in Andalusia. These plans have taken into account the ecological dimension: sustainable water and soil management and interaction with climate change mitigation and adaptation strategies; the economic dimension considering the potential for employment generation and local reactivation; and the social dimension related, among other aspects, to social cohesion and the strengthening of urban-rural links. Critical lessons can be drawn from these plans that would make it possible to operationalize the recommendations for spatial reorganization adapted to the specificities of agroecological systems.

Keywords: Agrarian land; Agroecological transition; Barcelona Metropolitan Area; Biodistricts; Sustainable food systems.

Recibido: 17.02.2023; Revisado: 12.05.2023

Correo electrónico (1): m.simon@upm.es Nº ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0681-4422

Correo electrónico (2): nerea.moran@upm.es Nº ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1877-9951

Correo electrónico (3): giocoli@amb.cat Nº ORCID: https://orcid.org/0009-0002-0932-5410

Correo electrónico (4). mataran@ugr.es Nº ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4165-6247

Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por los evaluadores anónimos, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.

1. Apoyar la transición agroecológica desde la ordenación urbanística y territorial

Hasta hace poco el planeamiento urbano apenas prestaba atención a los espacios agrarios y al sistema alimentario. Sin embargo, uno de los de los grandes desafíos del planeamiento urbano y de la ordenación del territorio pasa por recuperar las “relaciones perdidas entre ciudad, agricultura y alimentación (Mata Olmo, 2018) evolucionando hacia sistemas alimentarios territorializados y contando con la participación social (Matarán Ruiz, 2013). La conciencia de la dependencia del actual sistema alimentario y de los impactos negativos que tiene sobre el medio, ha impulsado nuevos planes –ya sea estratégicos o de ordenación espacial– que se formulan teniendo en cuenta las necesidades funcionales y espaciales que conllevaría la reorganización del sistema agroalimentario en una transición hacia modelos relocalizados (Simón Rojo, 2022). Dentro de estos nuevos planteamientos, hay espacio para enfoques que conectan el mantenimiento de la calidad de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad y de los medios de vida de las pequeñas explotaciones con las prácticas agroecológicas. Se presentan en este artículo dos ejemplos singulares de este nuevo enfoque. Asumen que en la reconstrucción de territorios resilientes, vinculados a una bioeconomía adaptada a los recursos locales, es básico reforzar las relaciones y vínculos entre la producción y consumo de alimentos, así como trabajar en la reconstrucción de lazos y comunidades. Es importante a su vez recuperar la cultura alimentaria y el conocimiento tradicional vinculado a los condicionantes locales, y mejorar el funcionamiento ecosistémico, especialmente en las zonas insertas o en proximidad de espacios de valor natural.

Este enfoque transversal, que necesariamente vincula diversas áreas y niveles de gobierno, pero que pone el foco en las escalas regionales y locales, es el que se aplica en estrategias y acuerdos internacionales, como la Declaración de Glasgow sobre la alimentación y el clima, suscrita por más de 100 gobiernos subnacionales, que surge de la COP26 celebrada en 2021; o el Pacto de Milán de Políticas Alimentarias Urbanas, al que se han sumado 260 ciudades desde su lanzamiento en 2015 en el marco de la Exposición Universal de Milán, y que trabaja sobre 6 ejes relacionados con la gobernanza, las dietas sostenibles, la equidad, la producción, la distribución y el desperdicio alimentario. Entre las líneas de acción climática de C40, red global que reúne a casi un centenar de las principales ciudades del mundo, se encuentra la de sistemas alimentarios urbanos, que tiene por objetivo avanzar hacia una mayor sostenibilidad, equidad y accesibilidad. Otras redes internacionales como ICLEI (Gobiernos locales por la sostenibilidad), mediante CITYFOOD, trabajan con administraciones regionales y locales en la planificación de sistemas alimentarios de ciudad-región más resilientes y sostenibles. La misma estrategia “De la granja a la mesa” (COMISIÓN EUROPEA, 2005), parte clave del Pacto Verde Europeo, plantea la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, marcando como objetivos la reducción de la huella ambiental, el aumento de resiliencia y la disponibilidad de alimentos saludables y asequibles.

Pensar y planificar el territorio con un enfoque biorregional puede contribuir a estos objetivos estratégicos, permitiendo reducir la dependencia de las ciudades respecto de espacios de producción lejanos, y de un sistema de transporte de escala global. Con ello se reduciría su vulnerabilidad ante crisis energéticas y económicas (Morán & al., 2016). En este sentido, conviene tener presente que para una parte importante de la población esta amenaza no es una hipótesis, sino que forma parte de su cotidianidad. La inseguridad alimentaria es un problema estructural global (FAO & al., 2019), que se asienta en la desigualdad creciente y persistente (High Level Panel of Experts [HLPE], 2020; Pereda 2020), así como en los contextos de intensificación de la precarización de la vida (Llobet & al., 2019) especialmente relevante en los grupos más afectados por la pobreza y la exclusión social (Laparra & al., 2014). Afecta a una parte relevante de la población, también en países occidentales, entre ellos en España, donde si bien en contextos de “normalidad” con frecuencia permanece invisible, se hace evidente y alarmante en situaciones de emergencia social (Serrano Pascual & al., 2022).

El creciente interés por la relocalización del sistema alimentario conecta no solo con conceptos ya veteranos como biorregión sino también con otros más recientes como “sistemas agroalimentarios de ciudad-región” (Blay-Palmer & al, 2018; Dubbeling & Santini, 2018), “cuencas alimentarias” (Baysse-Lainé & Perrin, 2017) o “biodistritos agrarios”. La preocupación por la creciente vulnerabilidad de los sistemas alimentarios urbanos y el reconocimiento del potencial que encierra la agricultura periurbana, se refleja en una creciente producción académica, de políticas y de prácticas en torno a la misma (Lohrberg & al., 2016, Duží & al., 2017). En dichas áreas se impulsan desde hace tiempo los Parques Agrarios “como herramienta innovadora capaz de catalizar los potenciales de la agricultura de proximidad y blindar estos espacios del crecimiento urbano e industrial.” (Yacamán & Zazo, 2015).

Dentro de todas estas propuestas, destacamos la de los sistemas alimentarios locales de base agroecológica, entendiendo que, en ellos, la ordenación especial tiene potencial para contribuir a superar la brecha metabólica cerrando ciclos de materiales y superando la actual segregación entre producción y consumo, pero también entre lo productivo y lo reproductivo, entre la sociedad y la naturaleza (López-García & González de Molina, 2021).

La incorporación de la alimentación se refleja en todo el proceso de planificación espacial, comenzando por la realización de estudios sobre la capacidad de carga del territorio, su estado actual y la cuantificación de las necesidades alimentarias de la población. También es un elemento fundamental la participación desde el inicio de agentes sociales y económicos relacionados con la alimentación, con especial atención al sector primario. Las propuestas van encaminadas a proteger de una manera efectiva los espacios productivos, considerándolos estructuras territoriales estratégicas, cuya continuidad y calidad es importante para el desempeño sus funciones económicas y ecológicas; o protecciones patrimoniales, de paisajes y elementos agrarios, que consideren la actividad productiva parte del valor cultural de estos ámbitos (Morán & al., 2016). En definitiva, permitirían mejorar la capacidad de adaptación y recuperación ante una crisis externa de manera que permita asegurar las necesidades básicas de alimentación apoyadas en un tejido productivo local con mayores grados de autonomía, como vamos a explorar a través de algunos ejemplos en marcha.

2. Amplio campo de experimentación en múltiples escalas

A través de Planes Territoriales, de Planes Generales, Planes Especiales, Planes de Acción o Estrategias, distintos territorios están abordando desde distintas escalas el papel de los espacios agrarios, su protección y –aun tímidamente– la relocalización del sistema alimentario.

Un ejemplo de planificación territorial que ha integrado el sistema alimentario desde el diagnóstico, lo encontramos en la revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava (Avance), que se está abordando desde un enfoque biorregional. El diagnóstico incorpora tanto la consideración de la fertilidad del suelo como del metabolismo territorial y urbano, y las estructuras relacionales (Diputación Foral de Álava, 2022).

A escala municipal, el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza (Díaz Morlán & al., 2017) (intenta atajar las tensiones a las que están sometidos los terrenos agrícolas, que venían siendo “el espacio de oportunidad para la especulación y el desarrollo urbanístico” y lo presentan como “un área capaz de aportar servicios ecosistémicos para la ciudad”. El Plan Director propone impulsar la creación de una Estrategia Agroalimentaria, un Parque Agrario y un Parque Huerta así como desarrollar un Proyecto de Huertos Urbanos y un estudio de desclasificación de suelo urbanizable.

Si en Zaragoza el Plan Director identifica la Estrategia Agroalimentaria como un instrumento necesario para complementar las medidas territoriales, en la ciudad de Madrid la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible 2022.2025 (AG Internacionalización y Cooperación, 2022), sirve como marco integrador de las políticas públicas. Conecta aquellas relacionadas con la alimentación con los planes espaciales que impulsan la producción agroecológica en el municipio tanto en los espacios públicos (Proyecto Barrios Productores) como en los privados, donde se promueven acuerdos de custodia del territorio (Bosque metropolitano).

En Palma de Mallorca, el Plan General (en redacción) no solo está planteado desde la necesidad de proteger los suelos agrarios y otros recursos como son el agua y la biodiversidad, como parte de la infraestructura azul y verde. También incorpora al planeamiento urbano instrumentos para la protección y fomento de la producción agroalimentaria local y sostenible. En este caso el Parque Agrario forma parte de las propuestas de ordenación del Plan General, así como otros múltiples elementos, por ejemplo los ejes cívicos que conjugan patrimonio y caminos con equipamientos públicos a modo de puertas de la ciudad, interpretando físicamente el concepto de reconectar el mundo urbanita con el medio agrario.

Con el objetivo de entender mejor cómo pueden articularse los planes de ordenación territorial con las políticas sectoriales, económicas y sociales, y cómo un plan estratégico y territorializado necesita de instrumentos de ordenación especial para llevar a la práctica la reorganización del sistema que se está planteando, se presenta a continuación una descripción más detallada de un ejemplo de cada tipo, que se encuentran a la vanguardia de lo que se está generando en nuestros territorios, en Barcelona y en Andalucía.

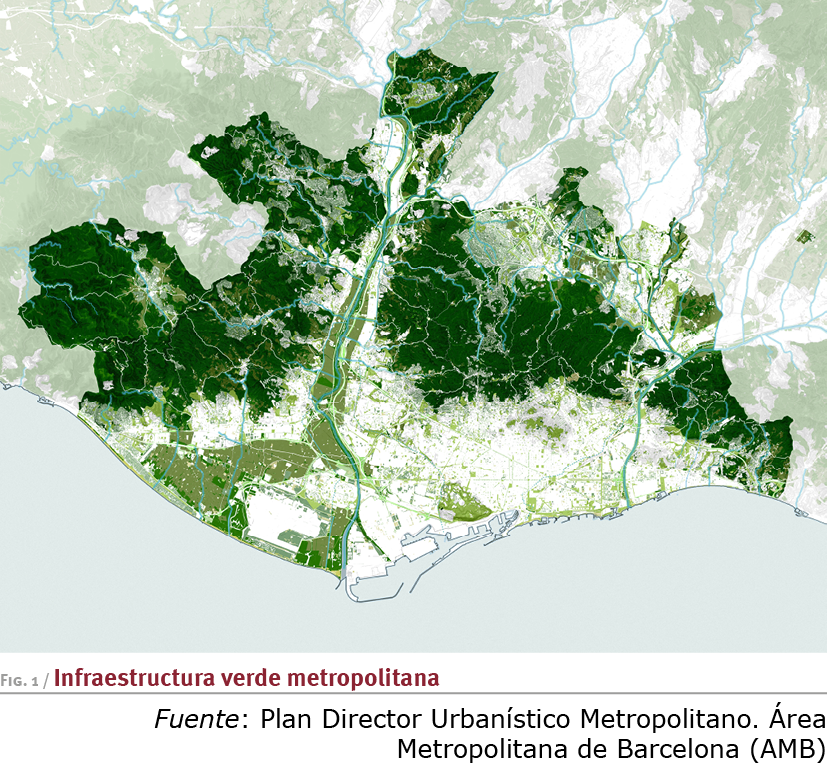

2.1. El Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) del Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

El Plan Director Urbanístico Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (PDUM) de escala supramunicipal abarca 36 municipios con 3,3 M hab y una superficie de 636 km2. El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado inicialmente el PDUM el 21 de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta que las ciudades necesitan adaptarse a la actual emergencia climática y al cambio global sus impactos ambientales son ya una realidad que afecta a los ecosistemas y agravan la desigualdad social. Para superar estos retos es necesario invertir la mirada del planeamiento urbanístico y pensar primero en la funcionalidad de los elementos biofísicos (el relieve, la hidrología, los acuíferos, la actividad agraria de proximidad, las personas) para después integrar y relacionar de la mejor manera los usos antrópicos con la matriz biofísica constituida por unos ecosistemas naturales y agrarios generadores de recursos.

El PDUM parte de una óptica ecosistémica basada en el análisis del metabolismo urbano que vincula ecosistemas, ciudades y flujos de materia y energía en una perspectiva agroecológica que pone en el centro de la infraestructura verde los siguientes elementos:

● La estructura azul, pensando en el ciclo integral del agua.

● El mosaico agroforestal como forma más resiliente de los espacios abiertos.

● El borde urbano, como espacio de regeneración, conexión o intercambio.

● La regulación de los usos en los tejidos urbanos desde una perspectiva energética, climática, de equidad y de proximidad en las cadenas de valores.

En este sentido el PDUM establece como principal elemento estructurador del territorio metropolitano la estructura azul, conformada por los principales ríos, rieras y torrentes, el ámbito litoral, las zonas húmedas, las zonas inundables, los espacios de interés para la regulación de la escorrentía superficial y los espacios de interés para la recarga de los acuíferos.

Sobre estos ámbitos establece restricciones y condiciones de usos con el objetivo de preservar la biodiversidad, los bosques más estratégicos para disminuir la velocidad del agua de escorrentía, los ámbitos con mayor riesgo de inundación, los espacios más favorables a la infiltración de agua en los acuíferos más importantes para el abastecimiento de la metrópolis o la mejora de la conectividad ecológica.

Por otro lado el PDUM establece como ámbito de regulación urbanística directa el conjunto de los espacios abiertos, el Suelo No Urbanizable. Con el objetivo de aumentar la complejidad del paisaje favoreciendo la actividad agrícola y la gestión del espacio forestal al tiempo que garantizar la funcionalidad ecológica, se reconocen dos ámbitos agrarios con vocación y funciones diferenciadas: la Plana Agraria –zonas aluviales y deltaicas con acceso a recursos hídricos con una regulación de los usos que procurará proteger y blindar espacios de gran valor agrario –y el Mosaico Agroforestal– ámbitos en entornos de montaña con pendientes moderadas y estructura de mosaico con una regulación de los usos que facilitará la reactivación de una actividad agraria en proceso de desaparición.

En relación con la estructura urbana y social el PDUM define una estructura verde y metabólica que refuerza y regula los vínculos urbano-rurales desarrollando un papel de reconexión o intercambio. Esta estructura está constituida por dotaciones de interés metropolitano como parques, equipamientos y servicios técnicos y por otro lado por una red verde de soporte a la movilidad activa que entrelaza centros urbanos, nodos intermodales y espacios agrarios y naturales. Con el objetivo de resolver la fragmentación de los bordes urbanos el PDUM identifica los ámbitos objeto de actuaciones de restauración de la conectividad ecológica y de regeneración de suelos para mejorar la funcionalidad de la actividad agraria en entornos vulnerables por la presión periurbana.

Finalmente, a escala urbana, para proteger funciones principales (residencial, productiva o de abastecimiento) y garantizar su distribución equitativa, el PDUM establece unos patrones funcionales donde se desvincula la cualificación urbanística de los usos, estableciendo unas directrices para regular los usos en función de la compatibilidad y el grado de impacto. De esta forma los futuros planes de ordenación urbanística de escala local podrán admitir, bajo determinadas condiciones, agricultura profesional en la ciudad o podrán proteger tejidos industriales integrados en la malla urbana para favorecer actividades relacionadas a la logística, a la producción y al reciclaje de proximidad.

Siempre de cara al futuro planeamiento de la ordenación urbanística municipal, el PDUM definirá, en función de la vulnerabilidad, estrategias de actuación a nivel local con un catálogo que establece parámetros de aplicación para, por ejemplo, naturalizar el espacio urbano o reactivar el comercio de proximidad.

El PDUM se encuentra vinculado al Plan territorial metropolitano de Barcelona (PTMB) aprobado definitivamente en abril de 2010 que establece las determinaciones que debe contener el PDUM sobre los tres sistemas objeto del PTMB (espacios abiertos, asentamientos urbanos e infraestructuras de movilidad) y al futuro Plan de ordenación urbanística metropolitano, según lo especificado en la propia Ley 31/2010 del Área Metropolitana de Barcelona.

Al mismo tiempo, el PDUM se relaciona con las demás figuras de planeamiento en el marco de la autonomía local de los ayuntamientos y de los organismos públicos con competencias en el territorio metropolitano. Así mismo el PDUM convive con otras figuras de planeamiento de carácter sectorial que afectan al área metropolitana de Barcelona, tanto de rango autonómico como estatal y europeo, y que incluyen aspectos relacionados con la vivienda, la movilidad, los puertos y aeropuertos, la energía, la sostenibilidad y el cambio climático, los espacios naturales, el desarrollo rural y agrícola, la gestión de residuos, el ciclo del agua o los equipamientos comerciales, deportivos y culturales.

2.2. Los Biodistritos en Andalucía

En 2022 la Agencia de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (AGAPA) impulsó una estrategia para la creación de biodistritos, que pretende integrar a los agentes que tengan relación con las cuestiones agroalimentarias en los diferentes territorios donde se quieren implantar biodistritos. La propuesta se ha lanzado sobre la base de un estudio diagnóstico de las redes agroecológicas andaluzas (Matarán & al, 2021), y actualmente la están desarrollando la Cooperativa Hábitat4, la Asociación Instituto de Estudios Campesinos, y la Fundación Alimentta, con apoyo de las universidades de Granada, Córdoba y Pablo de Olavide en Sevilla.

La escala competencial es autonómica, pero cada biodistrito tendrá su definición bioregional del ámbito y por lo tanto también su escala a través de un proceso participativo con los agentes del territorio. En cada biodistrito no se va a desarrollar planificación espacial, bien al contrario, se pretende articular un comité promotor que pueda generar un acuerdo estratégico y un programa de actividades específico para el biodistrito.

Por lo tanto, en Andalucía un biodistrito es un área biogeográfica en la que se articulan y dinamizan mercados de proximidad así como otras actividades de promoción de la agricultura local, aumentando la producción y el consumo de productos locales de modo coordinado, ajustando la oferta y la demanda localmente, programando cultivos en función de la demanda interna y mejorando los márgenes de los operadores, incluyendo quienes se dedican a la producción y lógicamente, también las redes agroecológicas que deben ser la base de todo el proceso dada su experiencia en lo que respecta a la reterritorialización de los sistemas alimentarios.

En este modelo, todos los actores implicados (agentes de toda la cadena agroalimentaria local, organizaciones ciudadanas, operadores turísticos, administraciones públicas, universidades y centros de investigación, etc.) establecen un acuerdo para la gestión sostenible de los recursos locales, adoptando un modelo territorializado de producción, distribución, y consumo (cadenas cortas de comercialización, grupos de consumo, comedores públicos,...).

El objetivo de AGAPA a la hora de crear biodistritos es la implementación de modelos de producción, distribución, comercialización y consumo, compatibles con la conservación de recursos naturales, el respeto al medio ambiente, la valorización de productos naturales y el desarrollo económico y turístico de zonas rurales.

Además, al apostar por la territorialización de los sistemas alimentarios y su definición bioregional, así como por los canales cortos de comercialización, incluyendo las experiencias agroecológicas, existe un vínculo directo con estrategias de mitigación respecto al cambio climático dado que ahorran combustibles fósiles y disminuyen por tanto las emisiones de gases de efecto invernadero.

La agroecología es una de las bases para el diseño de los biodistritos que constituyen básicamente estrategias territoriales para el desarrollo de sistemas alimentarios locales. En este contexto, el ideal es que durante el proceso los agentes adopten gradualmente un modelo agroecológico en todas las fases de la cadena agroalimentaria. De este modo, la propuesta de biodistritos en cada contexto bioregional considerado trata de coordinar y dinamizar la producción, la comercialización, la venta, la restauración, y el consumo social, así como las actividades complementarias y el turismo asociado en las áreas rurales.

Además, la promoción de sistemas alimentarios territorializados constituye en sí misma una estrategia de generación de empleo al buscar la re-circulación monetaria en el contexto local y la potenciación de los empleos locales frente a los empleos lejanos promovidos por el sistema alimentario globalizado.

Por lo tanto, los biodistritos pretenden generar economía y empleo locales, al tiempo que tratan de implicar a todos los actores del sector incluyendo ámbitos actualmente subalternos como la pequeña producción ecológica. En este sentido, los biodistritos se proponen generar estrategias que favorecen la cohesión social en el territorio favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de la población en general y de la vulnerable en particular, ya que entre otras muchas acciones porponen el desarrollo de grupos de consumo y de comedores públicos ecológicos.

En la propuesta de biodistritos están representados en igualdad de condiciones los sectores del ámbito rural junto a los sectores del ámbito urbano, y es en esta unión de la que deben nacer las propuestas y las acciones que sustentan a cada biodistrito. Además, al tratarse de estrategias relacionadas con los canales cortos de comercialización alimentaria, se refuerzan los vínculos urbano-rurales en el ámbito bioregional a través de la alimentación como vector clave en la relación histórica entre el campo y la ciudad.

Finalmente, los biodistritos tienen un fuerte componente comunicativo y de desarrollo de la producción local como elemento identificador de las bioregiones, incluyendo su posible relación con los aspectos turísticos del territorio. Además, las estrategias de participación y la necesidad de firmar un pacto o acuerdo por parte de los agentes implicados que además se constituyen en grupo promotor, suponen un inicio para la construcción de comunidades alimentarias locales que refuercen la identidad de cada territorio y la capacidad de innovar socialmente.

3. Aprendizajes y retos

En la última década se han dado considerables avances en la incorporación de los espacios agrarios a la ordenación del territorio. Se ha pasado de una situación en la que los ejemplos prácticos eran escasos (Simón & al., 2012), a una creciente presencia de esta cuestión en los debates teóricos sobre planificación territorial, y a su paulatina –incipiente aún– asimilación en la práctica profesional. La consideración de los espacios agrarios como sistemas estructurantes del territorio se ha producido en paralelo al reconocimiento del sistema agroalimentario como elemento estratégico en el desarrollo económico, en la calidad de vida, y en la creación de vínculos urbano-rurales, desde el enfoque de sistemas agroalimentarios reterritorializados o de base local. Se abren así múltiples posibilidades de conexión y creación de sinergias intersectoriales, que pueden aumentar el impacto de actuaciones en el campo urbanístico.

3.1. De la protección a la ordenación de los espacios agrarios

Los espacios agrarios son sistemas físicos con morfologías y tipologías características, vinculados a elementos geográficos y naturales, por lo que su estructura y su funcionalidad no se supedita a los límites administrativos. Esto no quiere decir que desde el planeamiento general no se deban considerar, al contrario, es fundamental que se reconozcan las funciones y necesidades de estos espacios, y que el planeamiento no solo los proteja sino que también los ordene. Esta tarea será más eficaz y coherente si viene precedida de un plan territorial, como se ha explicado en el caso del PDUM.

Se debe superar el enfoque tradicional que solo consideraba la protección del suelo de alto valor agrícola, para avanzar hacia una visión sistémica, que vincule los valores económicos, patrimoniales, ambientales, paisajísticos y sociales de estos espacios. Por otra parte, la actuación a escala supramunicipal permite ordenar ámbitos agrarios funcionales unitarios, situados en áreas metropolitanas, en espacios periurbanos intermunicipales, o en espacios productivos tradicionales. Las formas de intervención más habituales en esta escala son los planes y herramientas sectoriales que delimitan los sistemas agrarios, protegen el suelo y crean entidades de gestión para la dinamización de la actividad. Contamos con ejemplos de referencia como los Parques Agrarios, los anillos verdes agrícolas, o propuestas más recientes como los biodistritos, que además se orientan a la consolidación de circuitos locales y a la mejora del acceso a la alimentación.

3.2. De la ordenación espacial a la reorganización del sistema alimentario

También en los instrumentos de protección ambiental, como los planes de infraestructura verde o de los parques regionales, se pueden incorporar territorios agrarios productivos, proteger el suelo y ordenar los usos y actividades. La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas reconoce la importancia de los sistemas agrarios de alto valor natural y cómo éstos pueden constituirse en áreas núcleo y ser parte de la red para conservación con funciones ecológicas clave. En ellos, las actividades agrarias son protectoras de la biodiversidad, la riqueza de especies está asociada directamente al medio productivo agrario (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, 2021). El interés por integrar los espacios agrarios –y los sistemas alimentarios– en las infraestructuras verdes se traslada a su vez al interior de las ciudades y a sus entornos periurbanos, combinando su diseño con los principios de ecología del paisaje, y agroecología hasta llegar a infraestructuras verdes y corredores alimentarios (Bohn & Chu, 2021).

Hasta el momento ha sido menos frecuente que los sistemas agrarios aparezcan como elementos estructurantes en directrices territoriales o planes metropolitanos, pero es una línea de acción con gran potencial en la medida en que estos instrumentos permiten abordar la complejidad del territorio, y ordenar las relaciones entre sus componentes, desde un enfoque de metabolismo social. El PDUM del AMB aplica esta visión ecológica del territorio, huyendo de la zonificación y dando relevancia a la matriz de espacios no urbanizados y a las interacciones entre los distintos ecosistemas que la conforman.

3.3. Hacer emerger las dimensiones económica, ecológica y social

La ordenación de los espacios agrarios debe considerar también su multifuncionalidad, y la superposición de sus dimensiones económica, ecológica y social. Son espacios productivos con potencial de generación de empleo y reactivación local, pero no hay que olvidar que su actividad se basa en la explotación de recursos finitos y esenciales como son el agua y el suelo fértil. Dependiendo de cómo se gestionen pueden contribuir a la regulación hídrica, a la conectividad ecológica, a la mejora del suelo y al incremento de biodiversidad, o por el contrario, contaminar y agotar acuíferos y suelos, afectar a otros ecosistemas aguas abajo, o acabar con la biodiversidad a escala genética, de especies y de paisajes. Se trata de espacios que pueden ser de importancia estratégica para asegurar la resiliencia alimentaria en el medio plazo, y ya se están produciendo tensiones cuando se plantea qué usos pueden ser admisibles y cuáles son los criterios para priorizar unos u otros. Distintos modelos, desde las plantas fotovoltaicas a las macrogranjas, se disputan la legitimidad de ocupar los territorios agrarios, alegando la rentabilidad, la creación de empleo, las demandas de consumo... Por tanto es importante contar con unas regulaciones normativas claras sobre los usos, las construcciones, instalaciones y servicios que se pueden situar en los espacios agrarios, a partir de análisis sobre sus impactos y externalidades. Finalmente también hay que considerar las funciones sociales de estos espacios, y su contribución a la mejora de la calidad de vida, en la medida en que contribuyen a mejorar el acceso de la población a espacios libres, reproducen paisajes identitarios, pero también por cómo pueden aumentar la cohesión social y asegurar el acceso a una alimentación de calidad y asequible.

Existe un enorme potencial de coordinación de políticas sectoriales en torno a la alimentación, vinculando las actuaciones urbanísticas a otras que se desarrollen en los campos del empleo y el emprendimiento, el comercio, la compra pública, la educación, la salud, el turismo, la cultura... tal y como se plantea en el programa de Biodistritos andaluz En este sentido, en la escala municipal se han ensayado ya marcos de coordinación como el Pacto de Políticas alimentarias urbanas de Milán, y herramientas como las Estrategias de alimentación y los Consejos alimentarios que están permitiendo conexiones y sinergias interdepartamentales en distintas ciudades y municipios. También en la escala regional, provincial o autonómica, la vinculación entre planes y estrategias puede lograr mayores impactos: programas de desarrollo rural, estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, planes de alimentación sostenible...

3.4. Del papel a la realidad

Para seguir avanzando y extender la integración de los sistemas agrarios en la ordenación del territorio hace falta incidir en la formación y actualización profesional. Sistematizar el conocimiento sobre las experiencias que aprovechan de manera innovadora los mecanismos de ordenación y planeamiento urbanístico y explorar cómo hacer operativas las nuevas herramientas que se están desarrollando1 (Simón Rojo, 2022).

Estamos viviendo sucesivas crisis, que nos abocan a reorganizar nuestros sistemas socioeconómicos, y a reconocer el suelo como un bien estratégico. Los distintos planes y políticas pueden tener un papel importante, pero no son suficientes. Para pasar del papel a la realidad es necesaria la implicación de los distintos agentes, y muy especialmente del sector primario, en el que recae el peso del mantenimiento de la actividad en estos territorios. El análisis de las experiencias recientes en el Área Metropolitana de Barcelona y en los biodistritos andaluces muestran el interés de combinar herramientas más convencionales de ordenación territorial, con carácter normativo, con otros planes estratégicos y de dinamización. Estos últimos aportan los marcos de gobernanza y dinamización que facilitan la actividad agroalimentaria y los flujos de materia y energía con enfoque agroecológico, que no van a darse solo porque aparezcan delineados en los planos. Pero son los primeros, los planes de ordenación los que ofrecen un respaldo regulador y perspectivas de estabilidad a los procesos de transición agroecológica

4. Bibliografía

AG Internacionalización y Cooperación (2022): Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Madrid. 2022-2025. Ayuntamiento de Madrid

Baysse-Lainé, A. & Perrin, C. (2017): Les espaces agricoles des circuits de proximité: une lecture critique de la relocalisation de l’approvisionnement alimentaire de Millau. Natures Sciences Sociétés, 25(1), 21-35.

Blay-Palmer, A. & Santini, G. & Dubbeling, M. & Renting, H. & Taguchi, M. & Giordano, T. (2018): Validating the city region food system approach: Enacting inclusive, transformational city region food systems. Sustainability, 10(5), 1680.

Bohn, K., & Chu, D. (2021): Food-productive green infrastructure: Enabling agroecological transitions from an urban design perspective.Urban Agriculture & Regional Food Systems, 6(1), e20017.

Comisión Europea, Dirección General de Comunicación, (2005): De la granja a la mesa : por una alimentación sana para los consumidores europeos. Oficina de Publicaciones.

Diputación Foral De Álava (2022): Revisión del PTP del área funcional de Álava Central. Memoria (Documento de Avance).

Díaz Morlán, J. & Miravalles Quesada, Ó. & Zúñiga Sagredo, I (2017): Plan Director de. Infraestructura verde de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza.

Dubbeling, M. & Santini, G. (2018): City region food system assessment and planning. Urban Agriculture Magazine, 34(May), 6-9.

Duží, B. & Frantál, B. & Rojo, M. S. (2017): The geography of urban agriculture: New trends and challenges. Moravian Geographical Reports, 25(3), 130-138.

FAO & FIDA & OMS & PMA & UNICEF (2019): El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Roma: FAO

High Level Panel of Experts,HLPE (2020): Seguridad alimentaria y nutrición: elaborar una descripción global de cara a 2030. Informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Roma

Laparra Navarro M. & Azcona Sáenz P. & Pérez Eransus B. & Damonti, P. S. & Martínez Virto L. & Zugasti Mutilva N. & Lasheras Ruiz R. (2014): El desplome de los ingresos de los pobres y la intensificación de los procesos de exclusión social en España. Educación y Futuro, 30 (2014), 81-107

Llobet, M. & Durán, P. & Magaña, C. R. & Muñoz, A. (2019) (coords): (Re) pensando los retos alimentarios desde las Ciencias Sociales: contextos de precarización, respuetas y actuaciones. Barcelona: UOC.

Lohrberg, F. & Lička, L. & Scazzosi, L. & Timpe, A. (Eds.). (2016): Urban Agriculture Europe (p. 231). Berlin: Jovis.

López-García, D. & González De Molina, M. (2021): An Operational Approach to Agroecology-Based Local Agri-Food Systems. Sustainability, 13(15), 8443

Mata Olmo, R. (2018). Agricultura Periurbana y Estrategias Agroalimentarias en las Ciudades y áreas Metropolitanas Españolas. Viejos Problemas, Nuevos Proyectos. Cultura Territorial e Innovación Social ¿Hacia un Nuevo Modelo Metropolitano en Europa del Sur, 369-390

Matarán Ruiz, A. (2013). Participación social en la protección activa de los espacios agrarios periurbanos: un estado de la cuestión. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles

____ & al., (2021) Diagnóstico de las redes agroecológicas locales de Andalucía y diseño participativo de propuestas de consolidación. AGAPA, Universidad de Granada.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO (2021): Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Orden PCM/735/2021, de 9 de julio

Morán, N. & Simón, M. & Zazo, A. & Rodrıguez, R. (2016). Planificación de los sistemas alimentarios desde un enfoque biorregional. In Atas do XVI Congresso Ibero-americano de Urbanismo. Sociedade e Território, Novos Desafios (pp. 348-356).

Pereda, C. (2020): La polarización de la riqueza sigue aumentando. Trasvase de rentas a través de los alquileres. Madrid: Barómetro social de España.

Serrano Pascual, A.& González Parada, J. R. & Simón Rojo, M. (2022): Iniciativas para enfrentar el hambre y la inseguridad alimentaria en la comunidad de madrid: ¿está en crisis el modelo hegemónico de reparto de alimentos?. Cuadernos de Trabajo Social, 35(1), 81-91

Simón Rojo, M. (2022): Planeamiento urbanístico de sistemas alimentarios agroecológicos. Fundación Entretantos.

_____& Zazo Moratalla, A. & Morán Alonso, N. (2012): Nuevos enfoques en la planificación urbanística para proteger los espacios agrarios periurbanos. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, (15), 151-166.

Yacamán Ochoa, C. & Zazo Moratalla, A. (2015): El parque agrario. Madrid: Heliconia. s. coop. mad.

5. Listado de Acrónimos/Siglas

AMB: Área Metropolitana de Barcelona

ICLEI: Gobiernos locales por la sostenibilidad (siglas en inglés de Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales Locales)

HLPE: High Level Panel of Experts

MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PDUM: Plan Director Urbanístico Metropolitano

PTMB: Plan Territorial Metropolitano de Barcelona

1 En este sentido, La Red de Municipios por la Agroecología cuenta con un grupo de trabajo que ha trabajado en los últimos años en esta línea, y ha publicado la Guía de Planeamiento y Agroecología.