1. Introducción al paisaje expectante

“ L’enthousiasme pour ces espaces vides, expectants, imprécis et fluctuants est, en code urbain, la réponse à notre étrangeté face au monde, face à notre ville, face à nous-mêmes”

Terrain Vague. De Sola Morales, I. (1995)

Entendidos como paréntesis informes entre la otrora ciudad compacta y su entorno productivo inmediato, los paisajes expectantes emergen por doquier. De hecho, sus múltiples y variadas expresiones se han consolidado como imagen de una territorialidad contemporánea de orden difuso. Nos referimos a los terrenos yermos que salpican los imprecisos confines de la metrópolis construida de fragmentos, a los espacios baldíos que se acomodan entre tejidos contradictorios, a los bordes entre usos conflictivos o a los retales de suelos atrapados en la enmarañada red de infraestructuras omnipresentes, redundantes y confusas. Son también los lugares de la entropía (Basilico, 2008), del residuo y del deshecho, paisajes inoperantes u obsoletos que emergen como materialización de la incertidumbre dominante en un mundo cuyas nociones, lógicas y herramientas han implosionado ante la atónita mirada de estudiosos y profesionales responsables de su gestión. El vacío se revela, pues, como símbolo de la incomprensión post-metropolitana y la pérdida definitiva de referencias mientras que la latencia y expectancia emerge como sinónimo de la ambigüedad conceptual que caracteriza estos paisajes contemporáneos.

En cuanto a las principales causas de esta latencia, éstas son múltiples y complejas. A veces, aparecen como consecuencia del efecto paralizante que genera el trepidante ritmo de crecimiento desbocado y, por ende, la transformación profunda del suelo urbano a la que se han visto abocados la mayor parte de territorios conocidos1. Una segunda línea causal haría referencia a la profunda crisis de modelo urbano cuyos efectos sobre la disciplina han sido devastadores. De este modo, el urbanismo como ciencia, método o estrategia ha permanecido atónito, sobrecogido o directamente noqueado. Como demuestra gran parte de la crítica urbana (Schmit & Brenner, 2015), en las décadas recientes se ha evidenciado más que nunca el creciente cisma entre el catálogo contrastado de instrumentos y pautas de transformación de la ciudad decimonónica, continua y compacta y la aparición de espacios y lugares donde dichos argumentos no son aplicables. Con ello, tanto las propuestas proyectuales como su misma aproximación conceptual se muestran incapaces de articular estrategias coherentes ante un cambio tan radical de los parámetros del paradigma urbano-metropolitano. Por último, la tercera de las posibles causas que han provocado el estado de letargia perpetua al que han sido condenado muchos de nuestros paisajes cercanos radica en la cristalización territorial de algún conflicto irresuelto entre agentes cuyos intereses divergentes o visiones opuestas sobre el horizonte esperado han sido incapaces de estructurar consensos que operen desde la mediación. Con ello, la principal consecuencia de estas fricciones es la paralización de estos paisajes y su deriva hacia ámbitos dominados por la improductividad y la incertidumbre ante la expectativa no alcanzada2.

No obstante, más allá de estas y otras posibles causas, el principal valor de estos vacíos pasa precisamente por la aparente condición ambivalente de un lugar que se debate de manera constante entre la ausencia que representa el abandono y la presencia de una energía latente ante la expectativa del devenir posible (Smithson, 2001; Eisenman, 2007). Con ello, las imágenes de estos paisajes rotos explicitan, de manera simultánea, la promesa no cumplida y el sueño fallido (Schulz Dornburg, 2012) junto al potencial inherente a la indecisión y, por ende, a la libertad. En este sentido, la constatación de la profunda crisis existencial sobrevenida a la levedad del ser post-metropolitano que no encuentra su encaje en el mundo convive con la potente imagen de su propia salvación (Sola Morales,1995).

La poética visual y la carga semiológica de estos entornos tiene algo de sublime que atrae la mirada de quien se interesa por la ciudad -o lo que queda de ella- (Bachelard, 1994 Armstrong, 2006). De hecho, numerosos autores han sucumbido ante sus encantos y tanto fotógrafos como cineastas los han convertido en localizaciones clave para las narrativas urbanas del cambio de milenio. En paralelo, aunque siempre un paso por detrás, los pensadores y representantes de las disciplinas teóricas han reconocido la fertilidad crítica de estos paisajes de transición y han vehiculado sus intuiciones, hipótesis y líneas de interés por medio de seminarios y debates de carácter epistemológico que cuestionaban las nociones obsoletas y proponían un número creciente de innovadoras etiquetas y creativos neologismos que intentaban acotar y definir o a la condición específica de estos lugares transitivos y su posible encaje en la gramática territorial contemporánea.

2. Objeto y objetivo

“De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être évidence, cesse d’être incorporé, cesse d’être approprié. L’espace est un doute: il me faut sans cesse le marquer, le désigner; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut que j’en fasse la conquête”

Perec, G (2000)

Seducido inicialmente por el componente sublime e inquietante de la imagen congelada en un presente perpetuo que presentan estos paisajes expectantes, el objeto principal de esta investigación es el vacío periurbano y, como derivada inalienable, su cultura visual. No obstante, como se pretende mostrar en los dos apartados subsiguientes, la definición y caracterización de este objeto, al menos desde la disciplina urbana, ha sido imprecisa y frecuentemente confusa. Por ello, una breve e introductoria revisión sistemática de la bibliografía pretende trazar una línea cronológica y relacional de nociones, conceptos y autores. Acto seguido, la exploración cruza los límites disciplinares de la arquitectura para adentrarse en la eficacia que han evidenciado otras disciplinas como la fotografía y el cine en su capacidad de captar y transmitir la esencia poética de estos lugares complejos (Hayden, 1997), conflictivos y contradictorios. Los siguientes apartados se centran en la descripción caracterizada de un contexto específico como el Camp de Tarragona; la aplicación de una metodología abstracta de análisis visual como la propuesta por Aby Warburg (1924-29); la taxonomía del vacío resultante y, por último, una reflexión abierta a modo de conclusión.

En cuanto a los principales objetivos planteados por esta investigación, el primero respondía a la voluntad de esclarecer los límites difusos de un marco teórico marcado por la paradójica abundancia y reiterada confusión (Sinno, 2018). La reflexión sobre la validez metodológica y la eficiencia instrumental de la arquitectura, el urbanismo u otras disciplinas en el tratamiento del paisaje expectante entraría igualmente dentro de este objetivo específico.

Un segundo objetivo pasaría por sondear, a través de la mirada fotográfica, un ámbito metropolitano acotado donde la complejidad contemporánea se traduce en un lugar “lleno de cosas” (Sola Morales, 2010) de naturaleza heterogénea cuyas relaciones - a menudo poco evidentes - se sostienen y manifiestan en espacios donde el conflicto, la contradicción y la fricción se han hecho paisaje ordinario.

Obtenidas las imágenes que constituyen este atlas del vacío expectante, el tercer objetivo se centraba en la exploración de métodos analíticos que permitieran descifrar reglas y patrones que caracterizaran la especificidad de estos paisajes de transición. Con ello, se reconoce de manera implícita que su posición relativa entre intervalos y fragmentos de ciudad -es decir, su condición intersticial- le confiere un valor estratégico en la gramática territorial contemporánea.

De modo transversal y siguiendo los pasos de Bordieu (1965), Barthes (1972), o Sontag (1973), un último objetivo operaría con la voluntad de reivindicar el uso de la imagen fotográfica como evidencia científica, instrumento analítico y herramienta de conocimiento y narrativa intelectual per se. En este sentido, se pretende demostrar que la imagen, por si sola o dialogando con otras imágenes, se expresa a través de geometrías, planos, tonos, profundidades, objetos, trazos, presencias, ausencias, texturas, cuerpos, tensiones, silencios, ritmos o tantas otras cualidades visuales sobre las que se pueden plantear lecturas y estructurar hipótesis a resolver sobre cualquier campo. El fenómeno postmetropolitano, a partir de la lectura visual de su paisaje, no es una excepción sino más bien un campo prolífico de ricos matices.(Fig.1)

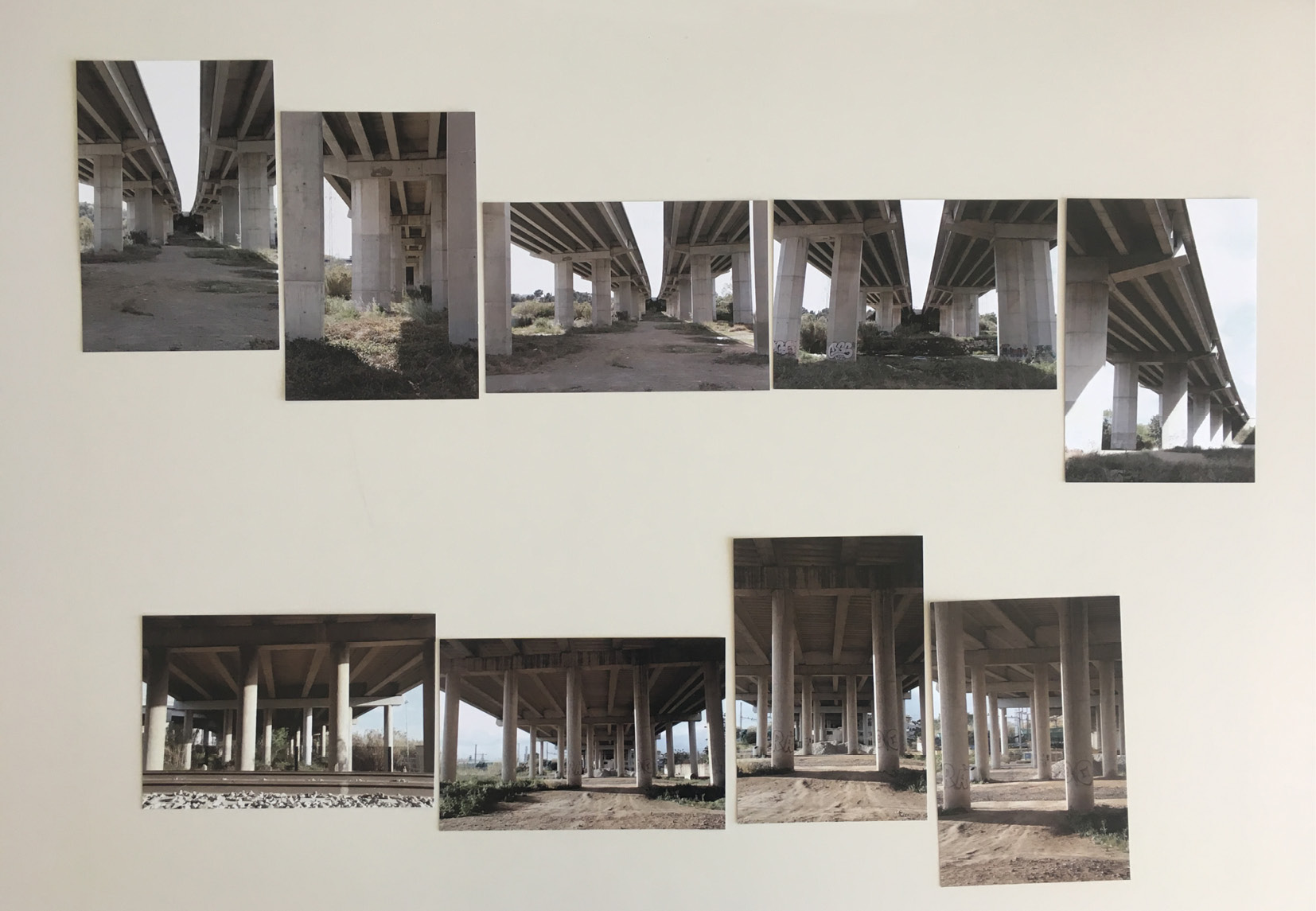

Fig. 1/ Las nuevas topografías del terrain vague, Camp de Tarragona

Fuente: Elaboración propia, 2021

3. Aproximación teórica: de la confusión a la dispersión

“The field of urban studies has never been so robust, so expansive in the number of subject areas and scholarly disciplines involved with the study of cities, so permeated by new ideas and approaches, so attuned to the major political and economic events of our times, and so theoretically and methodologically unsettled. It may be the best of times and the worst of times to be studying cities, for while there is so much that is new and challenging to respond to, there is much less agreement than ever before as to how best to make sense, practically and theoretically, of the new urban worlds being created.”

Soja, E. W. (2000)

Tradicionalmente, el conjunto de dinámicas que operaban sobre la fundación, crecimiento o transformación de la ciudad han sido sistemáticamente estudiadas desde varias disciplinas académicas (Morris, 1994; Sennett, 1994; Kostof, 1999). De manera continuada, la arquitectura y el urbanismo, la sociología, la antropología, la geografía, la ecología o la economía se han posicionado como nichos de conocimiento con estrategias autónomas y métodos propios para definir, caracterizar y, en definitiva, comprender las múltiples variables que inciden en la ecuación de la evolución urbana. Mientras que muchas de estas disciplinas desarrollaban instrumentos para el estudio de pautas históricas que ayudaran a entender el presente como un compendio acumulativo de eventos pasados yuxtapuestos sobre el soporte territorial (Corboz, 1985), otras líneas de pensamiento con una mayor vocación exploratoria se han aventurado en plantear hipótesis y proyectar escenarios de futuro (Koolhaas, 1998, 2004). Sus principales argumentos se han construido alrededor de lecturas tendenciales del fenómeno urbano y del estudio de las causas, ritmos y patrones de transformación de cuestiones tan complejas, abstractas e intangibles como la demografía y movilidad de las personas, las lógicas de producción, consumo o distribución de bienes, el valor del suelo como capital inmueble, o la gestión de los flujos metabólicos que, en menor o mayor medida, establecían una relación simbiótica con el territorio donde se desarrollaban y planteaban la obligada asimilación de una serie de márgenes críticos ante la incertidumbre dominante.

En cuanto a la disciplina urbanística se refiere, la estrategia de transformación de las ciudades y el análisis de sus posibles efectos sobre el espacio se han resuelto -al menos desde un punto de vista eurocéntrico- mediante la aplicación del proyecto urbano3. Esta herramienta parte desde la confianza en la Arquitectura como medio y el Diseño como táctica para articular los distintos elementos y conjuntos de la gramática que opera en la configuración material de la ciudad compacta. No obstante, la aplicación acrítica, automática o simplificada de esta aproximación metodológica de carácter y vocación estrictamente urbanas se han mostrado inoperantes en contextos contemporáneos donde el catálogo de situaciones territoriales se revela mucho más rico en episodios de complejidad y heterogeneidad. En todos ellos, dominados por la abstracción, la contradicción o el conflicto y confusión, cuestionan las bases conceptuales sobre las que se habían estructurado las dicotomías simplificadas de ciudad y campo o centro y periferia (Ramoneda, 1992; Heynen, 1992; Barron, 2014), a la vez que explicitan el valor mismo del intersticio como tema metropolitano (Clément, 2004; Levesque, 2008; Grávalos Lacambra & Di Monte, 2022). Algunos autores, de hecho estructuran su relato teórico alrededor del vacío urbano como lugar trascendental y simbólico de la contemporaneidad sobre el que hay que seguir caminando, acotando y, en definitiva, conociendo (Sola Morales, 1995; Smithson, 2001; Careri, 2002; Diller & Scofidio, 2002; Bowman & Pagano, 2004). Se trata de un hecho de capital importancia en términos de evolución del discurso disciplinar que deriva, como se anticipaba anteriormente, de una crisis de confianza en un sistema de planeamiento y unas fórmulas, instrumentos, agentes y marcos jurídicos que se muestran, por primera vez, imprecisos e incapaces de dar respuestas sólidas a los nuevos retos territoriales. De este modo, la sentencia a la ciudad premonitoriamente enunciada por Webber (1969) ponía en tela de juicio los mismos fundamentos de la ciencia urbanística4 como receta única para la gestión de los retos contemporáneos. Como consecuencia directa, esta caída disciplinar a escala planetaria vino apoyada por distintas líneas de pensamiento crítico que la abordaron a partir de un debate candente entre la lectura apocalíptica y especulativa del final de una era (Koolhaas, 1998, 2004) y, por otra parte, la sistematizada y aséptica presentación de las magnitudes numéricas que poblaron los anuarios y memorias de la ciudad global y la metrópolis universal (UN-Habitat, 2010).

Con la voluntad de superar la mera actitud de alarmante denuncia o el asombro ante los indicadores de crecimiento urbano exponencial, una tercera línea de investigadores orientó su foco de interés hacia la mejora en la definición conceptual -y, por ende, el conocimiento- de los fenómenos postmetropolitanos contemporáneos. Forman parte de esta corriente los trabajos sobre la evolución de las nociones urbanas (Font, 2006), la configuración de su cuerpo epistemológico (Acebillo & al., 2013; Schmit & Brenner, 2015); el análisis del comportamiento de sus dinámicas (Dendrinos, 1992) y, por último, de las pulsiones que gobiernan la transformación de un territorio.

A modo coral, todos estos autores y corrientes coinciden en el claro reconocimiento del potencial estratégico que posee la ciudad -en todas sus formas y acepciones- como posible palanca y motor de desarrollo (Harvey, 2000, 2005). Sin embargo, reconocen igualmente que para potenciar dicha capacidad transformadora cabe exigir la superación definitiva de las simplificaciones dicotómicas heredadas, conceptos obsoletos y etiquetas caducas y promover, de manera complementaria, estrategias de aproximación compleja que incorporen de manera efectiva los vectores de temporalidad; gobernanza; energía y flujos metabólicos; economía y producción; logística y movilidad; medio ambiente y, por último, las personas y la calidad de los espacios y territorios que habitan integrando, por medio de una visión holística y una estrategia de carácter transversal, conceptos como la adaptabilidad y gestión de la incertidumbre frente al riesgo y emergencia, la resiliencia y la corresponsabilidad como condicionantes inalienables al nuevo proyecto territorial contemporáneo (Burdett & Rode, 2018).

De la lectura agregada de las tres líneas de pensamiento sobre el fenómeno urbano presentadas, emerge un concepto dominante sobre la necesidad de incorporar matices tanto conceptuales como metodológicos para explorar los límites disciplinares de la arquitectura y extender las fronteras instrumentales del proyecto urbano. Con la voluntad de ampliar la perspectiva de análisis de estos sí-lugares5, proponen explorar e integrar herramientas que permitan, a su vez, ampliar los confines de comprensión del paisaje actual. En este sentido, la lectura sagaz de algunos autores asume la colisión y modulación continuada de dichos vectores de pulsión urbanizadora traduciéndola, en clave de oportunidad, en estrategias como la hibridación de las nociones y la difusión de los límites físicos (Diller, 2002). Otros, proponen la integración de la componente dinámica del tempo, inherente a las cosas urbanas (Sola Morales, 1992), que es capaz, mediante sus ritmos sincopados, de comprimir secuencias y dilatar estadios intermedios hasta convertirlos en los paisajes expectantes objetos de esta investigación.

A modo de consenso tácito derivado de esta revisión bibliográfica, la forzosa ampliación del encuadre espaciotemporal revela una nutrida colección de bordes imprecisos, contextos intermedios, espacios de transición, intervalos de actividad o fracturas morfológicas donde el vacío se presenta, como reflejo de la obsolescencia productiva causada por la irrupción repentina de una expectativa de cambio por su potencial de revalorización mercantil (Petit, 2009). Con ello, el capital6 aflora, desde su naturaleza intangible y carácter volátil, como sustancia catalizadora de los procesos de abandono o transformación del suelo, multiplicando, más si cabe, las incógnitas que operan sobre estos paisajes latentes.

Como si de las postales distópicas ballardianas se tratara7, estos fragmentos de terra ignota (Bowman, 2004) emergen en las realidades territoriales -con especial relevancia en aquellas latitudes caracterizadas por un mayor crecimiento reciente- y se postulan como los paisajes que, pese a su ordinariez (Walker, 2010) o banalidad (Muñoz, 2008), representan, desde su silencio, la incertidumbre de la cotidianeidad contemporánea. Se trata de espacios caídos de la organización productiva del sistema urbano, apartados de los flujos de consumo y al margen de cualquier categoría productiva. Al no ejercer la función primaria encomendada, caen en el imaginario de la ineficiencia del suelo improductivo. Son, en términos de Sola Morales (1995): “(…) lugares de resistencia a las fuerzas homogeneizadoras de la ciudad regulada y ordenada según unas fuerzas arquitectónicas y unos procesos económicos y políticos determinados”. En este sentido, las lógicas subyacentes de la (im)productividad de estos vacíos los convierten, en términos de Lefebvre (1974), en “momentos urbanos producidos”, derivados del “conflicto urbano” permanente (Kurgan & Brawley, 2019), “excepciones a una regla” (Giménez, 2021) o, incluso, “paisajes radicales” (Amidon, 2001) y en definitiva, en definitiva, lugares que no encajan en los discursos ortodoxos del proceso urbano que, para ser rigurosamente interpretados e integrados al cuerpo de estudio de la post-metrópolis contemporánea, reclaman sistematizar un nuevo vocabulario, atento y preciso a los condicionantes propios de estos lugares transitivos8.

Así pues, a modo de revelación obtenida del ejercicio de revisión bibliográfica, emerge la paradoja contrastada y continuada que, pese al creciente interés por estos espacios y a la ingente cantidad de publicaciones, artículos, conferencias, seminarios, debates, exposiciones, congresos, jornadas y talleres, la producción teórica asociada ha resultado ser tan abundante como errática y dispersa. El vacío conceptual e instrumental para intervenir de manera eficaz en estos territorios indeterminados, discontinuos y fragmentados persiste (Sinno, 2018) y, por ello, cabe plantear lecturas innovadoras capaces de cruzar e hibridar los compartimentos estancos de las disciplinas tradicionales.

4. La mirada ansiosa al terrain vague

“Ya no se trata de salir a la periferia a leerla con ojos de quien habita el centro, sino de hacerlo para volver la mirada sobre la propia ciudad, como quien planea un asalto o merodea un enclave con la visión tangencial y estrábica de quien trama algo: la mirada de un bandido clásico apostado en los riscos, capaz de observar con atención vigilante y otra vez de todos los sentidos”

Ábalos, I. & Herreros, J. El ojo bandido, en FotoPres’93. Fundación La Caixa, 1993

En aras a expandir los confines del urbanismo y su capacidad para estructurar estrategias de proyecto en el terrain vague, esta investigación plantea la exploración de otras disciplinas que hayan resultado más solventes en su capacidad de captar la esencia de estos espacios atrapados en el tiempo y al margen físico, ético y estético de las dinámicas urbanas dominantes. En este sentido, la fotografía y el cine son campos disciplinares que han desplegado métodos y herramientas de gran eficacia para captar las condiciones de indeterminación y vaguedad y retratar la naturaleza marginal dominante en estos paisajes. Como si de una nueva corriente de la historia del arte se tratara, el individuo postmetropolitano ha debido reeducar la mirada y estructurar un sistema de valores visuales sobre los que articular el discurso del paisaje actual. Se trata, pues, de la construcción no sistematizada de un vocabulario propio que permitiera afrontar, por medio de una cultura visual liberada, la paradoja inherente al imaginario del terrain vague donde la belleza de lo sublime y lo inquietante de un acontecer no previsto cohabitan en estos ámbitos donde la nada y la expectancia latente toman cuerpo.

De hecho, un breve repaso por la historia de la Fotografía Moderna demuestra el creciente interés de las lentes más refinadas por revelar los trazos socioculturales contenidos en el significado de un paisaje concreto. Así, pues, los trabajos de maestros como Robert Frank, Robert Adams, Lewis Baltz, Bernd y Hilla Becher, Frank Gohlke, Stephen Shore o Walker Evans cimentaron, junto a los llamados New Topographics9, una cultura visual que destacaba por su incisiva capacidad de auscultación crítica de las pulsiones de la urbe a través de sus espacios de frontera y ámbitos en transformación. Sus imágenes, dominadas por el rigor técnico y sobriedad estética, aparecen como pruebas documentales per se. En ellas, memoria y verdad emergen como hilos argumentales capaces de trazar la biografía de unos paisajes que se desvanecen ante sus ojos (Virilio, 1989; Trigg, 2006) y que conforman una realidad urbana cada vez más fragmentada e imperfecta (Sontag, 1977).

Por su parte, los fotógrafos europeos interpretan igualmente el papel de cronistas de la construcción metropolitana aportando, como hecho diferencial, una carga poética a sus imágenes. Jannes Linders, John Davies, David Plowder o Thomas Struth interpelan igualmente los lugares del cambio situando, ahora, al sujeto humano como protagonista implícito. Así pues, los encuadres de fotógrafos como Humberto Rivas, Manolo Laguillo o, más recientemente, Jordi Bernadó huyen de ninguna heroicidad aparente mientras exploran los márgenes y confines de la ciudad y desvelan una serie de acumulaciones anárquicas de elementos dispares cuya composición constituye el nuevo relato de la decadencia urbana. Otros autores como Gabriele Basilico (1999, 2008), centran su narrativa visual en los lugares de la entropía y el conflicto como espacios-espejos de las contradicciones postmetropolitanas. De hecho, sus series fotográficas de gran formato ilustran paisajes que parecen ser el resultado de un bombardeo donde el final apocalíptico de la ciudad y su implosión son, a la vez, conceptuales y físicas. Julia Schulz Dornburg (2012), por su parte, plantea una arqueología selectiva de estos paisajes del abandono e interroga tanto las causas como los agentes y condicionantes que han conducido a tal situación de obsolescencia prematura10.

En cualquier caso, más de un siglo de diálogo exploratorio entre fotografía y ciudad permite constatar, por un lado, el interés y capacidad del medio visual para revelar la imagen de lo intangible y, por otro, explicitar las dinámicas subyacentes que operan sobre un vacío urbano o terrain vague. Las fotografías de estos paisajes se debaten entre la expresión de la ruina decadente y la proyección de una idea de deriva metropolitana definitivamente rota y sin nombre. Como Pasolini (1975), todos estos autores parten de la fascinación por lo real, el valor de lo ordinario (Walker, 2010) y la incontinencia de lo banal (Muñoz, 2008) como símbolos inequívocos de una realidad urbana cada vez más global (Sassen, 2001) donde el espacio residual (Koolhaas, 2004; Berger, 2006) y anónimo prolifera en unas atmósferas inciertas y marginales. A modo de vanguardia exploratoria, el descubrimiento fotográfico abre el camino a la producción teórica urbanística y, ambas, de manera complementaria, pero sincopada, desplazan el foco de la mirada hacia aquellos espaces autres (Foucault, 1994; Goula, 2006), de condiciones extrañas (Arets, 2001), donde una calma sobrecogedora sugiere que algo está por acontecer.

Estos encuadres, profundidades de campo y temas periféricos construyen, pues, unos discursos visuales donde la semántica del vacío pivota entre la frustración subyacente a una expectativa no cumplida y la promesa de reinvención que atesora. Con ello, el paisaje expectante se erige como verdadero lugar de la innovación, donde todo está por hacer y cualquier cosa puede ocurrir.

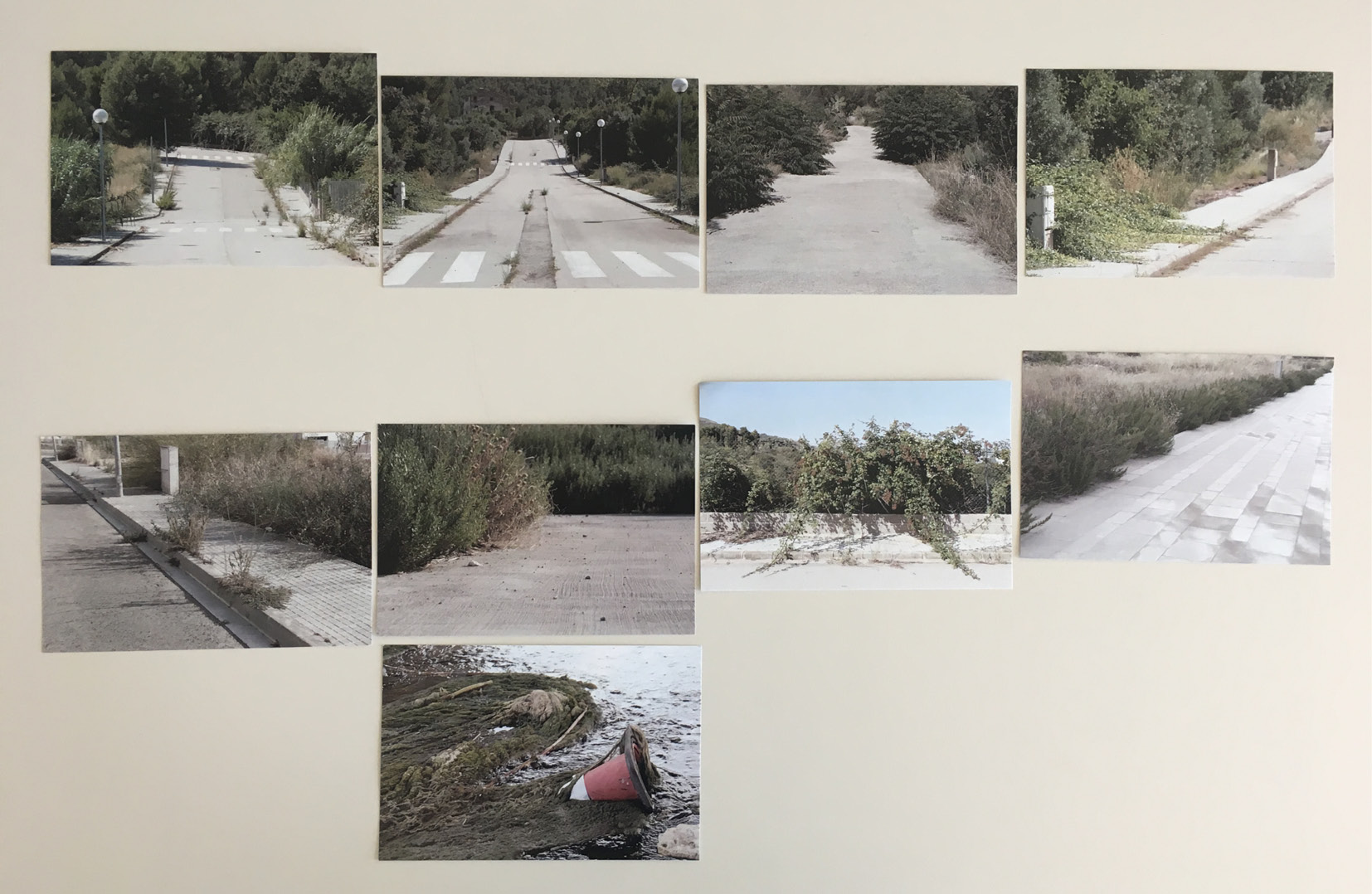

Fig. 2/ Paisaje de transición o terrain vague, Camp de Tarragona

Fuente: Elaboración propia, 2021

Son lugares amnésicos de lo que fueron y seniles de lo que son que invitan a especular abiertamente sobre las posibilidades y escenarios por venir (Fig. 2). Tentativamente, su cristalización como islas de libertad y creación en un mundo-archipiélago (Careri, 2002) podría contribuir en la articulación de una serie de espacios alienados de las fuerzas dominantes de la ciudad aceptando, con ello, la diversidad del territorio collage como única vía posible de supervivencia (Rowe, 1998).

Motivados, precisamente, por la condición de ambigüedad y ambivalencia de estos paisajes de transición, otros autores más cercanos a la disciplina urbana se han aventurado en ensayos que superaran la mera admiración de su estética subversiva y exploraran aproximaciones y métodos de categorización y tratamiento11. Como punto culminante de este esfuerzo colectivo, destaca la aportación crucial de Ignasi de Sola Morales quien, entre 1994 y 1995, acuñaba el término de terrain vague12 para definir estos espacios. Por medio de esta nueva etiqueta, el filósofo y arquitecto catalán emparentaba definitivamente los significados de extensión de suelo vacío -derivado de vacuum- con la indeterminación como sinónimo de libertad, apertura y principal estrategia de intervención. Hoy, veinticinco años después de su concepción, el largo recorrido teórico basado en réplicas, interpretaciones derivadas, traducciones, citas y referencias demuestran su valía como noción esencial para acotar las variables que definen estos lugares transitivos.

5. Contexto: el laboratorio a escala real

“El espacio basura será nuestra tumba.

El espacio basura es político: depende de la eliminación centralizada de la capacidad crítica en nombre de la comodidad y el placer. (…)

En realidad, el secreto del espacio basura está en que es promiscuo y al mismo tiempo represivo: a medida que prolifera lo informe, lo formal se atrofia y, con ello, todas las reglas, las ordenanzas, los recursos… (…)

El espacio basura pretende unificar, pero en realidad escinde.

El espacio basura se expande con la economía, pero su huella no puede contraerse. (…)

Cuanto más indeterminada es la ciudad, más específico es su espacio basura; todos los prototipos de espacio basura son urbanos -el Foro romano, la Metrópolis-; es solo su sinergia inversa lo que los hace suburbanos, al mismo tiempo hinchados y encogidos.

El espacio basura se torna biobasura, la ecología se torna ecoespacio.

La vastedad del espacio basura se extiende hasta los bordes del big bang”

Koolhaas, R. (2004)

Con la voluntad de cuestionar la hipótesis basada en la universalidad tanto de las causas como de la homogeneidad visual resultante de los terrain vague (Sola Morales, 2000), este bloque de la investigación planteó un segundo nivel de encuadre -ahora de carácter geográfico- que permitiera vehicular un diálogo relacional entre las dinámicas de naturaleza y magnitud global y su impacto tangible sobre un entorno local. En este sentido, la incorporación de una escala secuencial, exponencial (Eames,1977) o directamente líquida (Solé Gras & al., 2022) permite superar las limitaciones inherentes a la tradicional aproximación abstracto-numérica con la que se ha abordado el fenómeno metropolinización planetaria durante las últimas décadas. Con ello, por medio de la construcción de un imaginario propio de lugares cercanos, paisajes conocidos y territorios acotados, se puede medir y ponderar los efectos concretos de dichas dinámicas sobre el vacío.

Para ello, se ha asumido como ámbito de estudio la conurbación metropolitana central del Camp de Tarragona13, un territorio continuamente llamado a ser “la segunda área metropolitana de Cataluña”14. En las últimas décadas, este contexto particular ha experimentado grandes y profundas transformaciones alrededor de tres vectores de desarrollo de primer orden: el turismo estacionario, la industria química y petroquímica y, por último, la construcción residencial y el desarrollo inmobiliario (Sabaté, 2008; Montejano, 2010; Zaguirre Fernández,2021). Los intereses de cada sector productivo han operado de manera poco articulada acrecentando la presión y pulsión por ocupar un suelo llano y altamente accesible. Como derivada, se materializaba, por un lado, el abandono progresivo o repentino de la agricultura como elemento identitario y configurador primario del paisaje del Camp y, por otro, instaurando una reiterada desatención a los ámbitos medioambientalmente vulnerables (Solé Gras, 2022). Como resultado más evidente de tal descoordinación territorial, encontramos hoy un rosario situaciones expectantes que derivan de dicha disfunción urbanística: espacios vacantes, bordes inertes, intersticios fragmentarios o ámbitos obsoletos que reivindican, por su magnitud, posición relativa, proximidad y estructura, un lugar preferencial como lugares transitivos del Camp.

6. Aproximación metodológica: entre la exploración de los confines y la ciencia sin nombre

“Photographs are perhaps the most mysterious of all the objects that make up, and thicken, the environment we recognize as modern. Photographs really are experience captured, and the camera is the ideal arm of consciousness in its acquisitive mood.”

Sontag, S. (1973)

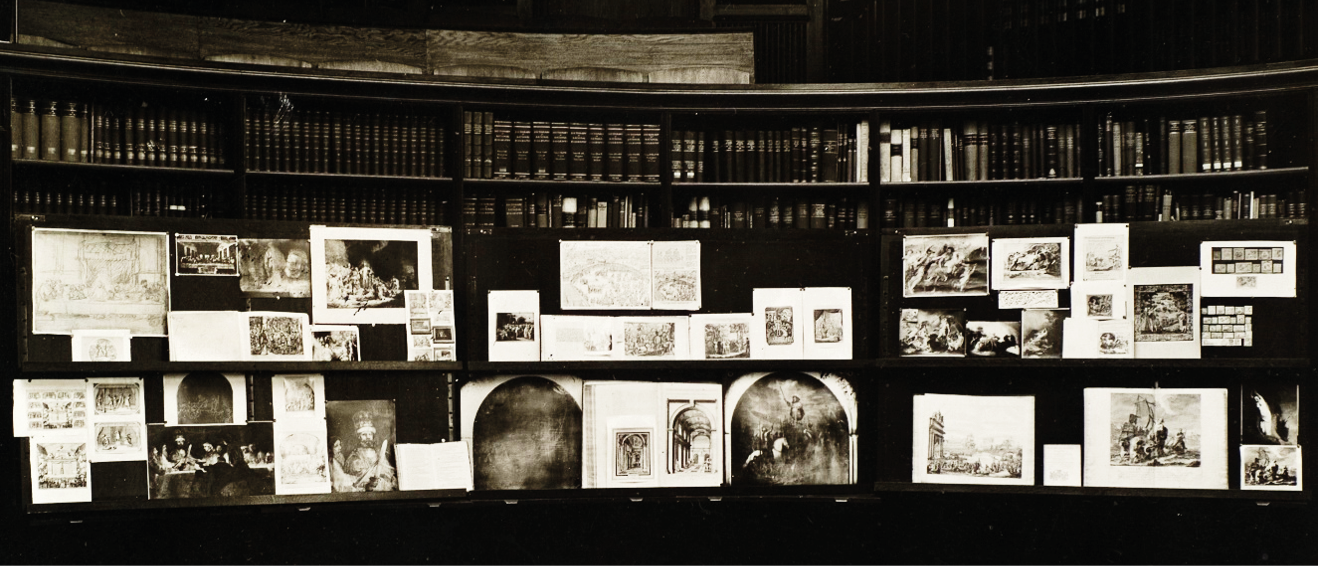

Aby M. Warburg (1866-1929) fue un historiador y teórico cultural conocido, principalmente, por su disruptiva incorporación de métodos revolucionarios de observación y análisis visual. Entre su profusa producción científica, la presente investigación destaca un proyecto muy particular al que Warburg dedicó los últimos años de su vida. Construido entre 1924 y 1929, el Atlas Mnemosine15 es un ensayo gráfico que pretendía, a modo enciclopédico, concentrar el corpus del conocimiento en una colección de imágenes organizadas entorno a unos ochenta paneles de fondo oscuro, sin la ayuda de texto alguno. A través de este bilderatlas, el teórico aspiraba a instrumentar una narrativa visual que permitiera, a partir del sistema de relaciones de raíz cultural propio para cada observador, acceder al conocimiento condensado y compartido de la historia humana europea. Todo, únicamente por medio del uso exclusivo de la imagen (Sardà Ferran, 2012).

Leídos en conjunto, estos paneles establecían un método tan ambicioso como innovador donde la articulación de interconexiones atemporales entre significados funcionaba a distintos niveles. Se trataba de una metodología visual-relacional a la que Agamben (2007) bautizó como “ciencia innominada”. Según Warburg, las imágenes que conformaban sus composiciones actuaban como huellas acumulativas de la carga emotiva que cada evento de la historia había dejado sobre la materia viva y que podía, en determinadas circunstancias, ser reactivada a través del mecanismo de la memoria. En otros términos, sus paneles y constelaciones aspiraban a condensar visualmente la herencia social acumulativa. A su vez, como si de un motor de búsqueda automática de imágenes actual se tratara, el atlas construye un relato de múltiples categorías relacionales, tanto entre las imágenes individuales como en el conjunto como un todo. De este modo, como si de un mapa de pistas se tratara, el observador es invitado a interpelar dinámicamente el sistema por medio de un diálogo continuado entre el detalle de lo particular y la estructura de conjunto desvelando, con ello, valores compartidos o contrastes subyacentes que conduzcan hacia nuevos significados (Fig. 3)16.

Fig. 3/ Fragmento de la exposición en la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, en Hamburgo como soporte a una conferencia para la Sociedad de Bibliotecarios (1927).

Fuente: ©The Warburg Institute, 2023

Asumiendo, pues, la fotografía como indicio primario y adoptado el método warburgiano de la teoría de conjuntos visuales como principal instrumento analítico de categorización de estos paisajes, cabía obtener la iconografía propia del Camp. Con esta voluntad, la (re)colección de imágenes que compondrían los paneles se elaboró emulando los ejercicios exploratorios del movimiento fotográfico conocido como los New Topographers o las derivas situacionistas (Debord, 1958; Stalker, 2000; Careri, 2002). Esto implicó una serie de cincuenta paseos por los confines urbanos del Camp peinando fotográficamente descampados abandonados, ámbitos atrapados entre infraestructuras, grandes recintos y entornos obsoletos, marginales o, simplemente improductivos. En concreto, se caminaron aproximadamente 170 km trenzando los ámbitos intersticiales de los municipios de Tarragona, Reus, Constantí, La Canonja, Salou, Vila-seca y Cambrils. Estos itinerarios recorrieron las desvencijadas y solitarias avenidas de los grandes polígonos industriales; exploraron los límites del puerto, aeropuerto, estaciones y líneas de tren en desuso, cruzaron nudos viarios y extensas playas de vías o carreteras abandonadas; hilvanaron las geometrías abstractas de trazados eléctricos de alta tensión; recorrieron el falso organicismo de urbanizaciones residenciales sin edificar; y se adentraron en el territorio fluvial de un río mayoritariamente seco; saltaron tuberías y cruzaron túneles accediendo, cámara en mano, a aquellos espacios donde se tratan los residuos e incluso en aquellos lugares donde se tiran sin tratar. En definitiva, la investigación centró su mirada fotográfica en los retales de la marginalización postmetropolitana para construir, con ello, una colección de más de dos mil imágenes que, de una manera u otra, trataban visualmente alguno de los aspectos relacionados con la latencia inherente al terrain vague17.

Acto seguido, a modo de primer paso del proceso analítico-visual, esta colección inicial de imágenes fotográficas autogeneradas fue sometida a un filtrado preliminar que descartó tomas de encuadre reiterado, temáticamente poco significativas o técnicamente menos depuradas. Las cerca de 1200 fotografías resultantes fueron reproducidas a color y a tamaño 10 x 15 cm y, como si del Museo Imaginario de Malraux (1947) se tratara, el conjunto de imágenes se distribuyó en el suelo constituyendo una primera constelación única y altamente sugerente donde preponderaban cuestiones como el peso visual del cromatismo o las morfologías abstractas y los horizontes dominantes en el vacío de este territorio. Sin embargo, en aras de constituir un bilderatlas, propio, cada fotografía de ese paisaje transitivo era cuestionada e interrogada con la voluntad de hacer aflorar los distintos estratos -en términos de Panofsky (1955)- que condensaban los eventos y significados intrínsecos que lo elevaban a lugar transitivo del Camp.

Paso a paso y por medio de la iteración del proceso, se sistematizaron una serie de mecanismos semiológicos de agrupación y decantado que cristalizaban paulatinamente en torno a unos conceptos predominantes en la lectura visual de estos vacíos expectantes. Cada conjunto, pues, agrupaba las fotografías que mejor representaban una noción o sugerían una relación dialéctica con la misma. Como derivada, se eliminaban provisionalmente aquellas imágenes huérfanas de grupo hasta ensayar otra estructura organizativa que ofreciera mejor encaje, identificara una nueva etiqueta autónoma o fueran descartadas de manera definitiva. Y así, sucesivamente hasta doce veces.

Por cuanto al formato de agrupación, tras pruebas previas con paneles de fondo negro, cada conjunto de imágenes se organizó finalmente en tableros de fondo claro que permitían un mayor contraste cromático y, por ende, una mayor nitidez y legibilidad visual. Se repitió la operación hasta alcanzar una posición relativa de las imágenes y una configuración de los subgrupos que representara el grado de coherencia visual deseado.

7. A modo de resultados: taxonomía del vacío expectante

“Para que una cosa sea interesante, basta con mirarla durante largo rato”

Laguillo, M. (1995)

La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación ordenada, jerarquizada y sistemática de grupos dentro de una disciplina. Pasada por el filtro warburgiano, esta técnica permitió ponderar el peso relativo de cada categoría relevante y construir una caracterización Mnemosiana de los paisajes en transición de este contexto tarraconense. Grosso modo, los capítulos se organizaron en función de las causas de abandono de cada paisaje y, con ello, se listaron las siguientes categorías: confines o la desmaterialización del límite; supermanzanas o el desfallecimiento de la ciudad; urbanus interruptus o el planeamiento parcialmente ejecutado; la promesa incumplida o el planeamiento no ejecutado; ejes, trazos y trazados o los nudos viarios y sus entornos; las líneas de Nazca o infraestructuras abandonadas; el borde yermo o el perímetro de los grandes recintos; los espacios de la entropía y los flujos metabólicos y extractivos; la frontera variable o los entornos del riesgo y, por último, la ruina moderna.

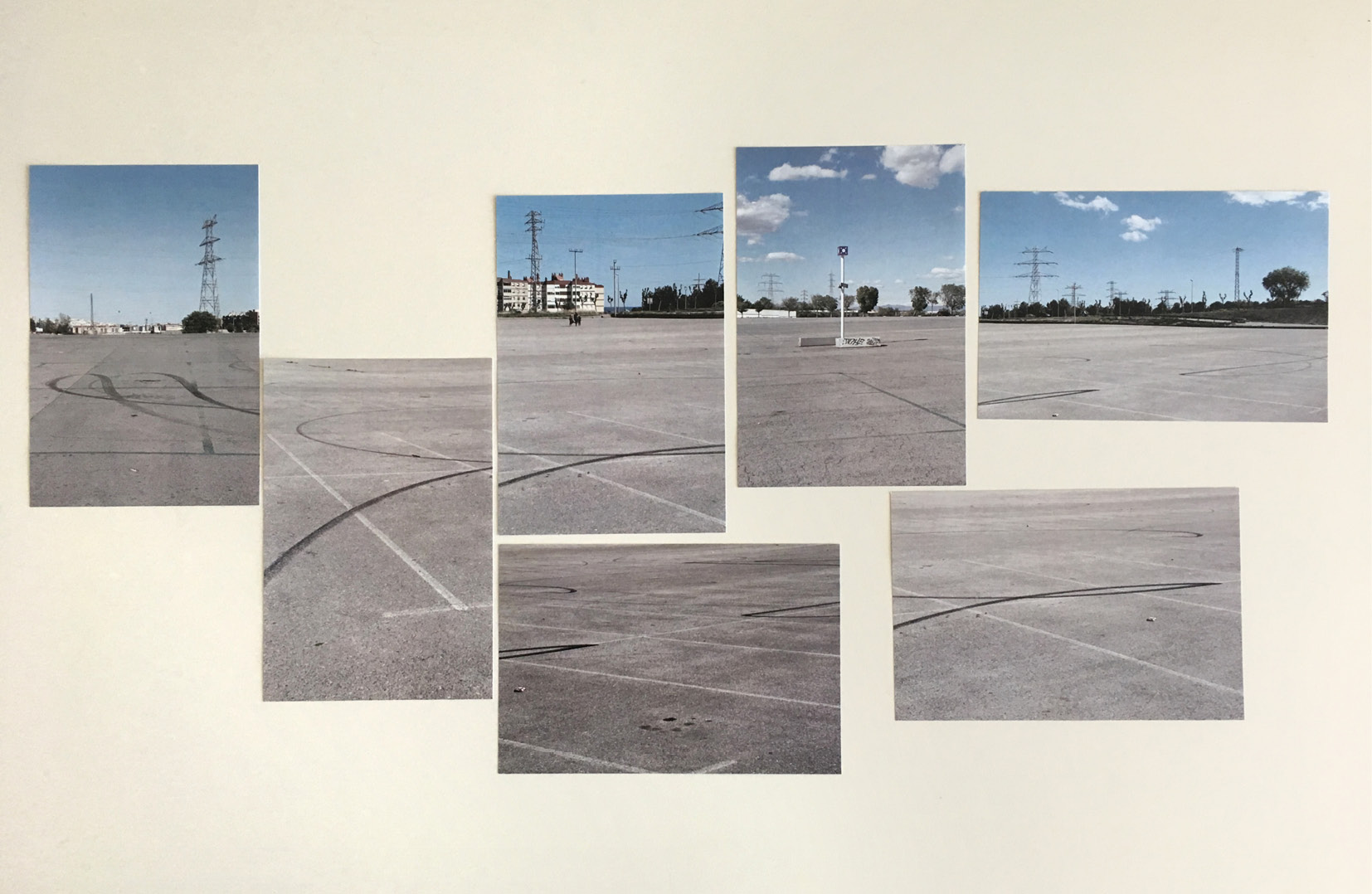

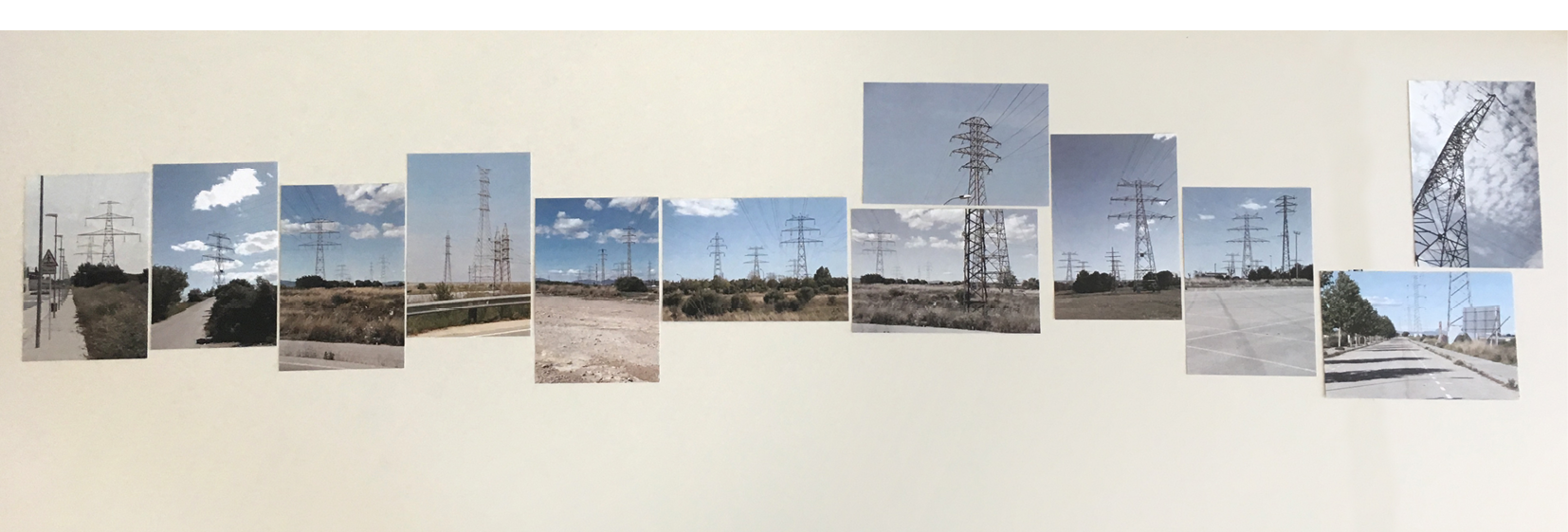

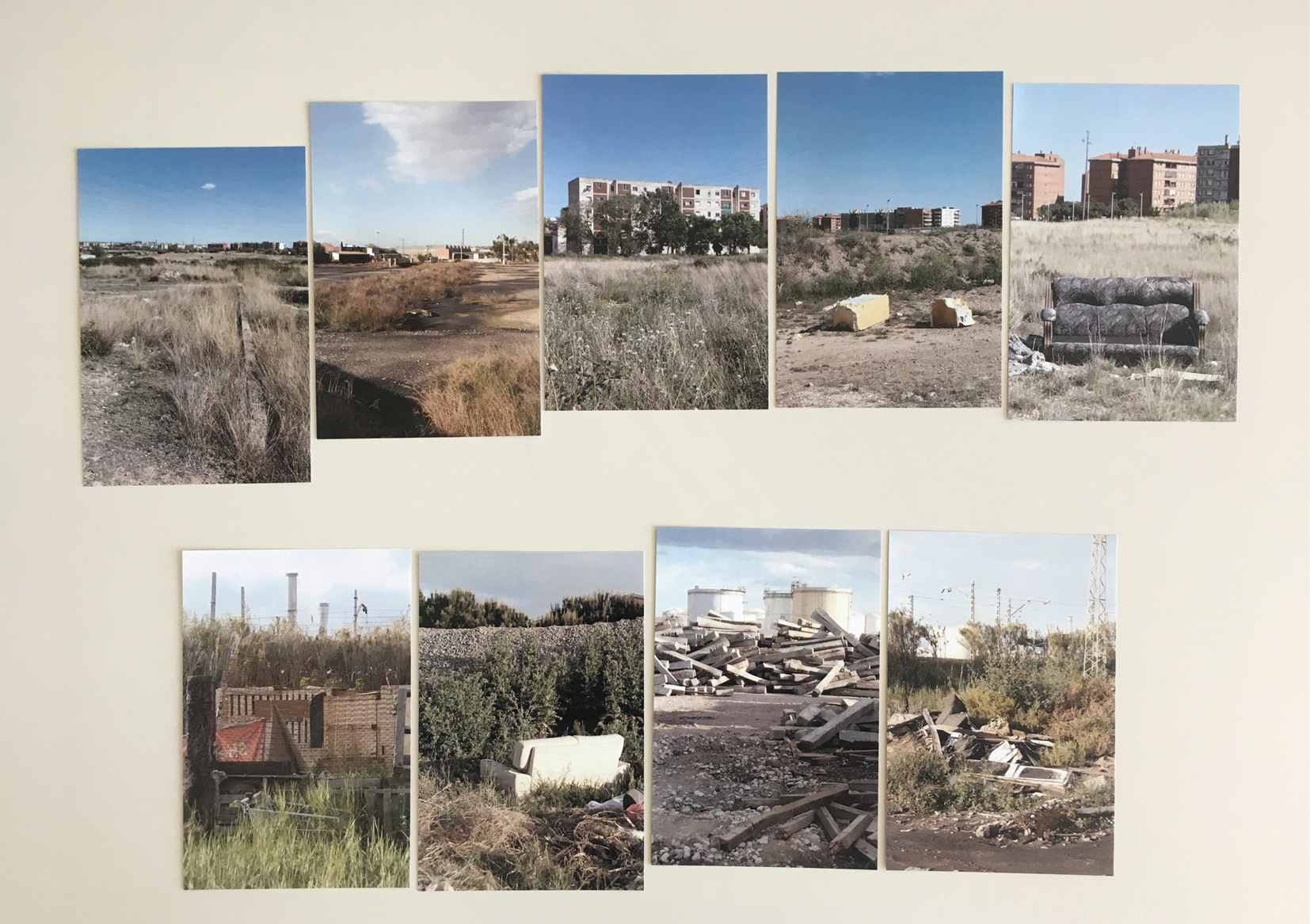

Las siguientes imágenes (Figs. 4 a 10) dan cuenta parcial de este ensayo visual y, como se anticipaba en bloque introductorio, ponen de relieve el interés que despierta la ambigüedad de estos lugares transitivos y constatan, a su vez, la presencia de condición de desapego, anonimidad y ausencia humana que se traduce, en definitiva, en el desasosiego y la extrañeza del visitante. Si bien se trata únicamente de una muestra limitada de los paneles producidos, su conjunto actúa como espejo de la levedad del ser postmetropolitano -en este caso, del Camp de Tarragona- aunque, por el carácter precisamente distópico de las imágenes y referencias, los entornos que retratan podrían ser, por su condición distópica, anodina, banal, ordinaria y universal de cualquier otra geografía. Como resultado, las imágenes de los paisajes expectantes los muestran como lugares atemporales, sin texto ni contexto y, precisamente por ello, potencialmente transitivos.

Fig. 4/ Confines y periferia o la desmaterialización del límite. Panel del atlas del vacío expectante

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fig. 5/ Energyscapes, Tarragona. Panel del atlas del vacío expectante

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fig. 6/ Espacios de la entropía, Tarragona. Panel del atlas del vacío expectante

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fig. 7/ El borde yermo, Tarragona. Panel del atlas del vacío expectante

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fig. 8/ Ejes, trazos y trazados, Tarragona. Panel del atlas del vacío expectante

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fig. 9/ La reconquista natural, Tarragona. Panel del atlas del vacío expectante

Fuente: Elaboración propia, 2021

Fig. 10/ La promesa incumplida, Tarragona

Fuente: Elaboración propia, 2021

8. Reflexión abierta y esbozos de futuro

“Fragment indécidé du jardin planétaire, le Tiers paysage est constitué de l’ensemble des lieux délaissés par l’homme. Ces marges assemblent une diversité biologique qui n’est pas à ce jour répertoriée comme richesse. Tiers paysage renvoie à tiers - état (et non à Tiers - monde). Espace n’exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir. Il se réfère au pamphlet de Siesyes en 1789: «Qu’est - ce que le tiers-état ? - Tout. Qu’a – t - il fait jusqu’à présent ? - Rien. Qu’aspire – t – il à devenir? - Quelque chose”.

Manifest du Tier Paysage. Clément, G. (2004)

La presente investigación parte desde una marcada vocación abierta y carácter especulativo, tanto en aquello referente al tema planteado -el terrain vague- como en la definición de sus nociones, el objeto de estudio -la fotografía- y el método de trabajo -la construcción de un atlas relacional a partir de la imagen-. En este sentido, algunas de las reflexiones derivadas adquieren un tono conclusivo y otras, en cambio, anuncian nuevos caminos a explorar como pasos de futuro inmediato.

A título conclusivo, probablemente el primero de los valores asociados a esta investigación emerge de las evidencias literarias y producciones teóricas que constatan el creciente interés disciplinar por la cuestión del vacío expectante como símbolo de la cultura post-metropolitana contemporánea y la vigencia de su inherente potencial como lugar transitivo para unos territorios dominados por la incertidumbre y la fragmentación. Sin embargo, pese a dicho interés manifiesto por el terrain vague, la revisión sistemática de la literatura constitutiva del estado del arte revela una dispersión epistemológica evidente y una ambigüedad relativa a los conceptos y vocabulario que lo acompañan. La complejidad de estos paisajes es tal que no encajan en las categorías simplificadas heredadas del urbanismo ortodoxo y exige nuevos códigos, instrumentos innovadores y métodos disruptivos. El método Warburg -entendido como ciencia innominada- permite abordar estos lugares desde sus significados sin la necesidad imperativa y coercitiva del uso de una etiqueta concreta. Resulta, pues, una metodología útil para estructurar incursiones vanguardistas a estos contextos prometedores por medio de la imagen, sin la tiranía del texto. En este sentido, la segunda línea argumental pivota alrededor de la propuesta que la revisión radical de la sintaxis territorial contemporánea puede apoyarse en la imagen, individualizada o en conjunto, como herramienta analítica por su capacidad de hacer aflorar conceptos innovadores de raíz visual que resulten capaces de sintetizar las condiciones y características propias de los fenómenos urbanos contemporáneos a través de sus vacíos.

Una tercera línea argumental, derivada del análisis visual estructurado durante la construcción del atlas del paisaje expectante del Camp, pasa por el descubrimiento del peso preponderante del horizonte como elemento de referencia compartido. La dimensión horizontal, pues, es claramente dominante y apenas cuenta con referentes o contrapuntos verticales. Tanto en términos de la etología clásica como de la historia del arte, la horizontalidad o el dominio de los elementos que refuerzan la dimensión horizontal de un paisaje suele emparentarse a la idea de abandono y sometimiento de la naturaleza. En cambio, como contraposición, la verticalidad de un paisaje se asocia a la primigenia acción humana de modificación del entorno por medio del ingenio proyectual y la capacidad material de construir obras perdurables. Suelo y cielo aparecen, pues, como dicotomía visual simplificada, como contraste cromático binario que, a menudo, esconde una razón de ser mucho más compleja que permanece, al ojo humano, opaca e intangible. Con ello, la ambivalencia, la incertidumbre o el misterio asociados a estos lugares permanece latente e indisociable del significado conferido a estos entornos.

La cuarta y última de las conclusiones hace referencia al propio título del trabajo: del paisaje de transición al lugar transitivo. A nuestro parecer, esta locución de transitoriedad, del paso de un estadio intermedio a otro con significado propio, cobra sentido en la aproximación de los terrain vague como elementos potencialmente estructurantes en la gramática territorial contemporánea. En este sentido, las imágenes de estos paisajes muestran una oración incompleta. Son ámbitos que no presentan sujeto aparente o, en el mejor de los casos, éste viene desdibujado en distintos fondos de inversión, grandes corporaciones inmobiliarias u otras fuentes de capital anónimo. A su vez, son espacios que carecen igualmente de predicado. De hecho, se caracterizan precisamente por la falta de verbo, es decir, de acción y actividad. Su uso permanece ligado a una forma adverbial condicional, expectante. Pocas veces es capaz de incorporar algún complemento circunstancial y, con ello, plantear ocupaciones temporales, estrategias provisionales o acciones informales fuera de la regla del planeamiento. Sin embargo, su posición relativa privilegiada dentro del sistema territorial, sumada a la libertad inherente a todo espacio vacante, invitan a imaginar composiciones o constelaciones gramaticales alternativas que, como si de un lenguaje de programación en código abierto se tratara, fueran capaces de establecer nuevas categorías relacionales y una serie de complementos directos todavía por descubrir. Desde las escuelas de Arquitectura o desde las administraciones gestoras del territorio cabría permanecer atentos a las nuevas herramientas emergentes y su capacidad de identificar estos múltiples objetos directos y testearlos arropándolos con los matices circunstanciales de lugar, tiempo, modo, cantidad o causa que convengan para dibujar un futuro más resiliente, flexible y adaptable para estos paisajes-lugar.

A modo de conclusión global, el hecho de focalizar el interés de esta investigación en los límites desdibujados de la ciudad donde el modelo urbano se muestra más dubitativo y las estrategias y estructuras de ordenación entran en crisis abre las puertas a trabajar, desde la disciplina de la arquitectura, el urbanismo o el paisaje con el vacío como materia prima del proyecto territorial alcanzando, con ello, un cambio de paradigma radical. A su vez, esta debería acompañarse de herramientas innovadoras y modelos iterados de gestión y seguimiento que permitieran las lecturas dinámicas y potenciaran la adopción de usos transitorios y cambiantes como estrategias propias de intervención en estos lugares transitivos cuyo complemento directo está por descubrir.

9. Bibliografía

Ábalos, I., Herreros, J. (1997): Áreas de impunidad. Barcelona: Actar.

Acebillo, J. & Lévy, J. & Schmid, C. (2013): Globalization of Urbanity. Barcelona: Actar.

Agamben, G. (2007): Aby Warburg y la ciencia sin nombre, en La potencia del pensamiento. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Ed.

Amidon, J. (2001): Radical Landscapes: Reinventing Outdoor Space. London: Thames & Hudson.

Arets, W. & al. (2001): Strange conditions. Catedra Mies Van der Rohe. Barcelona: ETSAB.

Armstrong, H. (2006): Time, Dereliction and Beauty: An Argument for Landscapes of Contempt, The Landscape Architect.Seoul: IFLA Eastern Region Conference Proceeding Book.

Augé, M. (1992): Non-Lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil.

Bachelard, G. & Jolas, M. (1994): The poetics of space. Boston: Beacon Press.

Barthes, R. (1972): Critical Essays. Evanston: Northwestern University Press.

Basilico, G. (2008): Entropía y espacio urbano. Madrid: La fábrica.

_____ & Bernadó, J. (1999): Interrupted City: Gabriele Basilico : La Ciudad Interrumpida. Barcelona: Actar.

Berger, A. (2006): Drosscape Wasting Land in Urban America. New York: Princeton Architectural Press.

Bernadó, J. (2000): On the Limits. Barcelona: Actar.

Bordieu, P. (1965): Un art moyen; essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Minuit.

Bowman, A. & Pagano, O. (2004): Terra Incognita: Vacant Land and Urban Strategies. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Burdett, R. & Rode, P. (2018): Shaping Cities. London: London School of Economics/Phaidon Press Ltd

Careri, F. (2002): Walkscapes: Walking as an Aesthetic Practice. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Clément, G. (2004): Le Tiers Paysage. Paris : Editions Sujet/Objet.

Corboz, A. (1985): Il territorio come palimsesto. Milano: Casabella, 516.

Davidson, C. (1995): Anyplace. Cambridge: Anyone Corporation, MIT Press

Debord, G. (1958): Théorie de la derive en Les lèvres nues. Paris : Internationale situationiste

Dendrinos, D. (1992): The dynamics of Cities. Ecological determinism, dualism and chaos. Routledge, London.

De Soto, H. (2001): The Mystery of Capital. Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. London: Bantam Press.

Diller, E. & Scofidio, R. (2002): Blur: The Making of Nothing. Harry N. Abrams.

Eisenman, P. (2007): Written into the Void: Selected Writings, 1990-2004. New Haven: Yale University Press.

Font, A. (2006): La explosión de la ciudad: Transformaciones territoriales recientes en las regiones urbanas de Europa Meridional. Ministerio de la Vivienda. Madrid 2006

Foucault, M. (1994): Eterotopía, luoghi e non-luoghi metropolitani. Milano: Millepiani.

Giménez, A. (2021): La excepción: tres dimensiones de la discontinuidad en el paisaje de la Barcelona contemporánea. Tesis doctoral. Barcelona: DUOT-UPC.

Goula, M. (2006): Los otros paisajes. Lecturas de imagen variable. Tesis doctoral UPC. Barcelona: Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Grávalos Lacambra, I. & Di Monte, P. (2022): Nuevos paradigmas de la ciudad inacabada: la reactivación de espacios abandonados mediante usos temporales. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 54(214), 799-812. https://doi.org/10.37230/CyTET.2022.214.1

Harvey, D. (2000): Spaces of Hope. Berkeley: University of California Press.

_____ (2005): Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. Franz Steiner Verlag.

Hayden, D. (1997): The power of place. Urban landscapes as public history. Cambridge: The MIT Press.

Heynen, H. (1992): The Peripherial Condition. Some thoughts about a problematic phenomenon, illustrated by case study in Winterslag. Barcelona: Revista UR 9-10: 57-59 en Proyectar la periferia, Laboratori d’Urbanisme ETSAB-UPC.

Koolhaas, R. (1998): SMLXL. New York: Monacelli Press.

____ (2004): Acerca de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.

Kostof, S. (1999): The city shaped. Londres: Thames & Hudson.

Kurgan, L. & Brawley, D. (2019): Ways of Knowing Cities. New York: Columbia Books on Architecture and the City.

Laguillo, M. (1995): ¿Por qué fotografiar? Escritos de circunstancias, 1982-1994. Madrid Mestizo.

_____ (2007): Barcelona 1978-1997. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

_____ (2013): Manolo Laguillo: Razón y Ciudad. Madrid, Fundación ICO: La Fábrica.

Lefebvre, H. (1974): The Production of Space. Cambridge: Blackwell.

Lévesque, L. (2008): Invention d’une Paysagéité de l’Interstitiel. Montréal: Université de Montréal.

Malraux, A. (1947): Le Musée imaginaire en Psychologie de l’art, t.1. Ginebra : Albert Skira Éd.

Mariani, M. & Barron, P. (2014): Terrain Vague. Interstices at the edge of the pale. New York: Routledge.

Montejano, J.A. (2010): Metropolización del territorio y regiones urbanas intermedias: El caso del ámbito central del Camp de Tarragona 1977/2008. Tesis doctoral. Barcelona: DUOT-UPC.

Morris, A.E.J. (1994): History of Urban Form Before the Industrial Revolution. London: Routledge.

Muñoz, F. (2008): Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

Panofsky, E. (1955): Meaning in the Visual Arts. Garden City, NY: Doubleday Anchor Books.

Perec, G. (1974): Espèces d’espaces. Paris:Galilée.

Petit, E. & Colomina. B. (2009): Philip Johnson: The Constancy of Change. New Haven: Yale University Press.

Ramoneda, J. (1992): La periferia en Pojectar la perifèria. Periphery as a project, Revista UR Urbanismo 9-10, Barcelona: LUB.

Rowe, C. & Koetter, F. (1998): Collage City. Cambridge: MIT Press.

Sabaté, J. (2008): Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre. Camp de Tarragona, proyectos para una nueva configuración territorial. Barcelona: DUOT-UPC.

Sardà Ferran, J. (2012): Només imatges. La targeta postal, vehicle de coneixement urbà. Tesis doctoral. Barcelona: DUOT-UPC.

Sassen, S. (2001): The Global City: New York, London, Tokyo. New York: Princeton University Press.

Schmit, C. & Brenner, N. (2015): Towards A New Epistemology of The Urban? City,19:2-3. 151-182. London: Taylor & Francis (Routledge). https://doi.org/

Schulz Dornburg, J. (2012): Ruinas modernas, una topografía del lucro. Barcelona: Àmbit.

Sennett, R. (1994): Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. London: W. W. Norton.

Smithson, A. & P. (2001): The Charged Void: Architecture. New York: Monacelli Press,U.S.

Sinno, Y. (2018): Sola Morales’s terrain vague: text and contexts. Formulation, Dissemination and Reception. ETH Doctoral Thesis.

Soja, E. W. (1996): Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Cambridge: Blackwell

_____ (2000): Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. NY:Wiley.

Sola Morales, De, I. (1995) : Terrain Vague en Anyplace, Anyone Corporation, 118-23. New York, Cambridge: The MIT.

_____ (2009): Los Artículos de Any. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009.

_____ & Costa, X. (2004): Metrópolis: ciudades, redes, paisajes. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Sola Morales, M. (1987): La segunda historia del Proyecto Urbano en Revista UR 5, 21-27. Barcelona: LUB.

_____ (1992): Pojectar la perifèria. Periphery as a project, en Revista UR Urbanismo 9-10, Barcelona: LUB.

_____ (2009): Un camp de coses (els buits de la metròpolis) en Revista AT 19 (1): 3, Tarragona: COAC

Solé Gras, J.M. & Santacana Portella, F. & Puig Puig, A. (2022): Directrius de planejament urbanístic de l’Àmbit Metropolità del Camp de Tarragona. El futur del Camp. Barcelona: Departament de Territori, Generalitat de Catalunya.

_____ & Tiñena-Ramos, A. & Sardà Ferran, J. (2021): A propósito de la escala dinámica como herramienta de aprendizaje. Barcelona: JIDA 8: textos de arquitectura docencia e innovación.

Sontag, S.(1977): On photography. London, Penguin Books.

Stalker (2000): Attraverso i territory attuali. Paris: Jean-Michel Place.

Trigg, D. (2006): The Aesthetics of Decay: Nothingness, Nostalgia, and the Absence of Reason. NY: Peter Lang

UN-habitat (2010): State of the World’s Cities 2010/2011 - Cities for All: Bridging the Urban Divide. Nairobi: UNHABITAT.

Virilio, P. (1989): Esthétique de la Disparition. Paris: Éditions Galilée.

Walker, E. (2010): Lo Ordinario. Barcelona: Gustavo Gili.

Warburg, A. (1929): The Atlas Mnemosine. Publicado en 2000 como Der Bilderatlas: Mnemosyne in Warburg’s Gesammelte Schriften, II.1. Berlin: Akademie Verlag.

Zaguirre Fernández, J. M. (2021):Vías y entrevías: atributos y compromisos del distrito industrial de Tarragona. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 53 (209), 721-740. https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.209.07

Zardini, M. (2000): Paesaggi Ibridi: Highway, Multiplicity. Milano: Skira.

![]()