Estudios

CIUDAD Y TERRITORIO

ESTUDIOS TERRITORIALES

ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254

Vol. LVI, Nº 220, verano 2024

Págs. 403-418

https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.220.3

CC BY-NC-ND

![]()

Accesibilidad de proximidad y envejecimiento demográfico: desafíos para la adaptación de los espacios de la movilidad

Giovanni Vecchio (1)

David Cantallopts (2)

(1) Investigador asociado. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS)

(1) Profesor asistente. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales

(1) Académico colaborador. Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento (CEVE)

(2) Ayudante de investigación. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales

(1) (2) Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen: El trabajo examina la relación entre entorno construido y accesibilidad de proximidad, analizando las características de los barrios de Santiago de Chile en donde se concentran los mayores porcentajes de personas mayores. Analizando antigüedad, densidad y tipologías de vivienda, el trabajo identifica ocho categorías de barrios que envejecen, diferentemente distribuidas a lo largo de un anillo que rodea el centro de la ciudad de Santiago. No se evidencia una clara relación entre tipologías de barrios y proximidad, siendo diferentes los patrones de accesibilidad a oportunidades urbanas. Al identificar tipologías prevalentes de barrios que envejecen, los resultados ofrecen indicaciones para adaptar las ciudades para las personas mayores y garantizar condiciones de vida más saludables.

Palabras clave: Accesibilidad de proximidad; Movilidad; Envejecimiento demográfico; Personas mayores.

Accessibility by proximity and ageing: challenges for the adaptation of the spaces of mobility

Abstract: The paper examines the relationship between built environment and accessibility by proximity, analysing the characteristics of the neighbourhoods in Santiago de Chile where the highest percentages of older people are concentrated. Analysing age, density and housing typologies, the paper identifies eight categories of ageing neighbourhoods, differently distributed along a ring that surrounds the city centre of Santiago. No clear relationship between neighbourhood categories and proximity emerges, showing different patterns of accessibility to urban opportunities. By identifying prevalent typologies of ageing neighbourhoods, the results offer guidelines for adapting cities for older people and ensuring healthier living conditions.

Keywords: Accessibility by proximity; Mobility; Demographic ageing; Older people.

Recibido: 30.07.2023; Revisado: 12.01.2024

Correo electrónico (1): giovanni.vecchio@uc.cl; Nº ORCID https://orcid.org/0000-0002-5920-1507

Correo electrónico (2): dacantallopts@uc.cl; Nº ORCID https://orcid.org/0009-0004-5442-4906

Los autores agradecen los comentarios y sugerencias realizados por las personas evaluadoras anónimas, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.

Agradecen igualmente el apoyo de ANID (Fondecyt/11220220) y de CEDEUS—Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (ANID/Fondap/1523A0004).

1. Introducción

El creciente envejecimiento de la población es un fenómeno mundial que plantea importantes desafíos para las ciudades y su movilidad. Las personas mayores (aquí definidas como quienes hayan cumplido 65 años), que actualmente representan el 13,5 % de la población mundial, ascenderán al 21,4 % ya en 2050, con una tendencia demográfica que ya afecta especialmente (pero no exclusivamente) a los países del Norte Global (United Nations, 2017). El envejecimiento plantea la necesidad de adaptar los entornos urbanos existentes a las necesidades de una población cada vez más anciana (Boldy & al., 2011; Chui, 2008; Costa-Font & al., 2009). Para adaptarse a los contextos urbanos existentes y garantizar la calidad de vida de las personas mayores, el envejecimiento en el lugar (ageing in place), definido como el “permanecer viviendo en la comunidad, con cierto nivel de independencia, en lugar de en una residencia” (Davey & al., 2004, p. 133, en Wiles & al., 2012), es una de las estrategias más relevantes para las políticas públicas (National Institute on Aging, 2017; World Health Organization, 2018). Las personas mayores prefieren envejecer en “su” lugar: esta posibilidad facilita mantener una vida independiente y conservar las propias redes de apoyo (Butcher & Breheny, 2016). A pesar de las limitaciones de la investigación gerontológica que tradicionalmente no ha prestado mucha atención a las dimensiones socioespaciales del envejecimiento y se ha centrado principalmente en el Norte Global (Andrews & al., 2009; Sánchez-González & Rodríguez-Rodríguez, 2016; Skinner & al., 2018), la investigación y las políticas para las poblaciones que envejecen están considerando cada vez más la dimensión del lugar, analizando cómo las estructuras espaciales y las características del entorno construido afectan a las personas mayores (Schwanen & al., 2012).

Desde la perspectiva de la movilidad urbana, es fundamental definir lo que significa el lugar en el contexto del envejecimiento. Las investigaciones que se enfocan en las personas mayores abordan el concepto de lugar de manera diferente (Pani-Harreman & al., 2020). Mientras que algunos estudios se centran únicamente en el hogar, otros examinan el lugar del envejecimiento centrándose en el barrio o la comunidad, considerados como el entorno inmediato de la vivienda. La permanencia en la propia comunidad facilita el acceso de las personas mayores a infraestructuras, instalaciones y servicios (Dobner & al., 2016), así como la participación en redes sociales personales y actividades comunitarias (Boldy & al., 2011). La posibilidad de moverse y acceder a servicios, participar en actividades sociales y mantenerse autónomos se convierte así en algo fundamental para la calidad de vida de las personas mayores, pero está sujeta a limitaciones cada vez mayores relacionadas con la edad y se ve afectada de manera diferente por el género y las condiciones socioeconómicas de cada persona (Banister & Bowling, 2004; Han & Kim, 2017; Nordbakke, 2013; Nordbakke & Schwanen, 2014). Las personas mayores tienen una experiencia específica de los espacios y sistemas urbanos (Plouffe & Kalache, 2010), teniendo en cuenta que las capacidades físicas y cognitivas para el movimiento cambian a lo largo de la vida y disminuyen en las poblaciones que envejecen (Stjernborg & al., 2015). Por lo tanto, la posibilidad de movilizarse y poder acceder a servicios de proximidad son fundamentales para envejecer bien en el lugar. Sin embargo, no todos los barrios tienen el mismo potencial para promover el envejecimiento en el lugar, debido a su morfología, a la calidad del espacio público y a las oportunidades que ofrecen.

Frente al envejecimiento de la población, la adaptación de las ciudades y de los espacios que permiten moverse por ellas debe tomar en cuenta también los desafíos planteados por el cambio climático. La posibilidad de movilizarse autónomamente y acceder a oportunidades relevantes no depende solo de la disponibilidad de suficientes servicios y equipamientos dentro de distancias cortas, sino también de la experiencia de desplazamiento. En los viajes cortos realizados a pie (por ejemplo, para acceder a algún servicio de proximidad, o para poder utilizar el servicio de transporte público más cercano), ya hoy la experiencia de la caminata se ve afectada por el confort térmico. Este se refiere a la ausencia de incomodidad térmica, es decir, la persona no siente demasiado calor o demasiado frío y, por esto, no se ve afectada la cantidad y la intensidad de sus actividades en espacios abiertos (Guzmán Bravo & Ochoa De La Torre, 2014). El confort térmico es un elemento que ha sido analizado en relación al uso que las personas mayores hacen de los espacios públicos, mostrando por ejemplo que altas temperaturas y espacios sin sombra bajan los niveles de actividad de las personas mayores (Niu & al., 2022). Con el cambio climático aumentarán las temperaturas promedio y los fenómenos meteorológicos extremos, por lo que adaptar el espacio público es esencial para que las personas mayores puedan seguir moviéndose y siendo autónomas también con un clima menos favorable.

Considerando la necesidad de garantizar accesibilidad de proximidad para una población que envejece, el trabajo propone analizar las características de los barrios de Santiago de Chile en donde se concentran los mayores porcentajes de personas mayores, evaluando si existe alguna relación entre diferentes tipologías de barrios y la disponibilidad de oportunidades de proximidad (a distancia caminable). Se elige Santiago de Chile como caso representativo de otras metrópolis desiguales de América Latina, donde la población está envejeciendo rápidamente (United Nations, 2019), los patrones de desarrollo urbano están dominados por una lógica de mercado (Cruz-Muñoz, 2021), y además los efectos negativos del cambio climático serán especialmente fuertes en comparación con otras zonas del país (Rojas & al., 2019), creando una condición de mayor riesgo para la población mayor. El artículo propone un análisis descriptivo, de tipo cuantitativo, analizando las características de los barrios a partir de su antigüedad, densidad y tipologías de vivienda. Se definen así ocho tipologías de barrios mayores, pasando después a analizar los niveles de accesibilidad peatonal a oportunidades locales y considerando además la exposición a elementos relacionados con el cambio climático como las altas temperaturas. El análisis se enfoca en la ciudad de Santiago de Chile, pero las tipologías identificadas pueden ser relevantes, con las necesarias adaptaciones, para otros contextos urbanos. A partir de la identificación de ciertas tipologías barriales y su relación con la accesibilidad de proximidad, es posible ofrecer indicaciones para adaptar las ciudades y su movilidad para las personas mayores, garantizando condiciones de vida más saludables también frente a profundas transformaciones demográficas, ambientales y sociales.

2. Marco teórico

Para promover el envejecimiento en el lugar, la escala del barrio parece la más adecuada para que las personas mayores accedan fácilmente a oportunidades urbanas relevantes y se mantengan autónomas. La movilidad de las personas mayores tiende a disminuir y su espacio de actividad se reduce (Mariotti & al., 2021; Sánchez-González & Rodríguez-Rodríguez, 2016, Capítulo 2), aunque algunas investigaciones cuestionan este supuesto (He & al., 2018; Liu & al., 2021; van den Berg & al., 2011). Por esto, el “barrio” – a pesar de ser una unidad espacial definida de diferentes maneras – es a menudo asociado al espacio de actividad local de las personas mayores (Loo & al., 2017). Los estudios en esta línea solo consideran la disponibilidad a escala local de oportunidades como parques (Takano & al., 2002), tiendas (Kan & al., 2020) o servicios de salud (Loo & Lam, 2012), prestando menos atención a los espacios comunitarios u otros servicios. Además, las personas mayores valoran la posibilidad de vivir en un barrio con buenas instalaciones y servicios comunitarios (Banister & Bowling, 2004) y las indicaciones de políticas públicas para promover el envejecimiento en el lugar reconocen la importancia de ubicar los servicios en lugares convenientemente situados, accesibles y a los que se pueda llegar fácilmente en transporte público (World Health Organization, 2009).

Sin embargo, no todos los barrios garantizan la accesibilidad de proximidad de la misma manera. Según la ubicación de un barrio y sus características, las personas mayores disponen de diferentes grados de movilidad y accesibilidad. Por ejemplo, es posible que las personas tengan fácilmente acceso a oportunidades relevantes al interior de su barrio, o que tengan que salir hacia otras zonas de su ciudad para poder utilizar ciertos servicios y equipamientos; además, dependiendo de las alternativas de transporte a disposición, es posible que llegar a otras zonas sea más o menos fácil (Akhavan & Vecchio, 2018). A las diferencias entre barrios se suma la existencia de oportunidades que pueden estar disponibles fuera de la propia área local, como en el caso de servicios de salud especializados, oficinas administrativas y otros servicios de nivel superior. La disponibilidad de oportunidades al interior de cada barrio y las diferentes posibilidades que sus habitantes tienen para moverse hacia otras zonas ponen de manifiesto desigualdades estructurales en la distribución de oportunidades y en la configuración del espacio de actividad de las personas mayores (Acharya & al., 2019; Barranco-Martín & Calonge-Reillo, 2023; Cheng & al., 2019). Adicionalmente, considerando la relación entre preferencias de residencia y elecciones modales de las personas, barrios con diferentes tipologías de vivienda se pueden asociar a habitantes que eligen desplazarse de manera diferente (Orellana & al., 2022).

Para entender el potencial de los barrios para promover el envejecimiento en el lugar, las características del entorno construido son un elemento esencial. La posibilidad de acceder a ciertas oportunidades no depende solo de la ubicación de un barrio, sino también de sus características morfológicas. Por un lado, mayores densidades y usos mixtos fomentan la caminata y la participación en actividades, como se ha observado en diferentes contextos (Jacobs-Crisioni & al., 2014; Seong & al., 2021). La posibilidad de caminar y mantener estilos de vida activos es fomentada por elementos objetivos – por ejemplo, las elevadas densidades de población y la mayor presencia de comercio – así como por elementos subjetivos, como la mayor accesibilidad percibida y la facilidad de caminar (Rodríguez & al., 2009). Por el otro lado, poder caminar por ambientes seguros, cómodos y agradables aporta positivamente a la decisión de movilizarse a pie (Steiniger & al., 2022; Vecchio & al., 2020). Por ejemplo, la baja calidad del espacio público puede afectar la decisión de movilizarse caminando o también en transporte público, ya que el acceso a los paraderos requiere realizar algún traslado a pie (Tiznado-Aitken & al., 2018). Además, diferentes elementos de la calle y de su entorno pueden condicionar las experiencias de quienes caminan y generar sentimientos negativos en los peatones: por ejemplo, las dimensiones de las veredas y su mantención son elementos relevantes, al igual que la edificación que bordea una calle, siendo los edificios de baja y mediana altura los que los peatones asocian a sensaciones más agradables (Herrmann-Lunecke & al., 2020). Finalmente, también las redes sociales y los vínculos influyen sobre la caminata, ya que las personas que perciben una mayor vinculación con el barrio y su comunidad tienden a moverse más y sentirse más seguras (Figueroa-Martínez, 2023; Kaczynski & Glover, 2012; Link & al., 2022). Las dimensiones físicas y sociales entonces influyen tanto en la accesibilidad que los barrios pueden ofrecer, como también en la posibilidad de aprovechar el acceso a diferentes oportunidades.

3. Metodología

El análisis de la relación entre accesibilidad de proximidad y envejecimiento demográfico se basa en tres etapas.

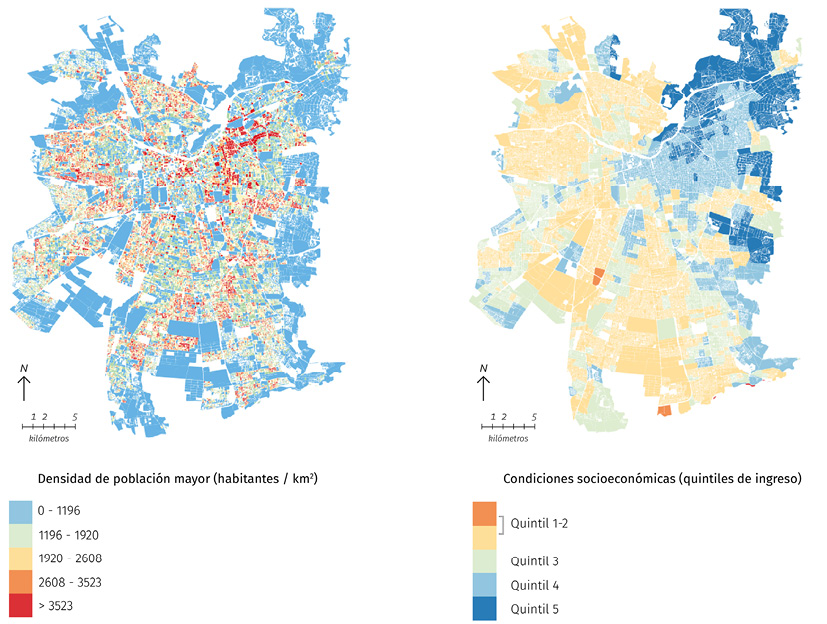

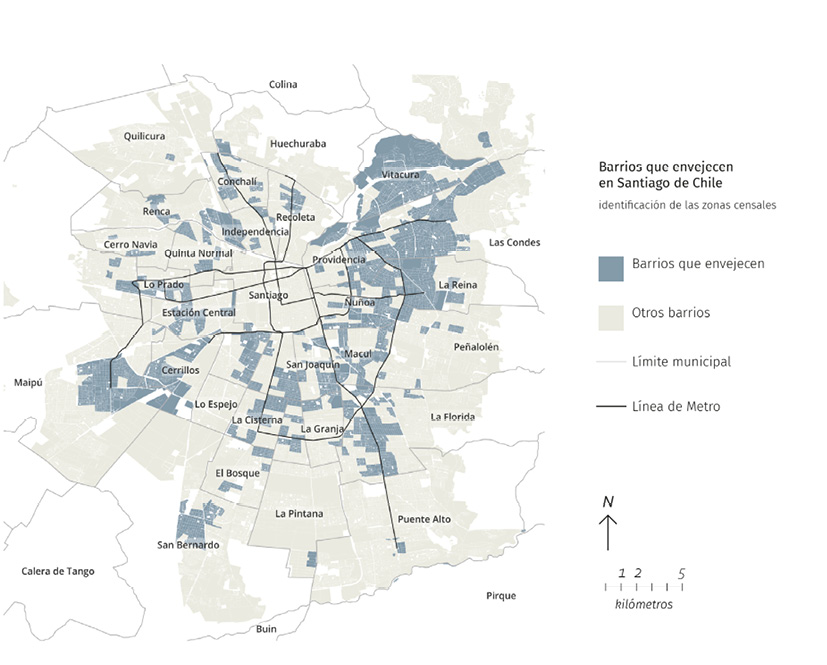

La primera etapa identifica los barrios con la mayor concentración de personas mayores en la ciudad de Santiago. Tomando en cuenta los datos del último censo de Chile (2017) disponibles a escala de manzana y de zona censal, se realiza un análisis jerárquico que toma en cuenta variables demográficas (porcentaje de personas mayores), socioeconómicas (porcentaje de personas que completaron la educación secundaria, considerado como proxy de su nivel socioeconómico) y espaciales (distancia al centro de la ciudad). Se toman en cuenta las zonas censales ya que son la unidad que más se acerca a la escala barrial. Este análisis permite definir clusters de zonas cuya población presenta características similares. En general, los resultados dan cuenta de que altos porcentajes de población mayor se concentran alrededor del centro de la ciudad, excluyendo las zonas más centrales (donde la alta presencia de población migrante baja la edad promedio) y las zonas más periféricas. Este anillo abarca varias de las 34 municipalidades autónomas que integran la ciudad de Santiago y da cuenta de patrón diferente respecto al de la distribución de los grupos socioeconómicos de la población, caracterizada por un “cono de alta renta” que se encuentra en la zona oriente de la ciudad (Fuentes Arce & al., 2023) (Fig. 1). Dentro de este ámbito, se toman en cuenta el cuartil de manzanas con la mayor presencia de personas con 65 años o más. De esta forma, de las 1649 zonas censales de la ciudad de Santiago, quedan seleccionadas 395 (Fig. 2).

Fig. 1 / Distribución de la población mayor de Santiago de Chile y sus condiciones socioeconómicas. El quintil 1 es el de menores ingreso

Fuente: Vecchio & al., 2022

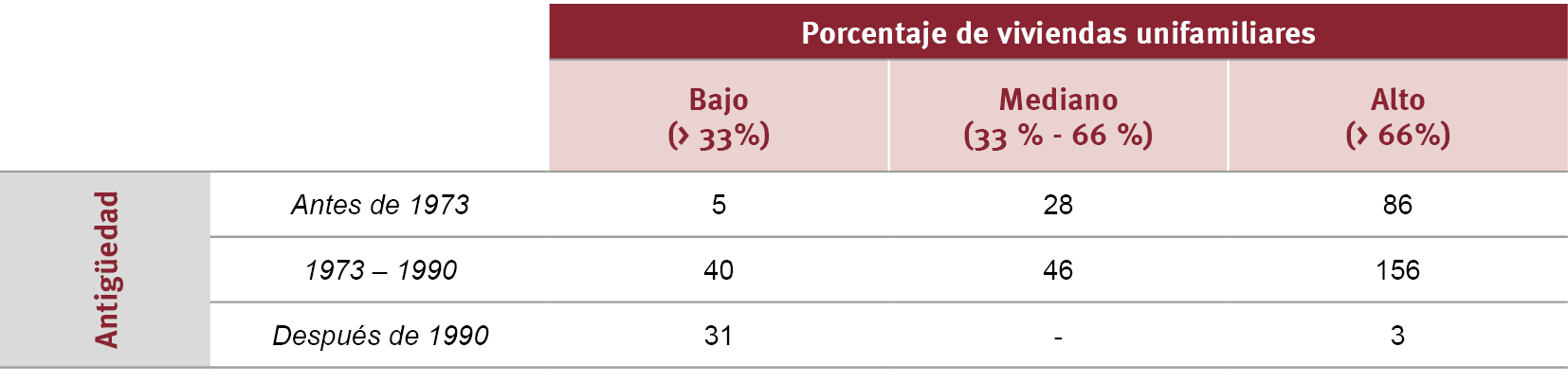

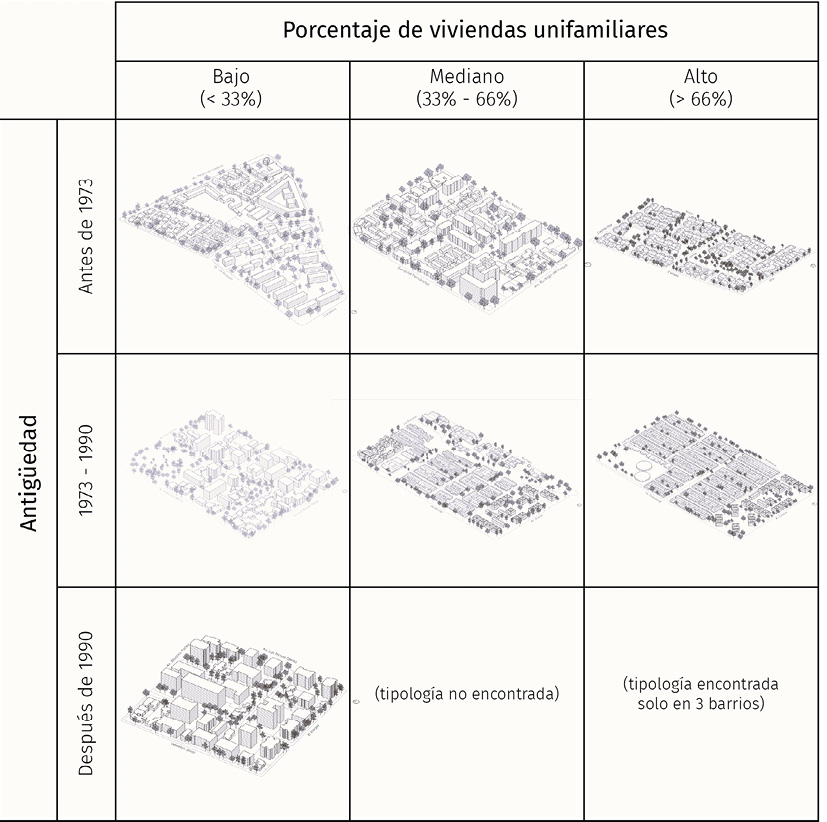

a segunda etapa toma en consideración las características morfológicas de los barrios analizados. El análisis se desarrolla a partir de dos variables: por un lado, el tipo de vivienda prevalente en la zona analizada; por el otro, la antigüedad del barrio analizado. El tipo de vivienda es observado a través de los datos del Censo 2017 y lleva a considerar el porcentaje de viviendas unifamiliares (casas) que se encuentran en la zona censal. Se toman en consideración las viviendas unifamiliares ya que el 79,7% de la población vive en casa y solo el 17,5% vive en un departamento en edificio; además, se descarta el uso de la densidad habitacional como variable, ya que todos los barrios seleccionados presentan bajos niveles de densidad (Vicuña Del Río, 2015). En base al porcentaje de viviendas unifamiliares, se identifican tres categorías, con presencia alta (>66%), mediana (33% - 66%) y baja (<33%) de casas. La antigüedad del barrio es definida a partir de datos del Servicio de Impuestos Internos y toma en cuenta tres periodos históricos: antes del 1973, entre 1973 y 1990, después de 1990. Los tres periodos guardan relación con la historia chilena, identificando los años antes, durante y después de la dictadura militar. La elección de los umbrales se debe a las importantes consecuencias que los cambios de régimen político han tenido también para el desarrollo de las ciudades y las políticas urbanas (por ejemplo, con la prevalencia de dinámicas de mercado en los años de la dictadura), determinando diferentes procesos en los tres periodos analizados (Vergara-Perucich & Boano, 2021). En base a las dos variables, se definen nueve potenciales categorías en las que se pueden dividir los barrios con los más altos porcentajes de población mayor.

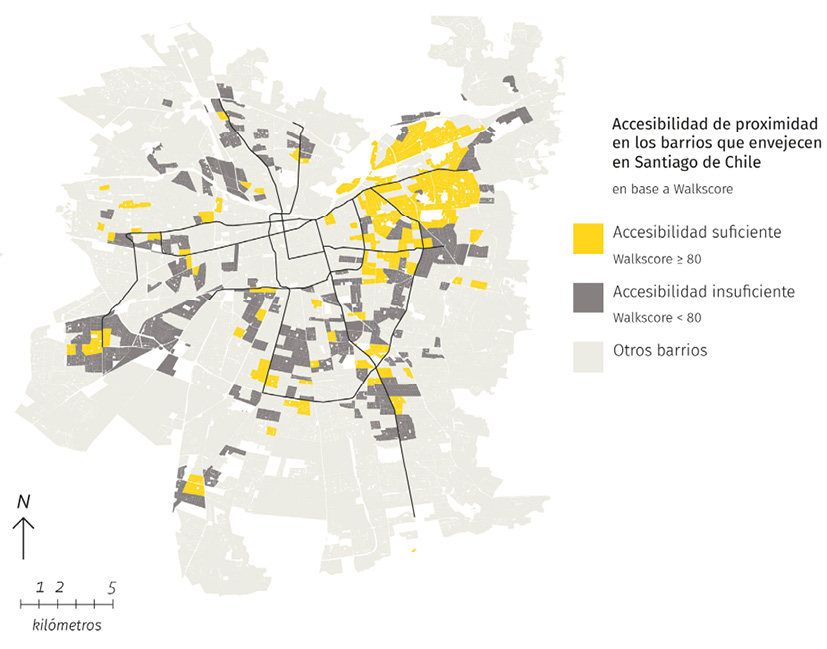

La tercera etapa toma en cuenta los niveles de accesibilidad de proximidad de los barrios que envejecen en la ciudad. A este propósito, para cada barrio se estima el puntaje Walkscore, que toma en cuenta el nivel de caminabilidad de un barrio atribuyendo un puntaje de 0 a 100 (para una explicación más detallada de Walkscore y una discusión de sus limitaciones, véase Steiniger & al., 2019). Para el puntaje, en primer lugar se calcula el área caminable a partir de un punto (como el centroide de una manzana), definiendo la velocidad de caminata y el tiempo de viaje máximo (por ejemplo, máximo 15 minutos a pie, caminando con una velocidad de 4 kilómetros por hora). Luego, se toman en cuenta todos los servicios y el equipamiento que se encuentran al interior del área caminable, atribuyendo un puntaje pesado en base a la importancia de la categoría (por ejemplo, se puede definir que una escuela es más importante que un restaurante), su frecuencia (es decir, la cantidad de elementos de la misma categoría que se encuentran en el área caminable) y la distancia respecto al punto tomado como referencia. Los servicios y los equipamientos considerados son nueve, incorporando principalmente actividades comerciales, parques y establecimientos educacionales. El índice es una herramienta de fácil interpretación, aunque en los contextos latinoamericanos sufra de algunas limitaciones, como la limitada disponibilidad de datos en zonas no céntricas, la dificultad de adaptarse a contextos en donde cambian los servicios a disposición y las preferencias de las personas, las barreras a la caminata asociadas por la calidad y la seguridad de los espacios públicos, y la dependencia de la caminata para los grupos de menores ingresos que viven en barrios potencialmente poco caminables.

Fig. 2 / Barrios que envejecen en Santiago de Chile: zonas censales seleccionadas

Fuente: Elaboración propia

En el caso del análisis aquí propuesto, se considera que la accesibilidad de proximidad es garantizada por aquellas oportunidades a las que una persona mayor puede llegar caminando por 10 minutos a una velocidad de 2,5 km/h (basándose en Vecchio & al., 2022). Los puntajes así obtenidos son evaluados tomando en cuenta la posibilidad de acceder a una cantidad suficiente de oportunidades básicas, de acuerdo con los avances en el debate sobre transporte, accesibilidad y equidad (Lucas & al., 2016; Martens, 2017; Vecchio & Martens, 2021). En este caso, se considera que un puntaje de 80 constituye el umbral de suficiencia, bajo el cual una persona no tiene acceso adecuado a oportunidades de proximidad. Si bien la definición original del Walkscore define como walkers paradise (paraíso de los peatones) aquellas zonas con un puntaje mayor o igual a 90, en este caso, considerando las profundas desigualdades de la ciudad de Santiago y las diferencias respecto a contextos con mayores niveles de densidad urbana, se asume que un barrio cuenta con un nivel suficiente de acceso si su Walkscore es mayor o igual a 80. Finalmente, se observa si a barrios con diferentes características morfológicas corresponden diferentes niveles de accesibilidad de proximidad.

4. Resultados

4.1. La forma de los barrios que envejecen

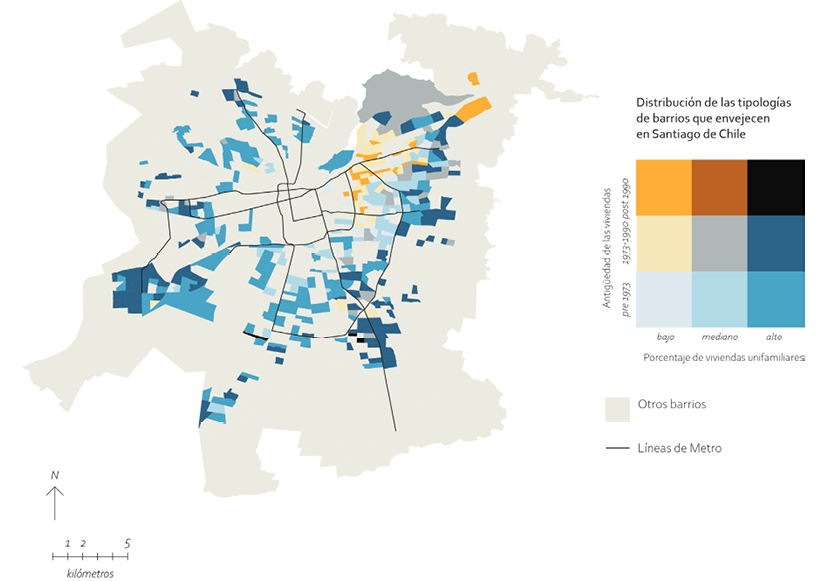

Los barrios con más altos porcentajes de población mayor responden a ocho categorías morfológicas (Figs. 3 y 4). De las nueve categorías definidas a priori considerando el cruce entre los porcentajes de viviendas unifamiliares y la antigüedad de los barrios, una no incluye ningún barrio y otra solo 3, por lo que la Fig. 3 sólo muestra las siete categorías más representadas. En general, se observa que prevalecen los barrios con alta presencia de viviendas unifamiliares: el 62,0% de los barrios estudiados presenta un porcentaje de casas alto, mientras que es similar la cantidad de barrios con un porcentaje de casas bajo (19,2%) y medio (18,7%). En cuanto a la variable de antigüedad se logra ver que gran parte de estos barrios tiene su origen antes de 1990, donde un 48,1% de ellos data de antes del 1973 y un 44% de ellos entre 1973-1990; en relación a los barrios más antiguos, es interesante destacar que solo ocho son anteriores al 1950. En síntesis, la ciudad que hoy está envejeciendo es una ciudad de bajas densidades surgida principalmente en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los cuarenta años que van de 1950 a 1990.

Barrios con alto porcentaje de casas. Los barrios con alta presencia de viviendas unifamiliares surgidos antes del 1973 se encuentran en la zona pericentral de la ciudad, en comunas contiguas a Santiago Centro (por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, Conchalí, Estación Central, San Joaquín o Quinta Normal); se trata de zonas con población de clase medio-baja. Aunque la distribución de esta tipología es homogénea en las comunas donde está presente, la mayoría de estos se ubican dentro del anillo de Américo Vespucio (importante referente para la ciudad), en torno a importantes ejes viales como Santa Rosa, Gran Avenida, la Autopista Central y, al norte de Santiago, en torno a avenidas como Recoleta o Independencia. La segunda tipología que más se repite es la de barrios con alta presencia de viviendas unifamiliares, surgidos entre 1973 y 1990. Estos barrios se ubican cercanos a la periferia de Santiago, donde la mayoría se distribuyen fuera del anillo Américo Vespucio. Entre las comunas que tienen una mayor concentración de esta tipología se encuentran Maipú y La Florida, mostrando nuevamente una concentración a lo largo de importantes ejes viales (como las avenidas Pajaritos y Vicuña Mackenna). Los barrios de la misma tipología, pero surgidos después de 1990 representan un grupo pequeño, con solo tres zonas ubicadas en el sur de Santiago.

Fig. 3 / Tipologías morfológicas de barrios que envejecen: cantidad de barrios por categoría

Fuente: Elaboración propia

Barrios con porcentaje de casas mediano. Los barrios que presentan un porcentaje de casas medio se encuentran principalmente en el sector oriente de la ciudad de Santiago, que incluye algunas de las zonas más acomodadas de la ciudad. Los barrios previos a 1973 corresponden al 10,8% de los casos y se distribuyen mayoritariamente en al oriente y sur de Santiago. Al oriente destaca la comuna de Ñuñoa, incorporando una zona con alta presencia de viviendas sociales. En otras comunas de Santiago, como San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda e Independencia, esta tipología aparece de forma disgregada. Los barrios surgidos entre 1973 y 1990 conforman el 7,8% de los barrios estudiados y se ubican principalmente en el sector Oriente de Santiago. Nuevamente, los barrios posteriores a 1990 son minoritarios y se concentran en las comunas de Ñuñoa y Las Condes.

Barrios con porcentaje de casas bajo. Los barrios con baja presencia de viviendas unifamiliares son el grupo menos representado, al nivel que no se observan barrios anteriores al 1973. La mayoría de los ámbitos que pertenecen a este grupo surgieron en el periodo 1973-1990 y se encuentran en comunas acomodas como Providencia, Ñuñoa, Las Condes y Vitacura, al oriente de Santiago. Estos se agrupan en torno a importantes ejes viales. Esta tipología es la más representativa del grupo e incluye un 9,3% de todos los barrios analizados. Finalmente, los barrios con un bajo porcentaje de casas posteriores a 1990 se concentran en las comunas de Providencia y Las Condes, nuevamente alrededor de importantes avenidas.

Fig. 4 / Tipologías de barrios que envejecen en Santiago de Chile

Fuente: Elaboración propia

Considerando la distribución de las tipologías identificadas, es posible observar una concentración de barrios con bajo porcentaje de viviendas unifamiliares en la zona oriente de la ciudad, mientras que los barrios con alta presencia de viviendas unifamilares tanto en la zona oriente como en las otras partes del anillo pericentral identificado (Fig. 5).

Fig. 5 / Distribución de las tipologías de barrios que envejecen en Santiago de Chile

Fuente: Elaboración propia

4.2. Accesibilidad de proximidad en los barrios que envejecen

En los barrios de Santiago de Chile con más habitantes mayores, los niveles de accesibilidad de proximidad son diferentes, dando cuenta de una situación fragmentada que sin embargo no responde a los tradicionales patrones de segregación de la ciudad. Tomando en cuenta los puntajes del Walkscore y considerando el umbral de suficiencia elegido, se observa que solo un tercio de los ámbitos analizados cuentan con buenos niveles de acceso peatonal a oportunidades locales. De un total de 10 465 manzanas que son parte de los barrios con mayor presencia de habitantes mayores, el 33,2% presenta un puntaje mayor o igual a 80, mientras que el restante 66,8% presenta niveles insuficientes de accesibilidad de proximidad. La distribución de las zonas con buenos niveles de accesibilidad de proximidad muestra una clara concentración en el sector oriente de la ciudad, que corresponde al cono de alta renta de Santiago (Fig. 6). Los barrios con alta presencia de personas mayores en comunas del sector oriente, como Providencia, Las Condes, Vitacura y Ñuñoa, muestran tendencialmente puntajes positivos; a estos, se suman zonas que corresponden a los núcleos históricos de comunas rurales que terminaron siendo englobadas en el Gran Santiago (como Maipú y San Bernardo, respectivamente en las zonas oeste y sur) y algunas centralidades de más recientes formación, como la zona del Paradero 14 en La Florida. A estas zonas se suman otros ámbitos con puntajes positivos, distribuidos de manera más fragmentada en la ciudad. En cambio, las zonas con insuficientes niveles de accesibilidad de proximidad se encuentran a lo largo de toda la zona pericentral de Santiago y principalmente al interior del anillo de Américo Vespucio.

Aparentemente, los niveles de accesibilidad de proximidad no guardan relación con la densidad y la antigüedad de los barrios analizados. En las categorías identificadas a partir de la tipología de vivienda prevalente y la antigüedad, se observa una presencia equilibrada de barrios que cumplen más o menos con los umbrales de suficiencia asociados a la accesibilidad de proximidad. A pesar de que mayores densidades se asocian a un mayor mix de usos de suelo y, potencialmente, a una mayor disponibilidad de oportunidades a nivel local, no se observan importantes diferencias entre las tipologías identificadas. Barrios que comparten porcentajes similares de viviendas unifamiliares pueden presentar diferentes niveles de accesibilidad de proximidad. Se observan dinámicas parecidas tomando en cuenta la antigüedad de los barrios, ya que áreas más consolidadas no presentan importantes diferencias respecto a zonas surgidas más recientemente. La ausencia de importantes diferencias de alguna manera confirma la lectura de otros estudios que, a partir de conceptos e indicadores diferentes, han evaluado los niveles de accesibilidad de proximidad en Santiago, también con un enfoque en la población mayor (Ulloa-Leon & al., 2023). En este caso, si bien no se evidencia una clara relación entre las características de los barrios y la accesibilidad de proximidad, quedan evidentes las diferencias relativas a las oportunidades disponibles a la escala barrial, que pueden referirse a importantes diferencias (y limitaciones) en la manera en que diferentes instituciones proveen equipamientos y servicios a los habitantes de diferentes zonas.

Fig. 6 / Accesibilidad de proximidad en los barrios que envejecen en Santiago de Chile

Fuente: Elaboración propia

5. Discusión

Las características de los barrios analizados influyen también sobre los espacios de la movilidad y, por ende, sobre la experiencia del movimiento de las personas mayores que los habitan. La posibilidad de acceder a oportunidades de proximidad no depende solo de la disponibilidad de servicios y equipamientos dentro de una distancia que sea posible cubrir en poco tiempo, sino también de la calidad de los espacios por los que hay que moverse, sobre todo en el caso de quienes se muevan a pie. Estos elementos son aún más relevantes en el caso de las personas mayores, considerando que sus condiciones de salud en muchos casos reducen su posibilidad de moverse a pie y espacios públicos de mala calidad pueden presentar barreras que dificultan considerablemente sus desplazamientos.

Las características morfológicas prevalentes en los barrios que envejecen en Santiago pueden condicionar positivamente los desplazamientos a pie de las personas mayores. Considerando los resultados de otros estudios que, en Santiago de Chile, han investigado los elementos que fomentan la caminata de las personas mayores (Herrmann-Lunecke & al., 2020, 2022), barrios con bajas densidades y alta presencia de viviendas unifamiliares podrían motivar las personas mayores a caminar. Se trata de barrios tranquilos, con flujos limitados de personas en las calles, que reducen los potenciales conflictos de las personas mayores con otros usuarios de las calles. Además, la presencia de edificación de baja altura, con casas que en muchos casos tienen un propio jardín, se asocia a sensaciones de bienestar en quienes se desplazan a pie, determinando una experiencia potencialmente agradable a la hora de caminar. Al mismo tiempo, la prevalencia de lugares de baja densidad con importante presencia de viviendas unifamiliares puede determinar también consecuencias negativas. A diferencia de ámbitos donde los procesos de densificación residencial han permitido también renovar la infraestructura peatonal (Herrmann-Lunecke & al., 2022), es posible que el espacio de la calle – y principalmente las veredas – no sean bien mantenidas. La baja altura de los edificios y la diferente presencia de vegetación puede determinar la ausencia de sombra – especialmente en comparación a lugares con edificaciones de mayor altura. En el caso de altas temperaturas, la escasez de sombra puede afectar considerablemente el confort térmico de los peatones, especialmente en el caso de las personas mayores. Además, las bajas densidades pueden configurar los barrios con mayor presencia de personas mayores como ámbitos casi exclusivamente residenciales, en donde la falta de otras actividades no solo reduce los niveles de accesibilidad de proximidad, sino también aumenta la sensación de monotonía al desplazarse por lugares muy homogéneos.

Sin embargo, dos elementos pueden constituir barreras a la hora de movilizarse por los espacios de los barrios que envejecen en Santiago de Chile. El primero tiene que ver con el mantenimiento de los espacios existentes. La calidad del espacio público es uno de los elementos mencionados recurrentemente por las personas mayores a la hora de describir sus experiencias caminando. Es también uno de los elementos más difíciles de abordar por parte de las instituciones municipales. Lo demuestra el indicador que el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano de Chile dedica al porcentaje de manzanas con veredas con buena calidad de pavimento (Instituto Nacional de Estadística, INE, 2023). Ninguna comuna cumple con el ambicioso estándar que prevé un 100% de veredas en buen estado. La comuna que más se acerca a este valor es Las Condes (77,15%), mientras que la comuna más lejana es Pedro Aguirre Cerda (7,37%). Se trata de un problema transversal, que no necesariamente depende de los recursos a disposición de cada municipalidad. En Vitacura, la comuna con más presupuesto municipal por habitante, solo el 35,18% de las veredas se encuentra en buen estado, mientras que, en Cerro Navia, la comuna con menor presupuesto, el porcentaje es de 28,76%. Frente a una población que envejece y enfrenta crecientes barreras de movilidad, el mantenimiento del espacio público es una prioridad que actualmente las instituciones municipales no están enfrentando de manera eficaz.

El segundo elemento a considerar tiene que ver con la adaptación de los espacios de la movilidad frente al cambio climático. En la zona central de Chile, se espera un aumento de las temperaturas entre 0,5 y 1,5 °C dentro del año 2040, y entre 3,5 y 5 °C dentro del 2100 (Rojas & al., 2019). La misma ciudad de Santiago debe enfrentar la importante presencia de islas de calor, que además afectan principalmente a los habitantes de clase media y baja (Sarricolea & al., 2022). Frente al aumento de las temperaturas, la mayoría de los barrios analizados presenta potencialmente la necesidad de garantizar sombra y temperaturas más bajas a quienes caminan, considerando la ausencia de edificaciones en altura que proyecten sombra y la desigual presencia de árboles en las calles. Además, el aumento de las temperaturas no afectaría de la misma forma los diferentes barrios con más presencia de personas mayores. En Santiago, los barrios que presentan temperaturas máximas más altas se encuentran en la zona poniente de la ciudad; además, en muchos casos se trata también de los barrios con mayor amplitud térmica. El previsto aumento de las temperaturas afectará de manera diferente los barrios con más personas mayores en Santiago, afectando con más fuerza zonas de menores recursos. La importancia de los efectos del cambio climático y el mayor impacto para las personas mayores más desventajadas plantean la necesidad de definir estrategias que privilegien los grupos más desventajados a la hora de pensar en la adaptación de la ciudad y de sus espacios de movilidad.

6. Conclusiones

La accesibilidad de proximidad es un factor fundamental para garantizar la autonomía de las personas mayores y, en contextos que envejecen rápidamente, puede ser una importante referencia para guiar la adaptación de las ciudades y sus espacios de movilidad. En el caso de Santiago de Chile, los barrios en donde prevalece la presencia de personas mayores muestran características morfológicas diferentes: por un lado, solo una parte de ellos garantiza suficientes niveles de acceso peatonal a oportunidades locales; por el otro, las características morfológicas de estos barrios determinan la existencia de diferentes espacios de movilidad, configurando de manera diferente la experiencia de las personas mayores que se mueven por distintos barrios de la ciudad. Si bien el análisis se enfoca en la ciudad de Santiago de Chile y sus barrios que envejecen, el trabajo puede ser relevante también para otros contextos donde va aumentando la presencia de personas mayores. Los criterios de análisis utilizados – basados en la accesibilidad de proximidad y las características de los barrios – pueden ser fácilmente aplicados a otros contextos y se pueden traducir en lineamientos para la planificación y las políticas públicas. Es posible detectar no solo los lugares que requieren un mejoramiento de los niveles de accesibilidad disponibles para sus habitantes, sino también las zonas que necesitan intervenciones en el espacio público, para mejorar la experiencia de movilidad de las personas mayores y facilitar además la adaptación a nuevas condiciones climáticas. Además, el análisis realizado da cuenta de por lo menos tres importantes desafíos para la adaptación de los espacios de la movilidad frente a una población que envejece rápidamente.

El primer desafío tiene que ver con la desigual distribución de oportunidades a nivel local. Se trata de un problema común a la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas, donde las tendencias de crecimiento urbano han generado desiguales patrones de movilidad y accesibilidad para sus habitantes (Corporación Andina de Fomento, CAF, 2017; Vecchio & al., 2020). Aunque el envejecimiento de una persona no necesariamente se asocia a una reducción de su espacio de actividad, en el caso de individuos que se mueven menos o en distancias más cortas la existencia de diferentes niveles de accesibilidad de proximidad puede afectar con más fuerza su capacidad de acceder autónomamente a servicios y equipamientos. Para garantizar la posibilidad de acceder a oportunidades relevantes, es posible pensar en dos estrategias antitéticas, pero igualmente problemáticas. Por un lado, se podría promover la introducción a nivel local de servicios que permitan aumentar los niveles de accesibilidad de proximidad. Para hacerlo, se necesitaría una mayor planificación por parte de las instituciones públicas e incentivos efectivos para el mercado. Sin embargo, en el contexto chileno – donde la planificación ha sido tradicionalmente débil y han faltado mecanismos eficaces para promover el crecimiento equilibrado de los contextos metropolitanos (Vicuña del Río & al., 2022) – el riesgo es que esta sea una estrategia voluntarista, de difícil actuación. Por el otro lado, se podría garantizar que las personas mayores puedan moverse fácilmente hacia otras zonas de la ciudad que cuentan con mejores niveles de accesibilidad de proximidad. Se puede argumentar que el Estado chileno ha seguido esta estrategia, aumentando la cobertura de la infraestructura del transporte público e introduciendo reducciones tarifarias para las personas mayores; si bien se trata de medidas que potencialmente benefician buena parte de la población mayor (Vecchio & al., 2022), no abordan las desigualdades estructurales de la ciudad y no van en la dirección de promover la accesibilidad a la escala local. La existencia de disparidades entre zonas y habitantes de una misma ciudad no es un problema nuevo y menos en América Latina, pero requiere que la planificación urbana adopte herramientas realmente y logre coordinar de manera multiescalar las acciones de diferentes actores urbanos.

El segundo desafío se relaciona con las características de los espacios públicos de la ciudad. Como se ha mencionado, la accesibilidad de proximidad no depende solo de la disponibilidad de suficientes oportunidades dentro de distancias acotadas, sino también de la experiencia de movilidad necesaria para llegar a diferentes lugares; adicionalmente, es necesario considerar otros elementos que van más allá de este trabajo – como los trazados de las calles – y características que en los barrios analizados no aparecen con mucha fuerza, como las diferentes altitudes y pendientes que es posible encontrar en otras ciudades. Analizar la morfología urbana es un primer paso para considerar las diferentes experiencias de movilidad que se generan en diferentes barrios, como evidenciado por la amplia literatura sobre la caminabilidad. Estas características cobran aún más relevancia para las personas mayores, considerando las mayores barreras de accesibilidad que enfrentan y la necesidad de poder contar con espacios seguros, que eviten el riesgo de accidentes y permitan movilizarse a velocidades reducidas. Además, es necesario considerar las diferentes dimensiones subjetivas asociadas a la experiencia de moverse en barrios con diferentes espacios de movilidad. Por un lado, el cambio climático y en particular el aumento de las temperaturas puede impactar de manera diferente barrios con diferentes características: ya solo la presencia de sombra proyectada por árboles o edificios en altura puede generar experiencias de movilidad muy diferentes a la hora de moverse con altas temperaturas. Por el otro lado, la seguridad percibida en los barrios puede afectar no solo la experiencia de movilidad, sino puede llegar a condicionar la misma decisión de salir de la casa para llegar hacia otro lugar (Arellana & al., 2020; Figueroa Martínez & Forray, 2015; Pucci & al., 2023). La posibilidad de mantenerse autónomos no depende solo de la existencia de oportunidades fácilmente accesibles, sino también de la ausencia de elementos que desincentiven el movimiento, ya sea por el miedo a la criminalidad o por los riesgos asociados a condiciones meteorológicas extremas por el cambio climático.

El tercer desafío es el doble envejecimiento (double ageing) de las ciudades, donde al envejecimiento demográfico se suma la obsolescencia de espacios públicos y edificios. El doble envejecimiento es un fenómeno observado en países con alta presencia de personas mayores, como Japón (Hirai, 2022). Al envejecimiento de los edificios se suma la necesidad de adaptar sus espacios para que garanticen accesibilidad universal, aumentando las intervenciones necesarias en estos espacios; al mismo tiempo, se reducen los recursos económicos de las personas que deberían financiar la renovación de estos espacios, constituyendo una arista más del riesgo residencial que enfrenta la población mayor (Lebrusán, 2022). Además, la menor autonomía de las personas mayores hace que contextos con mayor densidad – y mayor cercanía de otras personas – garanticen las redes de apoyo que no están disponibles en barrios de viviendas unifamiliares. Estos desafíos aparecen especialmente relevantes en el caso de Santiago de Chile, considerando la antigüedad de los barrios que envejecen y la prevalencia de personas mayores que viven en casas (aunque es posible que otros integrantes de la familia vivan bajo el mismo techo, como demuestra el fenómeno del allegamiento). El doble envejecimiento de los espacios de la ciudad y de sus habitantes muestra la necesidad de intervenciones no incrementales que, al renovar los espacios de la ciudad, contribuyan a fortalecer también su comunidad.

En conclusión, el envejecimiento demográfico plantea importantes desafíos para las ciudades y sus espacios de movilidad, mostrando que la accesibilidad de proximidad es un criterio potencialmente relevante para analizar el funcionamiento de estos contextos y para guiar su adaptación a un contexto socioambiental que cambia. El análisis propuesto es una primera aproximación a las implicaciones que el envejecimiento puede tener para los espacios de la movilidad; la inclusión de otros barrios de la ciudad, la aplicación de los mismos criterios a otras ciudades y el análisis de las prácticas de movilidad realizadas por las personas mayores son todos elementos necesarios para entender de mejor forma la relación entre accesibilidad de proximidad y envejecimiento demográfico. Los criterios analíticos empleados permiten identificar tipologías de barrios y espacios en los que se pueden emplear con éxito diferentes herramientas de la planificación urbana y el diseño de los espacios públicos, con la finalidad de proponer estrategias diferenciadas para su adaptación. Frente a una población que envejece en un contexto de crisis climática, es fundamental entender cómo podrían y deberían cambiar los espacios que habitamos y en los que nos movemos, para adaptarlos frente a profundas transformaciones socioambientales sin dejar nadie atrás.

6. Bibliografía

Acharya, S. & Ghimire, S. & Jeffers, E. M. & Shrestha, N. (2019): Health Care Utilization and Health Care Expenditure of Nepali Older Adults. Frontiers in Public Health, 7, 24. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00024

Akhavan, M. & Vecchio, G. (2018): Mobility and Accessibility of the Ageing Society. Defining Profiles of the Elderly Population and Neighbourhood. Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 2, 9-22. https://doi.org/10.6092/1970-9870/5757

Andrews, G. J. & Milligan, C. & Phillips, D. R. & Skinner, M. W. (2009): Geographical Gerontology: Mapping a Disciplinary Intersection. Geography Compass, 3(5), 1641-1659. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00270.x

Arellana, J. & Saltarín, M. & Larrañaga, A. M. & Alvarez, V. & Henao, C. A. (2020): Urban walkability considering pedestrians’ perceptions of the built environment: A 10-year review and a case study in a medium-sized city in Latin America. Transport Reviews, 40(2), 183-203. https://doi.org/10.1080/01441647.2019.1703842

Banister, D. & Bowling, A. (2004): Quality of life for the elderly: The transport dimension. Transport Policy, 11(2), 105-115. https://doi.org/10.1016/S0967-070X(03)00052-0

Barranco-Martín, M. del C. & Calonge-Reillo, F. (2023): Accesibilidad de las personas mayores en entornos metropolitanos: conjunto de capacidades en el Área Metropolitana de Guadalajara (México). Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 55(218), 1107–1130. https://doi.org/10.37230/CyTET.2023.218.7

Boldy, D. & Grenade, L. & Lewin, G. & Karol, E. & Burton, E. (2011): Older people’s decisions regarding ‘ageing in place’: A Western Australian case study. Australasian Journal on Ageing, 30(3), 136-142. https://doi.org/10.1111/j.1741-6612.2010.00469.x

Butcher, E. & Breheny, M. (2016): Dependence on place: A source of autonomy in later life for older Māori. Journal of Aging Studies, 37, 48-58. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2016.02.004

Corporación Andina de Fomento, CAF. (2017): Crecimiento urbano y acceso a oportunidades: Un desafío para América Latina. Corporación Andina de Fomento.

Cheng, L. & Caset, F. & De Vos, J. & Derudder, B. & Witlox, F. (2019): Investigating walking accessibility to recreational amenities for elderly people in Nanjing, China. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 76, 85-99. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.09.019

Chui, E. (2008): Introduction to Special Issue on ‘Ageing in Place’. Ageing International, 32(3), 165-166. https://doi.org/10.1007/s12126-008-9016-1

Costa-Font, J. & Elvira, D. & Mascarilla-Miró, O. (2009): `Ageing in Place’? Exploring Elderly People’s Housing Preferencs in Spain. Urban Studies, 46(2), 295-316. https://doi.org/10.1177/0042098008099356

Cruz-Muñoz, F. (2021): Patrones de expansión urbana de las megaurbes latinoamericanas en el nuevo milenio. EURE (Santiago), 47(140), 29-49.

Dobner, S. & Musterd, S. & Droogleever Fortuijn, J. (2016): ‘Ageing in place’: Experiences of older adults in Amsterdam and Portland. GeoJournal, 81(2), 197-209. https://doi.org/10.1007/s10708-014-9613-3

Figueroa-Martínez, C. (2023): Entre lo social y lo construido: comprendiendo la caminata en barrios vulnerables de Santiago. Revista De Urbanismo, (49), 21–41. https://doi.org/10.5354/0717-5051.2023.69411

_____ & Forray, R. (2015): Movilidad femenina: Los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile. Revista de Estudios Sociales, 54, 52-67. https://doi.org/10.7440/res54.2015.04

Fuentes Arce, L. & Ramírez, M. I. & Rodríguez, S. & Señoret, A. (2023): Socio-spatial differentiation in a Latin American metropolis: urban structure, residential mobility, and real estate in the high-income cone of Santiago de Chile. International Journal of Urban Sciences, 27(2), 195-214.

Guzmán Bravo, M. H. F. & Ochoa De La Torre, J. M. (2014): Confort Térmico en los Espacios Públicos Urbanos, Clima cálido y frío semi-seco. Hábitat Sustentable, 52-63.

Han, J. H. & Kim, J.-H. (2017): Variations in Ageing in Home and Ageing in Neighbourhood. Australian Geographer, 48(2), 255-272. https://doi.org/10.1080/00049182.2016.1240021

He, S. Y. & Cheung, Y. H. Y. & Tao, S. (2018): Travel mobility and social participation among older people in a transit metropolis: A socio-spatial-temporal perspective. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 118, 608-626. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.09.006

Herrmann-Lunecke, M. G. & Figueroa-Martínez, C. & Parra Huerta, F. & Mora, R. (2022): The Disabling City: Older Persons Walking in Central Neighbourhoods of Santiago de Chile. Sustainability, 14(17), Article 17. https://doi.org/10.3390/su141711085

Herrmann-Lunecke, M. G. & Mora, R. & Véjares, P. (2020): Identificación de elementos del paisaje urbano que fomentan la caminata en Santiago. Revista de Urbanismo, 43, 4-25. https://doi.org/10.5354/0717-5051.2020.55975

Hirai, T. (2022): “Double Ageing” in the High-Rise Residential Buildings of Tokyo. Urban Planning, 7(4), 313-324.

Instituto Nacional de Estadística, INE. (2023): Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano. Default. http://www.ine.gob.cl/herramientas/portal-de-mapas/siedu

Jacobs-Crisioni, C. & Rietveld, P. & Koomen, E. & Tranos, E. (2014): Evaluating the Impact of Land-Use Density and Mix on Spatiotemporal Urban Activity Patterns: An Exploratory Study Using Mobile Phone Data. Environment and Planning A: Economy and Space, 46(11), 2769-2785. https://doi.org/10.1068/a130309p

Kaczynski, A. T. & Glover, T. D. (2012): Talking the talk, walking the walk: Examining the effect of neighbourhood walkability and social connectedness on physical activity. Journal of Public Health, 34(3), 382-389. https://doi.org/10.1093/pubmed/fds011

Kan, H. Y. & Forsyth, A. & Molinsky, J. (2020): Measuring the Built Environment for Aging in Place: A Review of Neighborhood Audit Tools. Journal of Planning Literature, 35(2), 180-194. https://doi.org/10.1177/0885412220903497

Lebrusán, I. (2022): Personas mayores en situación de riesgo residencial extremo en España: un diagnóstico regional. EURE (Santiago), 48(145), 1-24.

Link, F. & Señoret, A. & Figueroa Martínez, C. (2022): Del barrio al conjunto: Espacio público y sociabilidad en la vivienda social de Santiago. Revista INVI, 37(106), 49-72.

Liu, S. & Yamamoto, T. & Yao, E. & Nakamura, T. (2021): Examining public transport usage by older adults with smart card data: A longitudinal study in Japan. Journal of Transport Geography, 93, 103046. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103046

Loo, B. P. & Lam, W. W. Y. (2012): Geographic Accessibility around Health Care Facilities for Elderly Residents in Hong Kong: A Microscale Walkability Assessment. Environment and Planning B: Planning and Design, 39(4), 629-646. https://doi.org/10.1068/b36146

Loo, B. P. & Mahendran, R. & Katagiri, K. & Lam, W. W. (2017): Walking, neighbourhood environment and quality of life among older people. Current Opinion in Environmental Sustainability, 25, 8-13. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.02.005

Lucas, K. & van Wee, B. & Maat, K. (2016): A method to evaluate equitable accessibility: Combining ethical theories and accessibility-based approaches. Transportation, 43(3), 473-490. https://doi.org/10.1007/s11116-015-9585-2

Mariotti, I. & Burlando, C. & Landi, S. (2021): Is Local Public Transport unsuitable for elderly? Exploring the cases of two Italian cities. Research in Transportation Business & Management, 100643. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100643

Martens, K. (2017): Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems. Routledge.

National Institute on Aging. (2017): Aging in Place. https://www.nia.nih.gov/health/topics/aging-place

Niu, J. & Xiong, J. & Qin, H. & Hu, J. & Deng, J. & Han, G. & Yan, J. (2022): Influence of thermal comfort of green spaces on physical activity: Empirical study in an urban park in Chongqing, China. Building and Environment, 219, 109168. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109168

Nordbakke, S. (2013): Capabilities for mobility among urban older women: Barriers, strategies and options. Journal of Transport Geography, 26, 166-174. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.10.003

_____ & Schwanen, T. (2014): Well-being and Mobility: A Theoretical Framework and Literature Review Focusing on Older People. Mobilities, 9(1), 104-119. https://doi.org/10.1080/17450101.2013.784542

Orellana, D. & Hermida, C. & Hermida, M. A. (2022): ¿ Cerca o lejos? Discursos y subjetividad en las relaciones entre el lugar de residencia y la movilidad. EURE (Santiago), 48(144), 1-24.

Pani-Harreman, K. E. & Bours, G. J. J. W. & Zander, I. & Kempen, G. I. J. M. & Duren, J. M. A. van. (2020): Definitions, key themes and aspects of ‘ageing in place’: A scoping review. Ageing & Society, 1-34. https://doi.org/10.1017/S0144686X20000094

Plouffe, L. & Kalache, A. (2010): Towards Global Age-Friendly Cities: Determining Urban Features that Promote Active Aging. Journal of Urban Health, 87(5), 733-739. https://doi.org/10.1007/s11524-010-9466-0

Pucci, P. & Vecchio, G. & Gallego Vega, E. A. (2023): Women’s mobilities and perceived safety: Urban form matters. Evidence from three peripheral districts in the city of Bogotá. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 16(3), 310-340. https://doi.org/10.1080/17549175.2021.1987300

Rodríguez, D. A. & Evenson, K. R. & Diez Roux, A. V. & Brines, S. J. (2009): Land Use, Residential Density, and Walking: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. American Journal of Preventive Medicine, 37(5), 397-404. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.07.008

Rojas, M. & Aldunce, P. & Farías, L. & González, H. & Marquet, P. A. & Muñoz, J. C. & Palma-Behnke, R. & Stehr, A. & Vicuña, S. (Eds.). (2019): Evidencia científica y cambio climático en Chile. Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Sánchez-González, D. & Rodríguez-Rodríguez, V. (2016): Environmental Gerontology in Europe and Latin America. Policies and Perspectives on Environment and Aging. Springer.

Sarricolea, P. & Smith, P. & Romero-Aravena, H. & Serrano-Notivoli, R. & Fuentealba, M. & Meseguer-Ruiz, O. (2022): Socioeconomic inequalities and the surface heat island distribution in Santiago, Chile. Science of The Total Environment, 832, 155152. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155152

Schwanen, T. & Hardill, I. & Lucas, S. (2012): Spatialities of ageing: The co-construction and co-evolution of old age and space. Geoforum, 43(6), 1291-1295. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.07.002

Seong, E. Y. & Lee, N. H. & Choi, C. G. (2021): Relationship between Land Use Mix and Walking Choice in High-Density Cities: A Review of Walking in Seoul, South Korea. Sustainability, 13(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/su13020810

Skinner, M. W. & Andrews, G. J. & Cutchin, M. P. (Eds). (2018): Geographical Gerontology: Perspectives, Concepts, Approaches. Routledge. https://www.routledge.com/Geographical-Gerontology-Perspectives-Concepts-Approaches/Skinner-Andrews-Cutchin/p/book/9780367885564

Steiniger, S. & Fuentes, C. & Flores, D. & Castillo, B. & Vecchio, G. & Walker, J. & Carrasco, J. A. (2022): STRIDE - una aplicación Android para recolectar experiencias de peatones para apoyar a las intervenciones con un foco en la caminabilidad. Estudios de Transporte, 23(2), Article 2.

Steiniger, S. & Rojas, C. & Vecchio, G. (2019): Evaluating walkability with WalkMyPlace—Five reasons why the utility of Walkscore.com may be limited in South America. En P. Kyriakidis, D. Hadjimitsis, D. Skarlatos, & A. Mansourian (Eds.), Accepted Short Papers and Posters from the 22nd AGILE Conference on Geo-information Science. Cyprus University of Technology 17-20 June 2019. Stichting AGILE.

Stjernborg, V. & Wretstrand, A. & Tesfahuney, M. (2015): Everyday Life Mobilities of Older Persons–A Case Study of Ageing in a Suburban Landscape in Sweden. Mobilities, 10(3), 383-401. https://doi.org/10.1080/17450101.2013.874836

Takano, T. & Nakamura, K. & Watanabe, M. (2002): Urban residential environments and senior citizens’ longevity in megacity areas: The importance of walkable green spaces. Journal of Epidemiology & Community Health, 56(12), 913-918. https://doi.org/10.1136/jech.56.12.913

Tiznado-Aitken, I. & Muñoz, J. C. & Hurtubia, R. (2018): The Role of Accessibility to Public Transport and Quality of Walking Environment on Urban Equity: The Case of Santiago de Chile. Transportation Research Record, 2672(35), 129-138. https://doi.org/10.1177/0361198118782036

Ulloa-Leon, F. & Correa-Parra, J. & Vergara-Perucich, F. & Cancino-Contreras, F. & Aguirre-Nuñez, C. (2023): “15-Minute City” and Elderly People: Thinking about Healthy Cities. Smart Cities, 6(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/smartcities6020050

United Nations. (2017): World Population Prospects: The 2017 Revision, Volume II: Demographic Profiles. United Nations.

_____ (2019): World Population Prospects: The 2019 Revision, Volume II: Demographic Profiles. United Nations.

van den Berg, P. & Arentze, T. & Timmermans, H. (2011): Estimating social travel demand of senior citizens in the Netherlands. Journal of Transport Geography, 19(2), 323-331. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.03.018

Vecchio, G. & Castillo, B. & Steiniger, S. (2020): Movilidad urbana y personas mayores en Santiago de Chile: el valor de integrar métodos de análisis, un estudio en el barrio San Eugenio. Revista de urbanismo, (43), 26-45.

Vecchio, G. & Martens, K. (2021): Accessibility and the Capabilities Approach: A review of the literature and proposal for conceptual advancements. Transport Reviews, 41(6), 833-854. https://doi.org/10.1080/01441647.2021.1931551

Vecchio, G. & Tiznado-Aitken, I. & Castillo, B. & Steiniger, S. (2022): Fair transport policies for older people: Accessibility and affordability of public transport in Santiago, Chile. Transportation. https://doi.org/10.1007/s11116-022-10346-0

Vecchio, G. & Tiznado-Aitken, I. & Hurtubia, R. (2020): Transport and equity in Latin America: A critical review of socially oriented accessibility assessments. Transport Reviews, 40(3), 354-381. https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1711828

Vergara-Perucich, F. & Boano, C. (2021): The big bang of neoliberal urbanism: The Gigantomachy of Santiago’s urban development. Environment and Planning C: Politics and Space, 39(1), 184-203. https://doi.org/10.1177/2399654420946759

Vicuña Del Río, M. (2015): Las formas de la densidad residencial: El caso del Gran Santiago, Chile. https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/16737

_____ Elinbaum, P., & Valenzuela, L. M. (Eds.). (2022): Planes metropolitanos en Iberoamérica. Culturas e instrumentos. RIL editores.

Wiles, J. L. & Leibing, A. & Guberman, N. & Reeve, J. & Allen, R. E. S. (2012): The Meaning of “Aging in Place” to Older People. The Gerontologist, 52(3), 357-366. https://doi.org/10.1093/geront/gnr098

World Health Organization. (2009): Checklist of essential features of age-friendly cities. https://www.who.int/ageing/publications/Age_friendly_cities_checklist.pdf

_____ (2018): Understanding «ageing in place». WHO Regional Office for the Western Pacific. https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14008