Estudios

CIUDAD Y TERRITORIO

ESTUDIOS TERRITORIALES

ISSN(P): 1133-4762; ISSN(E): 2659-3254

Vol. LVI, Nº 222, invierno 2024

Págs. 1351-1370

https://doi.org/10.37230/CyTET.2024.222.13

CC BY-NC-ND

![]()

Infraestructuras defensivas: clasificación morfológica de las murallas urbanas hispánicas en América

Rafael Malave-Fernández (1)

Valentina Caradonna-Caimi (2)

Óscar Aceves-Álvarez (3)

(1) (2) (3) Profesor/a

(1) Escuela de Arquitectura. Facultad de Ciencias Sociales y Artes

(2) Escuela de Arquitectura. Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Digitales

(3) Escuela de Arquitectura. Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial

(1) Universidad Mayor, Chile

(2) Universidad Gabriela Mistral, Chile

(3) Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Resumen: Las infraestructuras defensivas más representativas del urbanismo hispánico en América fueron las murallas urbanas, elementos de barrera predominantemente lineales que protegían algunos de estos asentamientos. La presente investigación estudia este tema, con el objetivo de clasificar morfológicamente las murallas urbanas hispánicas en América a partir de su forma en planta. Para ello, se trataron de identificar todos los casos de recintos cercados permanentes realizados por el Imperio Español en América, y se realizó un análisis morfológico, comparativo y tipológico de los casos. Como resultado, se identificaron 18 asentamientos urbanos que contaron con la condición estudiada, clasificando cada uno de los casos entre cuatro tipos básicos. Se diagnosticó que la mayoría de estas murallas tuvieron formas irregulares, muchas veces adaptadas a las características de la geografía. De igual manera, se observó una singular presencia de casos de murallas parciales, que no formaban un recinto cerrado, pero que cumplían eficazmente su función de infraestructura defensiva.

Palabras clave: Murallas; Morfología urbana; Hispanoamérica; Urbanismo.

Defensive infrastructures: morphological classification of Hispanic urban walls in America

Abstract: The most representative defensive infrastructures of the Hispanic urbanism in America were the urban walls, predominantly linear barrier elements that protected some of these settlements. The present investigation studies this subject, with the objective of morphologically classifying the Hispanic urban walls in America from their plan form. For this, we tried to identify all the cases of permanent fenced enclosures made by the Spanish Empire in America, and to make a morphological, comparative and typological analysis of the cases. As a result, 18 urban settlements that had the condition studied were identified, classifying each of the cases among four basic types. It was diagnosed that most of these walls had irregular shapes, many times adapted to the characteristics of the geography. In the same way, a singular presence of cases of partial walls was observed, that did not form a closed enclosure, but that effectively fulfilled their function of defensive infrastructure.

Key words: City walls; Urban morphology; Latin America; Urbanism.

Recibido: 29.08.2023; Revisado: 01.04.2024

Correo electrónico (1): rafael.malave@umayor.cl ; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6903-4960

Correo electrónico (2): valentina.caradonna@academico.ugm.cl; N.º ORCID: https://orcid.org/0009-0007-5570-8304

Correo electrónico (3): oscar.aceves@utem.cl; N.º ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6761-8740

Los/as autores/as agradecen los comentarios y sugerencias realizados por las personas evaluadoras anónimas, que han contribuido a mejorar y enriquecer el manuscrito original.

1. Introducción

A lo largo de la historia las infraestructuras defensivas han sido componentes claves para el dominio de los territorios y la seguridad de los mismos. En el caso de los asentamientos urbanos, las murallas urbanas -un tipo importante de infraestructura defensiva, tal vez el más representativo- formaron parte esencial de las urbes (De Seta & Le Goff, 1991). De hecho, no fue sino hasta el siglo XIX cuando empezó su obsolescencia como elemento de infraestructura defensiva.

Con murallas urbanas nos referimos a elementos defensivos predominantemente lineales, ubicados generalmente en el perímetro de un asentamiento urbano –ciudad, villa, pueblo o puerto-. Parte de la representatividad de las murallas como infraestructuras defensivas radica en la extensión que abarcaban, su visibilidad y especialmente su papel definidor de los bordes del asentamiento.

Es bien sabido que el Imperio Español llegó a tener el dominio de importantes extensiones territoriales del continente americano y sus islas, siendo este un marco geográfico mucho más grande que la España peninsular, y con características geográficas muy diversas (Aguilera Rojas, 1982, pp. 55-56). Para mantener dicho territorio fue necesario fortificar ciertos puntos clave, llegando a la necesidad de tener que amurallar algunas de estas plazas. Aunque no fue lo más común en el urbanismo hispánico en América, existen ejemplos muy conocidos y estudiados de asentamientos que llegaron a tener murallas urbanas durante el dominio español, como La Habana, Montevideo, Cartagena de Indias1, entre otros.

Teniendo en cuenta la importancia que llegaron a tener los enclaves amurallados en los sistemas urbanos hispanocoloniales2, desde la disciplina de la morfología urbana interesa determinar cómo eran dichas infraestructuras defensivas. Por ello, el objetivo de esta investigación fue identificar, analizar y clasificar las murallas urbanas construidas por el Imperio Español en América, enfocándose especialmente en la forma de sus contornos -la forma en planta-. Nos centramos en ese aspecto por su relevancia en la definición del perímetro de estos asentamientos, y porque consideramos que es un aspecto tal vez menos abordado que otros -como por ejemplo la importancia estratégica de las fortificaciones, o el desarrollo histórico de las mismas-.

Cumpliendo con este objetivo, el trabajo logró identificar y catalogar 18 casos de asentamientos urbanos amurallados que, luego de su análisis y comparación, pudieron ser clasificados en cuatro tipos básicos de murallas urbanas. Así mismo, se pudo constatar una importante tendencia hacia la irregularidad en la mayoría de estas infraestructuras defensivas, y algunos resultados importantes que complementan el análisis, los cuales podrían llegar a cambiar la concepción del tema3.

2. Marco teórico

El tema de los asentamientos fortificados y amurallados hispanocoloniales ha sido bastante revisado dentro del campo de la historia urbana, sobre todo enfocándose en la importancia estratégica de estos enclaves. A ello se han dedicado varios trabajos que abordan el tema de forma general, como Zapatero (1989a), Aguilera Rojas (1990), Gutiérrez & Esteras Martín (1990), Calderón Quijano (1996), Gutiérrez (2005), Blanes Martín (2012), y especialmente Mañas Martínez (1985). Este último es el catálogo de una exposición que contiene varios capítulos escritos por diferentes autores, en los que se aborda el tema. A nivel general en los capítulos de Vives Azancot (1985a) y Zapatero (1985), y de forma regional en otros como Gutiérrez Escudero (1985) –centrándose en el Caribe–, García Sáiz (1985) –en la costa sur del Océano Pacífico–, Pérez Herrero & Vives Azancot (1985) –Nueva España–, y Vives Azancot (1985b) –costa sur del Océano Atlántico–.

Entre otras investigaciones que abordan el tema a nivel regional o local podemos mencionar a Zapatero (1976) –Panamá–, Calderón Quijano (1984) –Nueva España–, Zapatero (1989b) –San Juan de Puerto Rico–, Guarda (1990) –Chile–, Ramos Zúñiga (1993) –Cuba–, Blanes Martín (2004) –el Caribe–, Muñoz Espejo (2004) –México–, Redondo Gómez (2004) –Cartagena de Indias–, Solano (2013) –Cartagena de Indias–, Véjar Pérez-Rubio (2014) –Campeche–, Arcos Martínez (2016) –el Caribe y Panamá–, y Llopis Verdú & al. (2020) –San Agustín de la Florida–. También existen otras obras como Chueca Goitia (1968), Gutiérrez (1983), Terán (1989), Aguilera Rojas (1994) y Capel (2002), que, si bien no se enfocan específicamente en el tema, realizan importantes aportaciones.

Sobre el inicio temporal del desarrollo del fenómeno estudiado, hay un claro consenso con respecto a que el auge de las fortificaciones hispánicas en América comenzó en la segunda mitad del siglo XVI –en la época de Felipe II–, y que respondió principalmente a las amenazas externas: piratas, corsarios y ejércitos extranjeros de otras potencias coloniales que buscaban disputarle el poder y los recursos americanos a la Monarquía Hispánica (Gutiérrez & Esteras Martín, 1990; Calderón Quijano, 1996; Gutiérrez, 2005). Así mismo, también existió en algunos casos el peligro de ataques indígenas, al que Guarda (1990) denomina el “enemigo doméstico”. Posteriormente, durante el siglo XVII, y especialmente en el siglo XVIII con la intervención de los ingenieros militares, se consolidaron las fortificaciones y murallas hispánicas en América. Los ingenieros militares estuvieron involucrados tanto en el diseño y la construcción de las fortificaciones y murallas, como en el levantamiento cartográfico (Paladini Cuadrado, 1989; Colomar Albájar, 2019).

El sistema de fortificación al que suele asociarse la construcción y el diseño de estos recintos es el llamado “sistema de fortificación abaluartado” (Zapatero, 1985), concebido para resistir el ataque de cañones y otras armas de la Edad Moderna, caracterizado por el uso de baluartes –elementos de forma apuntada en planta que protegen los lienzos de las murallas–.

Con respecto a la forma en planta de estas murallas, las investigaciones precedentes han afirmado que la mayoría de las murallas urbanas hispanocoloniales fueron construidas generando contornos irregulares, tal como expone Gutiérrez Escudero (1985, p. 148), adaptados a la topografía y otras condiciones geográficas, así como a la forma del tejido urbano preexistente (Aguilera Rojas, 1990, p. 267). Sin embargo, estas definiciones no describen demasiado la morfología en planta, ni distinguen las importantes variaciones que pueden encontrarse dentro de la casuística.

Por su parte, la distinción entre fortificado y amurallado no parece haber tenido demasiado interés, salvo excepciones como el caso de Aguilera Rojas (1994) y el de Malave (2022), pero es crucial debido a las implicaciones morfológicas que tiene la presencia de elementos urbanos delimitadores o de barrera en el perímetro de los asentamientos. Según Malave (2022) los asentamientos “fortificados” son aquellos que presentan ciertos elementos defensivos, y los “amurallados” asentamientos fortificados rodeados total o parcialmente de murallas (tomo I, p. 90).

En lo que sí parece existir un consenso importante es en la diferencia entre la condición de villas y ciudades abiertas, mucho más en común en América que la de asentamientos amurallados (Aguilera Rojas, 1994), donde los tejidos urbanos podían expandirse siempre que la geografía lo permitiese (Terán, 1989), al no estar constreñidos por recintos fortificados.

Por ello, y volviendo al punto anterior, es necesario diferenciar fortificado y amurallado, pues los asentamientos fortificados sin murallas –como Santiago de Cuba, Matanzas, Buenos Aires o Cumaná4–no presentaban las mismas limitaciones en su expansión que si tuvieron los amurallados –como Veracruz o Campeche–.

Además, en los casos que sí contaron con murallas, estas tendieron a realizarse después de que los asentamientos ya estaban construidos, aunque en algunos casos –como Panamá y Montevideo–, se planificó la construcción de las murallas al poco tiempo de haberse generado la urbe. La incorporación de estas infraestructuras defensivas muy probablemente cambió la relación de dichos asentamientos con el territorio y el paisaje.

Con respecto a la identificación de los asentamientos amurallados hispánicos en América, el listado más completo de los revisados es el de Aguilera Rojas (1994), que incluye 14 casos: San Agustín de la Florida, Veracruz, San Francisco de Campeche, Panamá, La Habana, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, La Guaira, Puerto Cabello, Montevideo, Lima, El Callao y Trujillo (Perú) (p. 350). Por su parte, Malave (2022) realizó un listado de asentamientos amurallados dentro de los 286 casos analizados en dicho trabajo –contando solamente villas y ciudades amuralladas, y dejando de lado otros tipos de asentamientos–, listado que se compone de 13 casos: La Habana, Gibara, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, San Francisco de Campeche, Ciudad de Panamá, Cartagena de Indias, Riohacha, Lima, Trujillo, la Serena, y Montevideo (pp. 531-532). Fue justamente trabajando sobre esta base que se pudo ampliar un poco estos listados, y además, ampliar la caracterización, clasificación y análisis del conjunto o tipología –reconociendo la existencia de muchas investigaciones que abordan con mayor profundidad, pero casos concretos–.

3. Metodología

La metodología de esta investigación consistió fundamentalmente en realizar un análisis morfológico, comparativo y tipológico de los casos. Esto con la finalidad de obtener una clasificación general capaz de agrupar los casos en tipos dependiendo de su morfología –específicamente su forma en planta–, identificar las características fundamentales de estos tipos, reconocer cuales fueron los tipos más comunes dentro de la muestra, y de analizar otras características morfológicas y geográficas.

Las fuentes principales de la investigación fueron: cartografía histórica y literatura crítica –bibliografía contemporánea sobre el tema y sobre los casos–.

La población del estudio se compone de todos aquellos asentamientos urbanos que tuvieron murallas realizados en América por parte del Imperio Español, entre 1502 –fecha de la fundación definitiva de Santo Domingo– y 1898 –fecha de la pérdida de Cuba y Puerto Rico–. No obstante, el marco temporal varía según la región, pero a grandes rasgos podría decirse que el límite temporal en los territorios continentales es más o menos 1821; en Santo Domingo es a principios del siglo XIX –con un breve período de recuperación del territorio por parte de España entre 1862 y 1865–; y en Cuba y Puerto Rico el límite temporal es 1898. La muestra podría ser equivalente a la población, pues se estudiaron todos los casos donde se pudo comprobar la condición de amurallamiento.

Se incluyeron en la muestra solamente recintos fortificados permanentes, excluyendo cercas provisionales. Otra condición fue que se tratase de asentamientos urbanos propiamente –ciudades, villas, pueblos o puertos–, excluyendo así a recintos fortificados como castillos, ciudadelas, fuertes, plazas fuertes y presidios. Además, no se incluyeron casos de proyectos no ejecutados; pero si se tomaron en cuenta casos de murallas derribadas o destruidas antes del fin del dominio hispánico en dicho asentamiento y su región.

Las variables analizadas fueron principalmente: 1) tipo de muralla según su forma en planta, 2) el grado de cerramiento de las murallas –que tanto se aproximaban a formar una figura cerrada–, 3) localización del asentamiento, y 4) tipo de posición relativa del asentamiento con respecto a costas.

Los pasos más importantes para llevar a cabo el estudio fueron:

1. Identificar los casos de murallas urbanas construidas por el Imperio Español en América. La base para identificar los casos la constituyeron la lista de Aguilera Rojas (1994) y la de Malave (2022), complementándose con otros casos identificados gracias a la búsqueda de cartografía en diferentes archivos, y de la revisión bibliográfica.

2. Encontrar, recopilar y catalogar cartografía correspondiente a dichos casos –esencialmente cartografía urbana–. En cuanto a calidad, destacan los planos ubicados en los archivos militares españoles, de los cuales muchos fueron realizados a partir de levantamientos gráficos generados por los ingenieros militares. No obstante, también se encuentran levantamientos de otros tipos de ingenieros y de otros tipos de profesionales. Tal vez, por sus implicaciones estratégicas, varios de los levantamientos gráficos de asentamientos amurallados y fortificados, y los planos generados con estos, se encuentran entre lo mejor de la cartografía hispanocolonial, consideración que también expresa Hardoy (1991). Sin embargo, la calidad y precisión de los planos de asentamientos amurallados presenta variaciones, debido tanto por la fecha como por los recursos –materiales y humanos– con los que fueron realizados.

3. Dibujar los casos a la misma escala, centrándose en el límite construido de los asentamientos, y en la forma o trayectoria lineal de sus murallas.

4. Comparar unos con otros y caracterizarlos (análisis comparativo).

5. Establecer una clasificación morfológica adecuada a la casuística.

4. Resultados

4.1. Identificación de las murallas hispánicas en América: los casos

Entre la vasta y desconocida cantidad de asentamientos urbanos construidos durante el dominio hispánico en América, los asentamientos urbanos amurallados parecen haber sido muy escasos y puntuales. Concretamente, hemos podido identificar y catalogar solamente 18 casos, los que probablemente fueron los únicos en donde existieron murallas urbanas hispánicas. Estos casos son: La Serena (Chile), Valdivia (Chile), Cartagena (Colombia), Riohacha (Colombia), Lima (Perú), El Callao (Perú)5, Trujillo (Perú), Montevideo (Uruguay), Puerto Cabello (Venezuela), La Guaira (Venezuela), Veracruz (México), Campeche (México), San Agustín de la Florida (USA), La Habana (Cuba), Gibara (Cuba)6, Santo Domingo (República Dominicana), San Juan (Puerto Rico) y Ciudad de Panamá.

Debido a la naturaleza material de las defensas de San Agustín de la Florida, pero sobre todo las de Riohacha, se dudó en incluir ambos asentamientos dentro de los casos. De Riohacha se encontró un plano de aproximadamente 1700 donde aparece como un asentamiento cercado en su perímetro. No obstante, el plano de Riohacha de 1794 identifica una “estacada de defensa”, que probablemente sea el cierre del recinto que se aprecia en el primer plano, estacada que es mencionada por Mendinueta ([1803] 1910). Con respecto a San Agustín de la Florida, algunos segmentos de las defensas denominadas como “líneas” estaban elaboradas de tierra y espinos, mientras que las partes más sólidas eran el cierre denominado “Hornabeque” y el malecón fortificado que cubría parcialmente la parte del asentamiento colindante con la costa. Dicha información es apreciable en el plano de 1763, y se encuentra descrita también por Calderón Quijano (1996, pp. 54-61). Decidimos finalmente la inclusión de estos casos por tratarse de recintos urbanos cercados y fortificados –de cierta permanencia y con notable influencia en el contorno de los asentamientos–, considerando como murallas aquellas barreras predominante lineales que cumplen con estas condiciones.

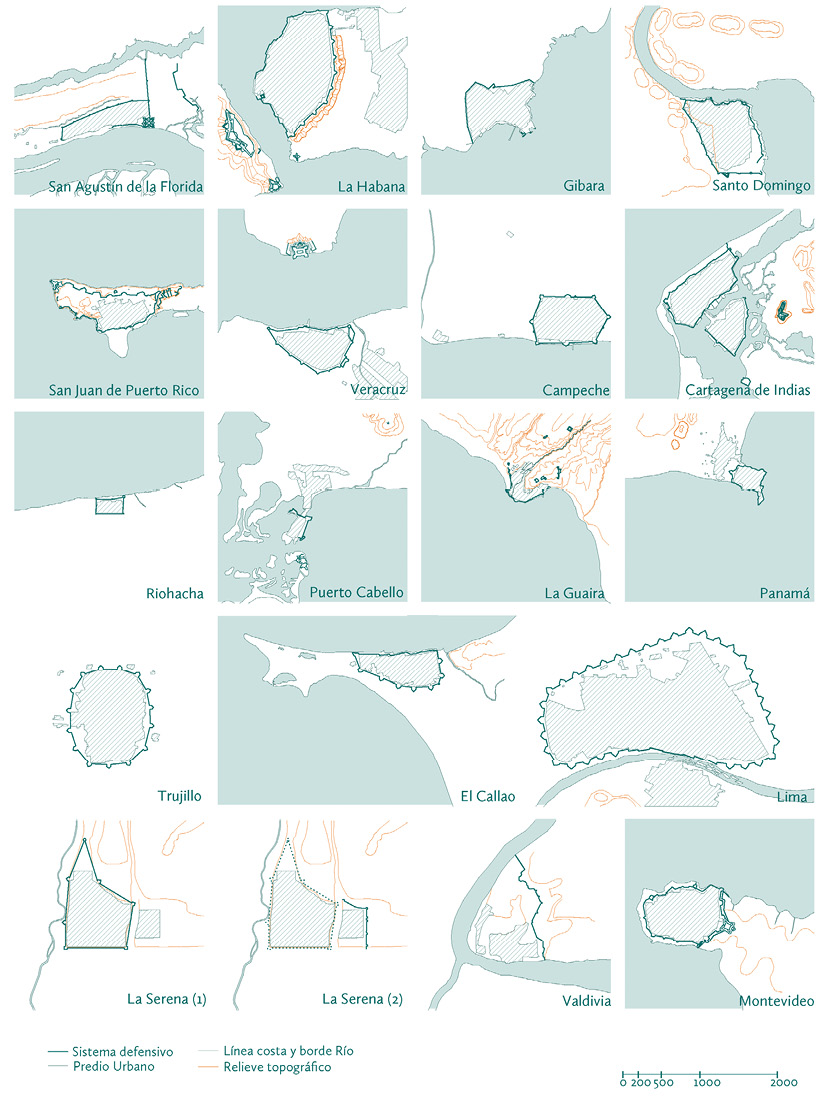

4.2. Localización y emplazamiento

Antes de abordar los aspectos morfológicos, conviene analizar un poco los aspectos geográficos, pues como veremos más adelante, parecen haber sido determinantes en la morfología. Con respecto a la localización, se pudo observar que la presencia de los casos puede separarse en tres zonas (Fig. 1), las cuales forman parte de sistemas defensivos a gran escala: 1) la zona del Caribe –Atlántico Norte–7, 2) la zona del Pacífico Sur8, y 3) el Atlántico Sur –cuyo único caso es Montevideo, ubicada en la entrada de los sistemas urbanos del Río de la Plata–. Como era de esperar, la mayor parte de los casos se encontraban en el Caribe.

Fig. 1 / Localización de los casos

Fuente: Elaboración propia

Al examinar los emplazamientos de cada uno de los casos, pudimos analizar la posición relativa de estos asentamientos urbanos con respecto a masas de agua lo suficientemente importantes para constituir costa. En este sentido, se encontró que todas las murallas hispánicas en América fueron construidas en emplazamientos con una relevante vinculación a costas –aunque no todos ubicados directamente en una costa, marítima y/o fluvial–. Siguiendo la clasificación de la posición relativa con respecto a costas utilizada por Malave (2022) para las villas y ciudades hispánicas en América, los casos estudiados en esta investigación pueden ser agrupados de la siguiente manera:

• Costa de agua salada –asentamientos cercanos al mar–: La Habana, Gibara, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, Campeche, Cartagena de Indias, Riohacha, Puerto Cabello, La Guaira, Panamá, El Callao y La Serena.

• Costa de agua dulce –asentamientos cercanos a ríos muy grandes, lagos, lagunas, u otras masas de aguas interiores, generalmente poco salobres–: Valdivia y Montevideo.

• Costa mixta –cercanos tanto a bordes de agua salada como de agua dulce–: San Agustín de la Florida9 y Santo Domingo.

• Semimarítimos –asentamientos con cierta distancia de la línea de costa, pero muy relacionados con esta, y a la que se vinculaban muchas veces mediante otros asentamientos que servían de puerto-: Trujillo y Lima.

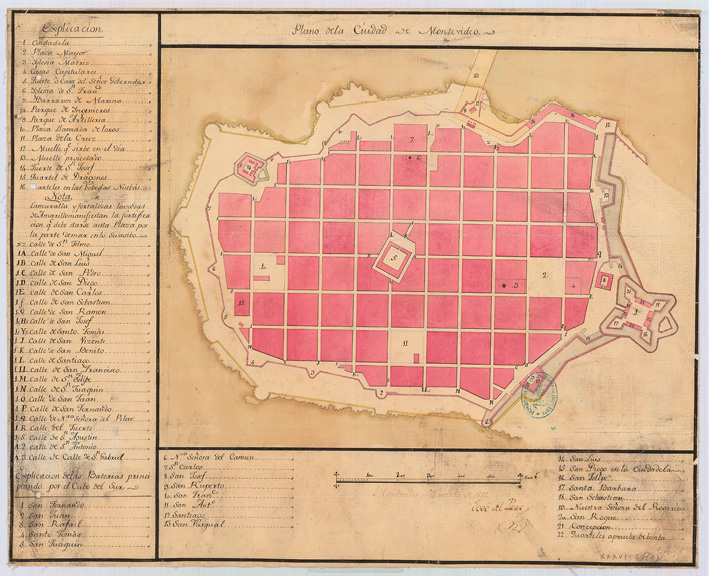

Fig. 2 / Murallas urbanas hispanoamericanas en su estado más completo

Fuente: Elaboración propia sobre los planos referenciados en la clasificación de los casos

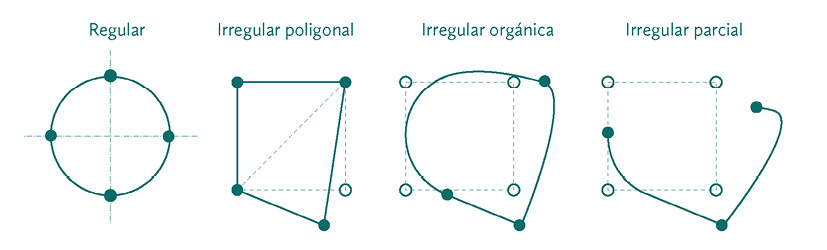

Fig. 3 / Esquemas morfológicos de los cuatro tipos propuestos

Fuente: Elaboración propia

Así, puede verse que 16 de los 18 asentamientos eran costeros, 12 en costa marítima,dos en costa fluvial y dos junto tanto al mar como a bordes fluviales. De los dos casos restantes -los semimarítimos-, Lima se emplazó junto a un río de cierto tamaño –pero que no puede considerarse que constituya una costa. En cambio, Trujillo es el único caso del elenco que fue realizado en un emplazamiento sin ningún elemento hidrográfico ni topográfico relevante próximo a él, es decir, en un lugar prácticamente despejado, y alejado un poco de la costa por motivos defensivos10.

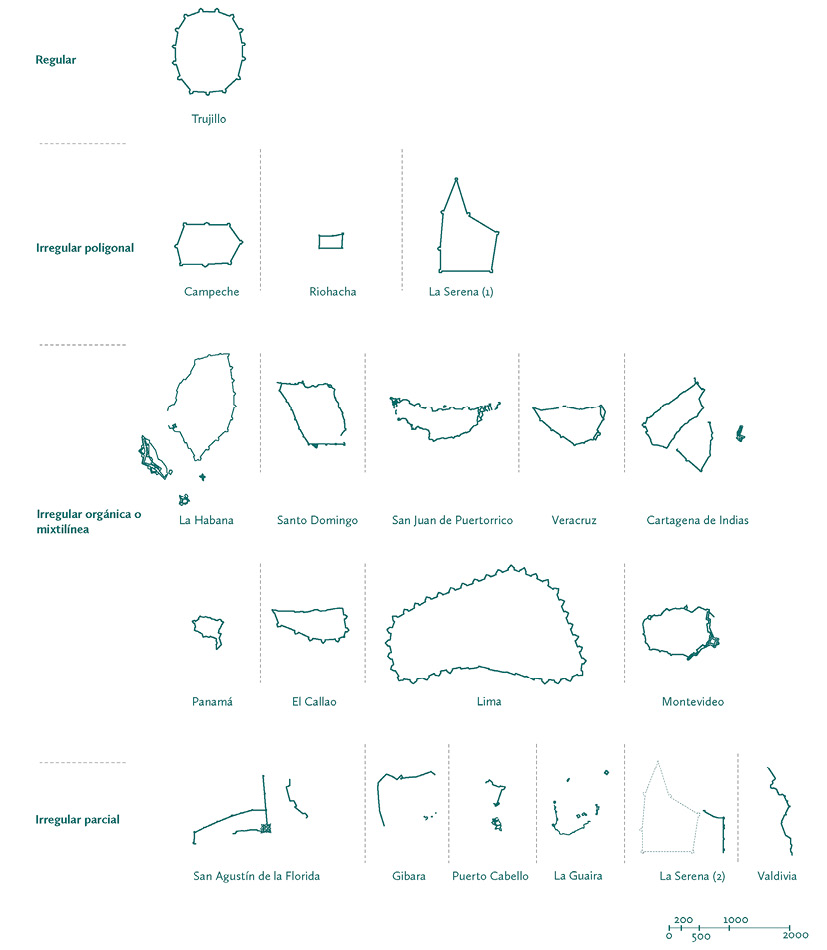

4.3. Clasificación morfológica de las murallas urbanas según su forma en planta

Tras el análisis morfológico y comparativo de los casos, se pudo establecer una clasificación compuesta por cuatro tipos básicos: 1) regular, 2) irregular poligonal, 3) irregular orgánica o mixtilínea, y 4) irregular parcial (Fig. 3). Se considera que cada una de las murallas urbanas hispanocoloniales en América puede entrar dentro de uno de estos cuatro tipos.

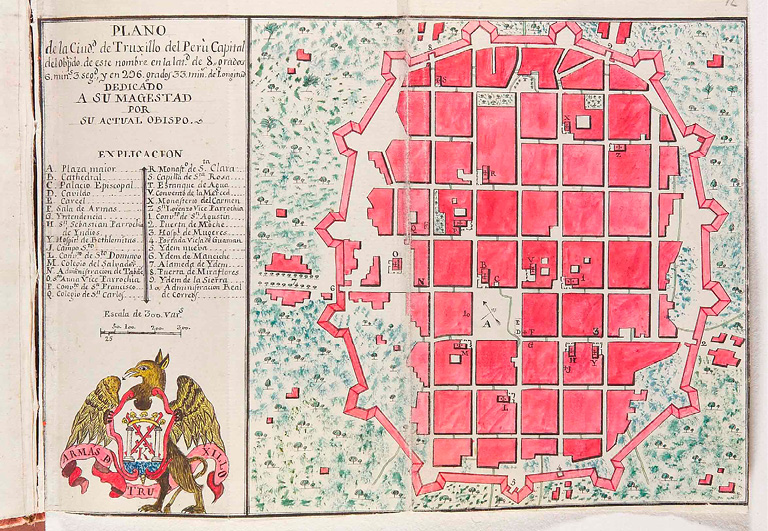

1) Regular: consiste en murallas cuyas líneas de contorno forman una figura geométrica regular y simétrica (Fig. 4).

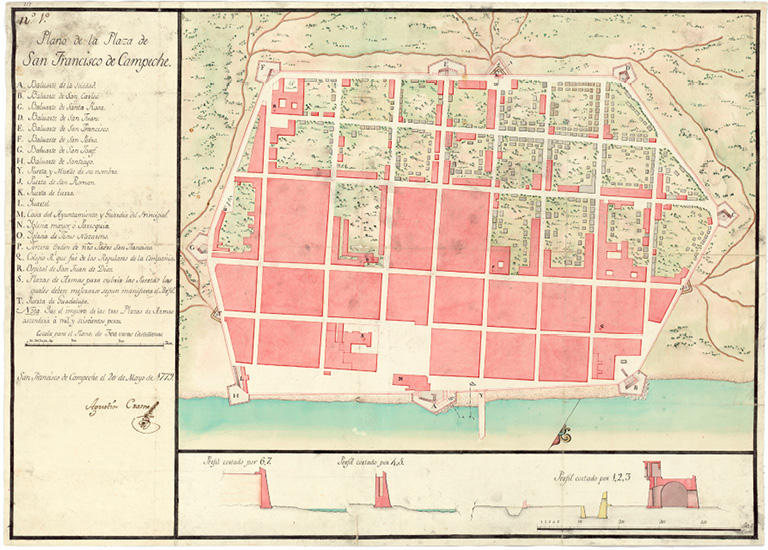

2) Irregular poligonal: consiste en murallas cuyas líneas de contorno tienen largos segmentos rectos, pero el contorno que describen es irregular, en forma de polígonos deformados (Fig. 5).

3) Irregular orgánica o mixtilínea: son murallas cuyos contornos describen figuras irregulares, muy alejadas morfológicamente de los polígonos regulares, siguiendo trayectorias curvas a partir de segmentos rectos y/o curvos, semejantes a formas orgánicas (Fig. 6). El esquema que corresponde a este tipo es al que comúnmente se asocian las murallas hispanoamericanas –pero sin usar este nombre exactamente–.

4) Irregular parcial: son aquellas que generaban una figura abierta –sin cerrarse en sí mismas–, bordeando solamente una parte del perímetro del asentamiento (Fig. 7). Se clasificaron como irregulares porque todos los casos que se encontraron forman trayectorias más o menos irregulares, aunque lo que quisimos resaltar fue su condición de cerramiento parcial.

Fig. 4 / Trujillo (Perú) en 1789

Fuente: Martínez Compañón, B. J. (1789). Plano de la ciudad de Truxillo del Perú [...]. [Plano]. Escala de 300 varas castellanas. Madrid, España: Real Biblioteca de Palacio, Patrimonio Nacional

Fig. 5 / Campeche en 1779

Fuente: Crame y Mañenas, A. (1779). Plano de la Plaza de San Francisco de Campeche. [Plano]. Escala de 300 varas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército

El identificar cada caso con un tipo dentro de la clasificación planteada resultó ser mucho más difícil de lo que esperaba, y no precisamente debido a la morfología evidenciable en los planos –que no supuso mayor inconveniente–. El desafío radicó en que, tras observar planos del mismo asentamiento en distintas épocas, se encontró que en algunos casos la muralla puede clasificarse en tipos diferentes –dependiendo de la fase de construcción o momento histórico determinado–11. De hecho, se encontró un caso –La Serena–, donde existieron dos murallas diferentes: una primera muralla formando un recinto cerrado, y una segunda muralla ubicada a cierta distancia de la primera y rodeando parcialmente la ciudad12.

Organizando cada caso según su estado más completo –no necesariamente el estado final– podríamos hablar de 19 murallas urbanas –tomando en cuenta las dos murallas de La Serena por separado–, clasificados según cada tipo de la siguiente manera (Fig. 8):

• Regular: Trujillo13.

• Irregular poligonal: Campeche, Riohacha y La Serena (1) 14.

• Irregular orgánica o mixtilínea: La Habana, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, Cartagena, Panamá, El Callao, Lima y Montevideo15.

• Irregular parcial: San Agustín, Gibara, Puerto Cabello, La Guaira, La Serena (2) y Valdivia16.

Realizando el recuento tenemos que: una era “regular”, tres eran de tipo “irregular poligonal”, nueve eran de tipo “irregular orgánica o mixtilínea”, y seis eran de tipo “irregular parcial”. Los resultados comprueban que efectivamente la mayoría de las murallas urbanas hispanocoloniales eran irregulares -casi todas-, afirmación que ahora puede sustentarse con la evidencia sistemáticamente suministrada por esta investigación. Además, también se comprobó que gran parte tenían más o menos formas orgánicas, concretamente 15 de las 19 –si se suman las irregulares orgánicas con las irregulares parciales–. Por el contrario, Trujillo resalta como una excepción, pues fue el único asentamiento urbano amurallado construido que generaba un contorno regular en planta, formando un ovalo17.

El tipo más común, que abarca casi la mitad de los casos, es la muralla “irregular orgánica”, la cual además corresponde al tipo de murallas urbanas que tuvieron asentamientos de gran importancia estratégica, política y económica –como es el caso de Lima y el de La Habana–. Podríamos describir mejor la morfología de este tipo si lo dividimos en dos variantes: “básica” y “compleja”. Las irregulares “básicas” presentaban pocos cambios de dirección, y eran predominantemente convexas hacia el exterior. En cambio, las “complejas” presentaban marcados cambios de dirección en su trayectoria, y la combinación de muchas concavidades y convexidades, producto en gran medida de las condiciones del emplazamiento.

• Variante “básica”: La Habana, Santo Domingo, Veracruz, El Callao y Lima,

• Variante “compleja”: San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, Panamá y Montevideo.

Consideramos que el resultado más sorprendente fue la importante presencia de las murallas parciales. Ello obliga a tener que afirmar que el fenómeno de amurallamiento de asentamientos hispanocoloniales fue en unos casos mediante el cerramiento total del recinto, y en otros mediante el cerramiento parcial del recinto.

En estas dos condiciones –cierre completo y cierre parcial–, existen implicaciones importantes. El cierre completo18 implica la total definición de los bordes, marcada y resaltada artificialmente, y la total diferenciación entre el interior y el exterior del recinto. En cambio, el cierre parcial implica priorizar las defensas, nos señala las zonas más vulnerables defensivamente, y define solamente una parte de los bordes del asentamiento. A su vez, el cierre parcial nos habla de una economía de medios, y del estudio y aprovechamiento de la geografía. El identificar, diferenciar y relevar las dos condiciones nos obliga a deconstruir la manera de entender las murallas urbanas hispanoamericanas.

Fig. 6 / Montevideo en 1812

Fuente: Pozo y Marqui, J. A. del (1812). Plano de la ciudad de Montevideo. [Plano]. Escala de 100 varas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid

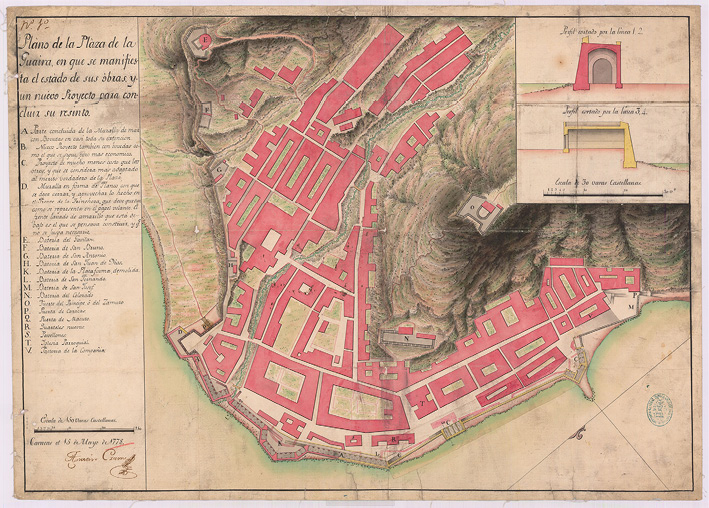

Fig. 7 / La Guaira en 1778.

Fuente: CRAME Y MAÑENAS, A. (1778): Plano de la Pláza de la Guaira, en se manifiesta el estado de sus óbras, y un nuevo Proyecto para concluir su resinto. [Plano]. Escala de 150 varas castellanas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid

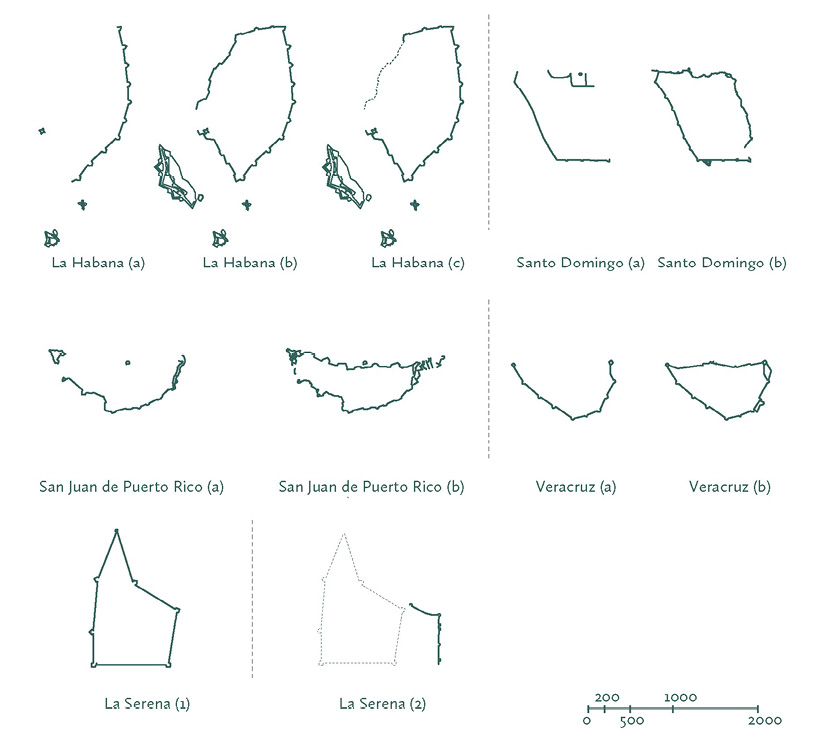

Resulta interesante que en algunos asentamientos las murallas fueron durante algún tiempo de tipo parcial antes de formar una figura cerrada en su práctica totalidad. Mientras que los seis casos ya mencionados como parciales nunca llegaron a estar rodeados en la mayor parte de su perímetro por barreras artificiales, en el caso de La Habana19, Santo Domingo20, San Juan de Puerto Rico21 y Veracruz22, sus murallas fueron irregulares parciales antes de convertirse en murallas irregulares orgánicas. Además, en el caso de la Habana, en el siglo XIX las murallas se fueron abriendo parcialmente hacia el puerto23, convirtiéndose otra vez en murallas irregulares parciales. Queremos ser enfáticos en que en estos cuatro casos se trata de estados funcionales que probablemente contaron con suficiente duración temporal, y no meramente de etapas de construcción (Fig. 9).

Como ya asomamos, es posible que las murallas parciales –tanto en los casos que finalmente se rodearon de murallas como en los que nunca se cerraron– pudieron realizarse gracias a que las propias condiciones geográficas permitían no tener que cerrar necesariamente todo el asentamiento para poder defenderlo –aspecto que se puede inferir a partir de la misma cartografía–. En este sentido, San Juan de Puerto Rico y la parte amurallada de Puerto Cabello se encontraban en islotes; Santo Domingo, La Habana y Valdivia rodeados parcialmente por bordes hidrográficos; Gibara en la boca de una bahía protegida, ubicándose el punto inicial del asentamiento en una península resguardada por elementos defensivos en la punta de dicha península; La Guaira con la cordillera de la costa protegiendo la retaguardia; La Serena sobre un terraplén natural y entre los brazos de un río –salvo el arrabal que se cubrió con la segunda muralla–; San Agustín entre complejos bordes hidrográficos de diferente naturaleza; y Veracruz con un solo borde colindante al agua –el que no se amuralló inicialmente–, pero protegido por la fortaleza de San Juan de Ulúa, ubicada en una isla en la otra orilla de dicho borde. En casi todos estos casos se le dio prioridad el cercar los accesos por tierra, salvo en Puerto Cabello y en La Guaira, en los que las murallas se ubicaban únicamente hacia bordes costeros.

El caso de Cartagena de Indias es tan fascinante como complejo, pues además de contar con un sistema defensivo muy sofisticado, presenta líneas de murallas difíciles de clasificar en cuanto “abierto” y “cerrado”. La zona principal de Cartagena estaba completamente amurallada, pero también contaba con una pequeña línea de muralla que terminaba de cerrar el acceso desde la barra, y se comunicaba con su arrabal –Getsemaní– que también poseía su propia muralla. Las murallas de Getsemaní no encerraban completamente el tejido urbano, sino que dejaban despejada una línea de costa –la que estaba frente a la zona principal de Cartagena–. Ambas partes del conjunto de murallas se conectaban con cierres en el agua, identificados como “rastrillos y estacada” en el plano de 1805.

Fig. 8 / Murallas urbanas hispanoamericanas en su estado más completo, organizada según los cuatro tipos propuestos

Fuente: Elaboración propia sobre los planos mencionados en la clasificación de los casos24

Examinando sólo a Getsemaní podríamos considerarla como muralla parcial. Pero si se evalúa en conjunto se debe hablar de un recinto amurallado con dos líneas de defensa, parcialmente abierta por los extremos de la segunda línea, pero sin que los espacios abiertos constituyan un porcentaje relevante del perímetro total. Además, en este caso el cerco determinaba los bordes exteriores de todo el tejido urbano, y el sistema se encontraba cerrado a nivel del agua (Fig. 10).

Fig. 9 / Casos en los que se detectaron cambios de tipos según el período histórico –indicado con letras–, o murallas diferentes para el mismo caso –indicado con números–

Fuente: Elaboración propia en base a diferentes planos25

Para finalizar este apartado, volvemos a exponer el recuento de los casos según tipo de muralla, pero incluyendo las fases funcionales de cierta duración encontradas en algunos asentamientos amurallados26:

• Regular: Trujillo.

• Irregular poligonal: Campeche, Riohacha y La Serena (1).

• Irregular orgánica o mixtilínea: La Habana (b), Santo Domingo (b), San Juan de Puerto Rico (b), Veracruz (b), Cartagena, Panamá, El Callao, Lima y Montevideo.

• Irregular parcial: San Agustín, La Habana (a), La Habana (c), Gibara, Santo Domingo (a), San Juan de Puerto Rico (a), Veracruz (a), Puerto Cabello, La Guaira, La Serena (2) y Valdivia.

La justificación de esta segunda identificación, que no supone cambios en los criterios morfológicos y los tipos, radica en relevar la evolución temporal de los casos, abriéndose a lecturas más complejas.

4.4. Aspectos complementarios

Algunos datos encontrados ratifican la importancia de incluir el siglo XIX en el estudio de las murallas hispánicas en América. Además de evidenciar el progresivo desmantelamiento de la muralla de la Habana, también pudimos evidenciar la persistencia de la muralla de San Juan de Puerto Rico aun a finales del XIX –como puede verse en el plano de 1882–. Pero lo más interesante es quizás el hecho de que Gibara y su muralla datan del siglo XIX –esta última de la segunda mitad del siglo–. Además, se trata de una muralla que no sigue estrictamente los patrones del sistema abaluartado, y que se construyó en una época en la que las murallas ya estaban siendo destruidas en muchas ciudades tal como ocurrió en Barcelona a mediados del XIX (Capel, 2002).

Además de Gibara, también hay otros casos que se alejan del sistema abaluartado, o al menos lo deforman o adaptan. Por ejemplo, la segunda muralla de La Serena, según el plano de 1789, no poseía baluartes, y su forma y trazado se asemeja más al de las murallas medievales. Del mismo modo, Valdivia, Riohacha y San Agustín de la Florida son casos donde se evidencian rasgos del sistema abaluartado, pero con una aplicación un tanto heterodoxa –especialmente por el uso de tierra y espinos en San Agustín, y de madera en Riohacha27–.

Este alejamiento de los cánones en algunos de los recintos estudiados, junto con la variedad morfológica encontrada, parece demostrar el carácter pragmático del diseño y construcción de estas murallas. Pareciera entonces que en ellas se privilegió la búsqueda de responder con los medios disponibles y según las condiciones del emplazamiento.

Con respecto a este último aspecto, solamente parecen resaltar los relieves topográficos importantes –montañas– en Puerto Cabello y la Guaira –aunque en ellos la hidrografía es tanto o más determinante–, mientras que el resto de los recintos defensivos con probabilidad fueron determinados fundamentalmente por la hidrografía –sin desestimar tampoco la influencia de las características topográficas en los demás casos, factor que también condiciona la hidrografía–.

Fig. 10 / Cartagena de Indias en 1805

Fuente: Anguiano, M. de. (1805). Plano de la misma plaza con las cercanías [...]. [Plano]. Escala de 500 varas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. (Detalle)

Otro aspecto por mencionar, y que deriva de la comparación de los casos, son las diferencias de tamaño entre las murallas. Al dibujar cada uno de los recintos a la misma escala –basados en las escalas gráficas presentes en los planos y en medidas de referencia–, se notaron grandes diferencias entre unos y otros. Lima contaba con el recinto amurallado más extenso –lo que es razonable teniendo en cuenta su condición de capital virreinal–. Por contraste, las zonas protegidas por las murallas de Riohacha, Puerto Cabello y Panamá resultan pequeñas comparadas con Lima. Para constatar las diferencias de tamaño explicadas sugerimos ver las Figs 2 y 8.

Al comparar los casos en las figuras mencionadas también pudo evidenciarse diferentes niveles de complejidad, probablemente debido a los recursos, características del emplazamiento, necesidades defensivas, magnitud y naturaleza de las amenazas e importancia estratégica, políticas y económica del asentamiento. Pueden destacarse en este ámbito La Habana, San Juan y Montevideo.

Un último aspecto, pero no menos importante, y también evidenciado por el estudio de los planos y la comparación de los casos, es la constatación de qué parte del asentamiento estaba protegido efectivamente protegido –de forma artificial o natural– y qué parte no. En varios casos, en momentos cuando estas infraestructuras se encontraban en uso, existieron importantes partes del tejido urbano que quedaban desprotegidos –sin relevantes barreras naturales o artificiales–28. Concretamente en La Habana, Lima, la primera muralla de La Serena, Puerto Cabello y en Veracruz –esta última aparentemente con un mayor grado de informalidad que en los otros casos mencionados-. Curiosamente, salvo el caso de Puerto Cabello, los otros recintos fortificados mencionados llegaron a conformar figuras cerradas. Por el contrario, aunque en La Guaira y Valdivia las murallas eran parciales –y por tanto geométricamente abiertas–, estas no dejaban desprotegidos sectores del tejido urbano, debido a la presencia de elementos naturales ya mencionados en este artículo.

Dicha evidencia hace necesario distinguir el hecho de que la muralla forme una figura cerrada en su práctica totalidad, de que esta rodee y proteja todo el asentamiento. De igual manera, que la muralla no haya formado una figura cerrada no quiere decir necesariamente que haya dejado importantes zonas expuestas. Nos referimos por tanto al uso de figuras cerradas, versus el uso de figuras parcialmente cerradas –o abiertas–.

5. Conclusiones

El Imperio Español llegó a construir en América interesantes recintos cercados permanentes, los cuales ayudaron a defender ciertos enclaves, a la población de dichos enclaves y sus bienes, y a los territorios e intereses del Imperio. Esta investigación ha presentado el elenco más grande de murallas urbanas hispánicas en América entre los estudios sobre el tema, elenco compuesto por 18 casos: La Serena, Valdivia, Cartagena de Indias, Riohacha, Lima, El Callao, Trujillo -Perú-, Montevideo, Puerto Cabello, La Guaira, Veracruz, Campeche, San Agustín de la Florida, La Habana, Gibara, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico y Ciudad de Panamá. Hacen un total de 19 murallas urbanas –teniendo en cuenta que La Serena tuvo dos murallas en posiciones diferentes–. Consideramos que muy posiblemente estos fueron todos los casos de murallas urbanas realizadas por el Imperio en el Continente Americano.

La investigación no se limitó a identificar los casos, sino que, mediante el estudio, análisis y dibujo, logró evidenciar una variedad de formas y tamaños de recintos, así como aspectos en común entre ellos. Sobre la forma del contorno en planta de estas murallas, foco principal de esta investigación, se pudo establecer una clasificación compuesta por cuatro tipos: 1) regular –cuando las líneas de contorno forman una figura geométrica regular y simétrica–; 2) irregular poligonal –cuando las líneas de contorno tienen largos segmentos rectos, pero el contorno que describen es irregular–; 3) irregular orgánica o mixtilínea –murallas cuyos contornos describen figuras irregulares, siguiendo trayectorias curvas a partir de segmentos rectos y/o curvos–, y 4) irregular parcial –murallas que generan una figura abierta, sin cerrarse en sí mismas–29. Independientemente de las variaciones morfológicas, cada uno de los casos estudiados responde a uno de los cuatro tipos de la clasificación.

De esta manera, se trató de ir más allá de la básica distinción entre regulares e irregulares, respondiendo a la variedad tipológica presente en el conjunto, pudiendo llevar la clasificación de estos casos a un nivel mayor de lo que se había hecho hasta ahora –al menos en su visión y estudio como conjunto–. Aun así, se constató que casi todas las murallas urbanas dentro del elenco formaban figuras más o menos irregulares menos Trujillo, pero no el mismo tipo de forma, de “irregularidad”. El más común de los tipos30 fue el de muralla “irregular orgánica”, tipo que más de asemeja a las características que Gutiérrez Escudero (1985) y Aguilera Rojas (1990) adjudican a las murallas urbanas hispánicas en América. Sin embargo, también fue importante la existencia de murallas irregulares parciales, lo que nos permite afirmar que el amurallamiento ocurrió tanto con murallas que generaban figuras cerradas, como en cerramiento parcial –con figuras abiertas–. Este hallazgo del trabajo también puede suponer una nueva forma de entender el fenómeno.

Se detectó a su vez que el uso de murallas de cierre parcial ocurrió tanto en asentamientos que después fueron cerrados en su práctica totalidad como en casos que nunca dejaron de ser parciales. Con probabilidad, esto fue posibilitado fundamentalmente por las condiciones geográficas de los emplazamientos, y aprovechándolas, tal como se describe en los resultados. Además, se encontró que la mayoría de los casos con murallas parciales no dejaban zonas desprotegidas del tejido urbano del asentamiento –debido a la existencia de barreras naturales–, a diferencia de ciertos recintos que si formaban figuras cerradas –como Lima o Panamá–, las cuales si contaban con importantes sectores a extramuros.

La investigación halló que la influencia de las condiciones geográficas –principalmente hidrografía y topografía– en la forma de las infraestructuras defensivas no sólo ocurrió en las murallas parciales, sino en todo el conjunto. De hecho, la muralla de Trujillo, el único caso regular, pudo haber tenido su forma oval regular debido a encontrarse en un emplazamiento despejado. Los resultados expuestos en este artículo parecen demostrar que las murallas urbanas hispánicas en América no fueron manifestaciones exactas de las murallas ideales, o de los manuales de fortificación europea –con formas poligonales o estrelladas regulares–, sino respuestas pragmáticas a los problemas defensivos del asentamiento y del territorio, de las condiciones del emplazamiento, y con los medios disponibles.

Consideramos que el trabajo permite entender mejor un fenómeno que fue de crucial importancia para el Imperio Español, aunque actualmente hayan dejado de ser infraestructuras necesarias en los asentamientos urbanos –al menos de la forma en que lo fueron hasta mediados del XIX–. Creemos que la clasificación sirve para reconocer determinadas características en común entre los casos, y especialmente, poder en algún momento indagar en los factores que determinaron la morfología de estos tipos –y de sus casos específicos–. En relación con ello, un paso siguiente puede ser ahondar en las características de estas murallas; como perímetro, área abarcada, materiales, número de baluartes y elementos complementarios; y de sus asentamientos –como el trazado urbano, elementos importantes, y otros aspectos–. De igual manera, el estudio detallado de las características de los emplazamientos, y de su relación e influencia en las murallas –que aquí se trató de abordar de manera general–, puede ser otro tema interesante e importante para investigar.

6. Bibliografía

Aguilera Rojas, J. (1982): La cuadrícula: un modelo urbano para las ciudades americanas. En Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, (54), pp. 55-80. https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/81695

Aguilera Rojas, J. (1990): Ciudad abierta y ciudad fortificada. En C. Lopezosa Aparicio (dir.), Oro y plata de las Indias en la época de los Austrias, pp. 259-277. Madrid: Fundación ICO.

Aguilera Rojas, J. (1994): Fundación de ciudades hispanoamericanas. Madrid: MAPFRE.

Arcos Martínez, N. (2016): Territorio y fortificación del Caribe: Agustín Crame, visitador de plazas 1777-1779. En Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 21. https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/26325

Blanes Martín, T. (2004): Fortificaciones coloniales del Caribe. Logros, conservación y perspectivas. En Apuntes: Revista de estudios sobre patrimonio cultural, 17, 1-2, pp. 64-75. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9073

Blanes Martín, T. (2012): La fortificación española en América. De los orígenes a nuestros días. En A. Ruibal (coord.) (2012). IV Congreso de Castellología. Madrid 7,8 y 9 de marzo de 2012, pp. 201-226, Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos. https://www.castillosdeespaña.es/es/content/actas-iv-congreso-de-castellologia

Calderón Quijano, J. A. (1996): Las fortificaciones españolas en América y Filipinas. Madrid: MAPFRE.

Capel, H. (2002): La morfología de las ciudades. I. Sociedad, cultura y paisaje urbano. Barcelona: Serbal.

Chueca Goitia, F. (1968): Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza.

Colomar Albájar, M. A. (2019): Construyendo territorio y paisaje: las fuentes. En M. A. Colomar Albájar, y I. Sánchez de Mora y Andrés (coords.), Cuatro siglos de ingeniería española en Ultramar. Siglos XVI-XIX, pp. 16-37. Madrid: Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía.

García Sáiz, M. C. (1985): El Pacífico Sur. En J. Mañas Martínez (dir.), Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, pp. 197-212. Madrid: CEHOPU.

Guarda, G. (1990): Flandes Indiano. Las fortificaciones del Reino de Chile 1541-1826. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Gutiérrez, R. (1983): Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica. Madrid: Cátedra.

Gutiérrez, R. (2005): Fortificaciones en Iberoamérica. Madrid: Fundación Iberdrola.

Gutiérrez, R. & Esteras Martín, C. (1990): América: territorio y fortificación en tiempo de los austrias. En C. Lopezosa Aparicio (dir.), Oro y plata de las Indias en la época de los Austrias, pp. 243-254. Madrid: Fundación ICO.

Gutiérrez Escudero, A. (1985): La defensa y las fortificaciones del Caribe español durante la época colonial. En J. Mañas Martínez (dir.), Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, pp. 145-159). Madrid: CEHOPU.

Hardoy, J. E. (1991): Cartografía urbana colonial de América Latina y El Caribe. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Llopis Verdú, J. & Piquer Cases, J. C. & Serra Lluch, J. de (2020): El “Plan de la ciudad de San Agustín de la Florida y sus contornos, situada en la altura septentrional de 29 grados y 50 minutos” de Antonio de Arredondo de 1737. Una ciudad ideal en La Florida Española en el siglo XVIII. En EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 25, 39, pp. 182-195. https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/13953

Malave Fernández, R. (2022): Las Plazas Mayores Hispanoamericanas: análisis sistemático, tipológico y morfológico. (2 tomos). Tesis doctoral. La Coruña, España: Universidade da Coruña. http://hdl.handle.net/2183/31556

Mañas Martínez, J. (dir.) (1985): Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Madrid: CEHOPU.

Mendinueta, P. (1803): Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, presentado por el Excmo. Sr. Virrey D. Pedro Mendinueta a su sucesor el Excmo. Sr. D Antonio Amar y Borbón. Año de 1803. En E. Posada y P. M. Ibáñez (1910). Relaciones de mando. Memorias presentadas por los gobernantes del Nuevo Reino de Granada, compiladas y publicadas por E. Posada y P. M. Ibáñez, pp. 411-588. Bogotá: Imprenta Nacional.

Muñoz Espejo, F. M. (2004): La valoración universal de la fortificación y las fortificaciones virreinales en México. En Apuntes: Revista de estudios sobre patrimonio cultural, 17, 1-2, pp. 76-89. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9074

Paladini Cuadrado, A. (1989): Cartografía militar española de Indias. En Militaria: Revista de Cultura Militar, 1, pp. 57-90. https://revistas.ucm.es/index.php/MILT/article/view/MILT8989110057A/3510

Pérez Herrero, P. & Vives Azancot, P. A. (1985): Puertos, fortificaciones y defensa de las Indias a través del Virreinato Novohispano. En J. Mañas Martínez (dir.), Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, pp. 161-180. Madrid: CEHOPU.

Ramos Zúñiga, A. (1993): La fortificación española en Cuba, siglos XVI-XIX. En ATRIO, 5, pp. 49-64. https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/3330

Redondo Gómez, M. (2004): Cartagena de Indias. Cinco Siglos de Evolución Urbanística. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Seta, C. de & Le Goff, J. (coords.) (1991): La ciudad y las murallas. Madrid: Cátedra.

Solano, S. P. (2013): Sistema de defensa, artesanado y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. El caso de Cartagena de Indias, 1750-1810. En Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano, 19, pp. 92-139. https://hdl.handle.net/11227/396

Terán, F. de (coord.) (1989): El sueño de un orden. La ciudad hispanoamericana. Madrid: CEHOPU.

Véjar Pérez-Rubio, C. (2014): San Francisco de Campeche entre flotas y murallas. En Archipielago. Revista Cultural de Nuestra America, 21, 84, pp. 60-62. https://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/view/55636/49352

Vives Azancot, P. A. (1985a): Tres siglos de fortificación e infraestructura portuaria en la América Española. En J. Mañas Martínez (dir.), Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, pp. 45-59. Madrid: CEHOPU.

Vives Azancot, P. A. (1985b): La fachada Sud-Atlántica de América. Siglos XVI a XVIII. En J. Mañas Martínez (dir.), Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, pp. 181-195. Madrid: CEHOPU.

Zapatero, J. M. (1976): La plaza fortificada de Panamá. En Ibero-amerikanisches Archiv, 2, 3, pp. 227-256.

Zapatero, J. M. (1985): La escuela de fortificación hispanoamericana. En J. Mañas Martínez (dir.), Puertos y fortificaciones en América y Filipinas, pp. 63-71. Madrid: CEHOPU.

Zapatero, J. M. (1989a): Las llaves fortificadas de la América Hispana. En Militaria. Revista de Cultura Militar, 1, pp. 131-140. https://revistas.ucm.es/index.php/MILT/article/view/MILT8989110131A

Zapatero, J. M. (1989b): Las fortificaciones históricas de San Juan de Puerto Rico. En Militaria. Revista de Cultura Militar, 1, pp. 141-175. https://revistas.ucm.es/index.php/MILT/article/view/MILT8989110141A

7. Referencias a otros recursos/fuentes documentales

7.1. Referencias cartográficas: casos amurallados

Caso 1. San Agustín de la Florida

Castelló, P. (1763): Plano del Presidio de Sn. Agustin de la Florida, y sus Contornos. [...]; Plano de lo restante del Canal é Ysla de Sta. Anastasia hasta el Mar para demostracion de los bajos, de la Barra. [Plano]. Escala de 600 toesas; escala de 600 toesas. Madrid, España: Museo Naval. Signatura: MN-6-B-17. https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=45439

Caso 2. La Habana

Desconocido (1676): Planta de la Ciudad de La Habana. [Plano]. Escala de 200 varas castellanas. Sevilla, España: Archivo General de Indias. Signatura: MP-SANTO_DOMINGO,71. http://pares.mcu.es:80/ParesBusquedas20/catalogo/description/23061

Abarca Aznar, S. (1776): Plano de la ciudad, puerto y castillos de San Christoual de la Hauana [...]. [Plano]. Escala de 800 varas o 400 toesas. Sevilla, España: Archivo General de Indias. Signatura: MP-SANTO_DOMINGO,412. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/24850?nm

Gelabert, F. de P. (1785): Plano de la Plaza de la Habana, con sus Fuertes adyacentes, Barrios extramuros y sus ynmediaciones. [Plano]. Escala de 1000 varas reales. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: CUB-107/10. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=54048

Arévalo, A. & Failde, E. & Costilla, M. (1855): Plano del puerto de la Habana [...]. [Plano]. Escala de una milla marítima. Madrid, España: Instituto Geográfico Nacional. Signatura: S1-35-A-63.https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001200.html

Caso 3. Gibara

Pérez Sancho, N. (1875): Plano de la Villa de Gibara en 1875. [...]. [Plano]. Escala 1:2.000. Madrid, España: Archivo Histórico Nacional. Signatura: ULTRAMAR,MPD.2420. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/2042596?nm

Caso 4. Santo Domingo

Boazio, B. & Bigges, W. (1585-1589): Civitas S Dominici fita in Hispaniola [...]. [Plano]. Sin escala. Washington D.C., U.S.A.: Library of Congress Geography and Map Division. Signatura: G3291.S12 s000 .B6. https://lccn.loc.gov/2007626708

Álvarez Barba, A. (1778). Plano de la Plaza de Sto. Domingo. [Plano]. Escala de 1000 varas castellanas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Signatura: Ar.J-T.3-C-4_31. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=102619

López, T. (1785): Plano de la Plaza y Ciudad de Santo Domingo, Capital de la Isla Española [...]. [Plano]. Escala de 700 varas castellanas. Madrid, España: Biblioteca Nacional de España. Signatura: MR/2/157. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000036042

Caso 5. San Juan de Puerto Rico

Fernández Valdelomar, F. (1747): Mapa de la Plaza de Sn. Juan de Puerto Rico y sus contornos [...]. [Plano]. Escala de 600 toesas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: PRI-2/9. https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115174

Mestre, J. F. (1783): Plano de la Plaza de Puerto Rico y sus inmediaciones. Mestre - 1783. [Plano]. Escala de 300 toesas y 700 varas castellanas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: PRI-15/9. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115180

Gadea, E. (1882): Croquis de la ciudad de Sn. Juan de Puerto Rico. [Plano]. Escala 1:2500. Madrid, España: Archivo Histórico Nacional. Signatura: ULTRAMAR,MPD.427. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/12686902?nm

Caso 6. Veracruz

Rousselet de Château-Renault, F. L. de (1702): Plan de la Rade, Ville et chateau De La Vera Crux Dans le golfe du Mexique En La novelle Espagne [...]. [Plano]. Escala de 1000 toesas. Paris, Francia: Bibliothèque Nationale de France. Signatura: GE SH 18 PF 141 DIV 6 P 6. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53103276v

Ponzoni, F. A. (1807): Plano geométrico del puerto de Veracruz [...]. [Plano]. Escala de una milla marítima. Madrid, España: Museo Naval. Signatura: MN-9-B-8. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=47612

Caso 7. Campeche

Crame y Mañenas, A. (1779): Plano de la Plaza de San Francisco de Campeche. [Plano]. Escala de 300 varas castellanas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Signatura:

Ar.J-T.3-C.1-32. https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=83826

Horta y Arco, F. de (1779): Plano de la Plaza de Campeche, y sus immediaciones con el proyecto de su defenza; Plano del Reducto de San Miguel. [Plano]. Escala de 2500 varas castellanas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: MEX-18/10. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=114486

Caso 8. Cartagena de Indias

López, T. (circa 1785): Plano de la Ciudad de Cartagena de Indias [...]; Plano de la Bahía de Cartagena [...]. [Plano]. Escala de 500 varas; escala de 3000 varas castellanas. Madrid, España: Biblioteca Nacional de España. Signatura: MR/2/34. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000036031

Anguiano, M. de (1805): Plano de la misma plaza con las cercanias hasta la distancia de 700 varas [...]. [Plano]. Escala de 500 varas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Signatura:

Ar.J-T.7-C.2-87. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=83962

Caso 9. Riohacha

Desconocido (circa 1700): Plano Geometrico de la Ciudad del Rio de Hacha. [Plano]. Escala de 500 pies de Burgos. Bogotá, Colombia: Archivo General de la Nación. Signatura: 384-A. http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/descripcion.jsp?id=3254259&images=true

Fidalgo, J. F. & Castillo y Armenta, M. del, Parreño, J. & Santibáñez (1794): Plano del Fondeadero y Ciudad de los Remedios o del Rio la Hacha Capital de la Provincia y Govierno de este nombre [...]. [Plano]. Escala 3 millas marítimas. Madrid, España: Museo Naval. Signatura: 27-D-5. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=434782

Caso 10. Puerto Cabello

Crame y Mañenas, A. (1778): Plano de Puerto Cabello y sus inmediaciones. [Plano]. Escala de 600 varas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: VEN-5/4. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115616

Caso 11. La Guaira

Crame y Mañenas, A. (1778): Plano de la Pláza de la Guaira, en se manifiesta el estado de sus óbras, y un nuevo Proyecto para concluir su resinto. [Plano]. Escala de 150 varas castellanas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: VEN-10/6. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115586

Desconocido (1778): Plano de la plaza de la Guaira con todos sus Castillos y Baterias. [Plano]. Escala de 400 varas castellanas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: VEN-8/1. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115641

Dirección de Hidrografía (1809): Fondeadero de la Guayra. [Plano]. Escala de 1 milla dividida en cables. Madrid, España: Archivo General de Madrid. Signatura: AT-33/26. https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=69025

Caso 12. Panamá

Crame y Mañenas, A. (1779): Plano de la Plaza de Panama y projecto para repararla. [Plano]. Escala de 100 toesas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: PAN-2/2. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=114779

López, T. (1789): Plano de la Ciudad de Panamá y su Arrabal. [...]. [Plano]. Escala de 1000 pies castellanos. Madrid, España: Biblioteca Nacional de España. Signatura: MR/2/134. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000036051

Caso 13. Trujillo

Martínez Compañón, B. J. (1789): Plano de la ciud. de Truxillo del Perú Capital del obispado de este nombre [...]. [Plano]. Escala de 300 varas castellanas. Madrid, España: Real Biblioteca de Palacio, Patrimonio Nacional. Signatura: II/343, fol. 12r. https://realbiblioteca.patrimonionacional.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172085

Caso 14. El Callao

Rodríguez, N. (1730): Plano De la Plaza del Callao [...]. [Plano]. Escala de 1000 pies del Rin. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: Ar.J-T.8-C.3-45. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=84013

Caso 15. Lima

Bellin, J. N. (1764): Plan de la Ville de Lima oû des Rois Capitale du Perou. [Plano]. Escala de 300 toesas. En Bellin, J. N. (1764). Le Petit Atlas Maritime [...] II. Volume. [...]. París: M. Bellin. (N. 79). Signatura: GMG/975-GMG/979. http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000001286

Mendizábal, F. X. de y León, M. de (1807): Plano Topografico de las inmediaciones de la Ciudad de Lima [...]. [Plano]. Escala de 8000 varas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: PER-3/12.http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115046

Caso 16. La Serena

Desconocido (1743): [Título atribuido por el AGI] Plano de la ciudad de la Serena de Coquimbo. [Plano]. Sin escala. Sevilla, España: Archivo General de Indias. Signatura: MP-PERU_CHILE,180. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/22825?nm

Rico, P. (1789): Plano de la Badia de la Serena ó Quoquimbo; Plano de la Serea. [Plano]. Escala de 3 millas; escala de 600 varas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Signatura:

Ar.J-T.9-C.1_38. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=101929

Boloña, N. y Campino, W. L. (1895): Plano Topográfico de la ciudad de la Serena [...]. [Plano]. Escala 1:10.000. Santiago de Chile: Biblioteca Nacional de Chile. Signatura: MP0005752.https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-350469.html

Caso 17. Valdivia

Desconocido (1798-1953): Ciudad de Valdivia. [Plano]. Escala indeterminada. En Guarda, F. [posteriormente Gabriel] (1953). Historia de Valdivia: 1552-1952 [...]. Valdivia: Ilustre Municipalidad de Valdivia. (P. 40). http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-546976.html

Caso 18. Montevideo

Pozo y Marqui, J. A. del (1812): Plano de la ciudad de Montevideo. [Plano]. Escala de 100 varas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: URY-1/3. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115531

Iglesia, A. de la (copió) (1819): Plano del Puerto y Plaza de la Ciudad de Sn. Felipe y Santiago de Montevideo con sus extramuros [...]. [Plano]. Escala de 900 toesas. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: URY-2/3. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=115520

7.2. Referencias cartográficas: otros

Crame y Mañenas, A. (1777): Plano general de Cumaná y sus contornos. [Plano]. Escala de 1000 varas castellanas. Madrid, España: Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Signatura: Ar.J-T.8-C.2_76. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=104874

Fernández Valdelomar, F. (1738): Plano general de la ciudad y puerto de Santiago de Cuba [...]. [Plano]. Escala de 500 toesas. Sevilla, España: Archivo General de Indias. Signatura: MP-SANTO_DOMINGO,191. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=24016&fromagenda=N

Sánchez, N. B. & Madero, F. (1817): Plano de la Ciudad de Buenos Ayres Capital del Virreynato del Rio dela Plata en la America Meridional [...]. [Plano]. Sin escala. Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: ARG-7/1. https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=112954

Ubiña, M. de & Pérez, J. J. (copió) (1827-1831): Plano de la Ciudad y Puerto de Matanzas [...]. [Plano]. Escala de 960 varas castellanas Madrid, España: Archivo General Militar de Madrid. Signatura: CUB-181/13. http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/es/consulta/registro.do?id=55527

1 La condición de amurallamiento de estos casos puede evidenciarse en el plano de La Habana de 1776, en el plano de Montevideo de 1819, y en el de Cartagena de Indias de 1785. Las referencias de estos, y de todos los elementos cartográficos que se mencionan en este trabajo, se encuentra al final del artículo.

2 Entendiendo los sistemas urbanos como conjuntos de núcleos relacionados entre sí y con cierta interacción.

3 Consideramos que este sería el comienzo de una línea de investigación que analice la morfología de las murallas hispánicas en América en su conjunto.

4 El plano de Santiago de Cuba de 1738, el de Matanzas de 1827-1831, el de Buenos Aires de 1817 y el de Cumaná de 1777, muestran que dichos asentamientos se encontraban fortificados, pero no amurallados.

5 El Callao era el puerto de Lima. Curiosamente ambas plazas de un mismo sistema urbano se encontraban amuralladas, conformando un mismo conjunto defensivo a escala territorial.

6 El único caso amurallado de la muestra que se construyó en el siglo XIX.

7 Encontrándose en esta zona: San Agustín de la Florida, La Habana, Gibara, Santo Domingo, San Juan de Puerto Rico, Veracruz, Campeche, Cartagena de Indias, Riohacha, Puerto Cabello y La Guaira.

8 Encontrándose aquí: Panamá, Trujillo, El Callao, Lima, La Serena y Valdivia.

9 El río Matanzas, indicado en los planos, es en realidad una masa de agua salada conectada al mar, pero predominantemente lineal.

10 Pero más cerca de la costa marítima que Lima.

11 En este aspecto, nos referimos a estados funcionales de la muralla o directamente a murallas en diferente posición.

12 Esta segunda muralla rodeaba una zona que constituía el arrabal de la primera muralla.

13 Basándose en el plano de Trujillo de 1789.

14 Basándose en el plano de Campeche de 1779, el de Riohacha de circa 1700, y en el de La Serena de 1743.

15 Basándose en el plano de La Habana de 1785, el de Santo Domingo de 1785, el de San Juan de Puerto Rico de 1783, el de Veracruz de 1807, el de Cartagena de Indias de 1805, el de Panamá de 1789, el de El Callao de 1730, el de Lima de 1764 y el de Montevideo de 1812.

16 Basándose en el plano de San Agustín de la Florida de 1763, el de Gibara de 1875, el de Puerto Cabello de 1778, el de La Guaira de 1778, el de La Serena de 1789 y en el de Valdivia de 1798-1953.

17 Esto no quiere decir que no se hayan realizado otras murallas regulares, pero en los otros casos corresponden con elementos defensivos –castillos, fuertes y presidios–, y no son asentamientos urbanos como tal.

18 No nos referimos a un cierre del 100% del perímetro amurallado, que no ocurrió en todos los casos, sino al menos a una proporción significativa del perímetro –de la figura que formaba–, la que denominamos la “práctica totalidad”.

19 En el plano de 1676 puede verse como la muralla de La Habana en esta época era parcial, cerrando la ciudad hacia la tierra, y estando abierta hacia el agua.

20 El plano de 1585-1589 muestra una muralla parcial, que cubre la ciudad hacia la tierra y hacia el río Ozama.

21 En este caso, el plano de 1747 evidencia la existencia de una línea de muralla que rodea parcialmente la ciudad, cubriendo el borde hacia la bahía y hacia una parte de tierra, y estando mucho más fortificada hacia el acceso por tierra. Por su parte, las zonas que daban hacia mar abierto contaban con otros elementos defensivos (el castillo del Morro y una batería). El plano de 1783 muestra ya un asentamiento cuyo recinto amurallado rodeaba la práctica totalidad de este.

22 En Veracruz el plano de 1702 muestra una ciudad con una muralla que cierra el acceso por tierra, mientras que la línea de la costa se encontraba sin cercar.

23 En el plano de 1855 puede verse como La Habana se encontraba abierta hacia la bahía (sin murallas), pero manteniendo la línea de murallas hacia el acceso por tierra, y contando con un gran arrabal.

24 En las notas desde la 13 a la 16.

25 La Habana: fase “a” circa 1680 –en base a plano de 1676 y sobre el plano de 1785–, fase “b” 1785, fase “c” 1885 –modificando el plano de 1785 según plano de 1885–. Santo Domingo: fase “a” 1589 –en base a plano de 1585–1589 sobre el plano de 1785–, fase “b” 1785. San Juan de Puerto Rico: fase “a” 1747 –en base a plano de 1747 sobre el plano de 1783–, fase “b” 1783”. Veracruz: fase “a” 1702 –en base a plano de 1702 sobre el plano de 1807–, fase “b” 1807. La Serena: muralla “1” 1743 –en base a plano de 1743 sobre plano de 1749–, muralla “2” 1789.

26 Estas se diferencian por letras.

27 Ver apartado 4.1.

28 No nos referimos a la presencia de algunas edificaciones dispersas a extramuros, como probablemente existió en muchos de los casos, sino de manzanas consolidadas.

29 Ha de aclararse que es una clasificación realizada a la medida de los casos hispanoamericanos, hecha para agrupar y diferenciarlos. No pretende responder a la clasificación de casos realizados en otras condiciones geográficas y/o históricas, aún ante ejemplos con similitudes morfológicas. No obstante, resultaría interesante comparar en algún momento los casos hispanoamericanos con los hispánicos peninsulares, con los españoles en Filipinas, o incluso con casos europeos no hispánicos.

30 Tomando en cuenta el estado más completo de cada muralla.